[Entscheidungsfindung am Lebensende – wie kommt die klinische und ethische Reflexion in den QB 13 Palliativmedizin?]

Bernd Alt-Epping 1,2Alexandra Scherg 2

1 Universitätsmedizin Göttingen, Klinik für Palliativmedizin, Göttingen, Deutschland

2 Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, AG Bildung, Berlin, Deutschland

Hintergrund

Vor dem Hintergrund einer inkurablen Grunderkrankung und begrenzter Lebenszeit stellen medizinische Entscheidungen expliziter als in anderen Bereichen der Medizin eine Abwägung und Bewertung verschiedener Perspektiven und letztlich einen ethisch-normativen Prozess dar. Wenn zum Beispiel ein deutlich kompromittierter Patient mit einer weit fortgeschritten metastasierten Tumorerkrankung eine schwere Pneumonie entwickelt, geht es neben der Frage, welche Antibiose zur Behandlung der Pneumonie geeignet sein könnte, immer auch um die Frage, ob eine Antibiose für diesen Patienten in der konkreten Situation überhaupt noch zielführend und angemessen ist. Die dieser Abwägung zugrunde liegenden klinischen und normativen Kriterien in dr studentischen Lehre explizit zu machen, stellt in besonderer Weise die Aufgabe des Querschnittsbereichs Palliativmedizin (QB 13) dar. In diesem Beitrag werden verschiedene Initiativen und Projekte kurz vorgestellt, deren Ziel es (auch) ist, die Prozesse von clinical reasoning und ethical reasoning in der palliativmedizinischen Entscheidungsfindung an die Studierenden im QB 13 zu vermitteln und abzuprüfen.

Beispiele von Projekten und Initiativen

Kapitel „Therapiezielfindung und Therapiebegrenzung“ der neuen S3-Leitlinie Palliativmedizin

Für die Vermittlung des state-of-the-art in der Palliativmedizin auch im QB 13 bedeutet die S3-Leitlinie Palliativmedizin [https://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien/palliativmedizin/] eine Zusammenschau der aktuellen Evidenz. Die Themen des ersten Teils der S3-Leitlinie wurden ergänzt durch einen zweiten Teil (veröffentlicht 2019), welcher ein eigenes Kapitel zum Thema „Therapiezielfindung und Therapiebegrenzung“ enthält (Autoren: B. Alt-Epping/DGP; A. Simon/AEM). Hier steht unter anderem die Rolle von Patienten und Angehörigen im Entscheidungsprozess im Sinne der partizipativen Entscheidungsfindung im Fokus. Prinzipien von Aufklärung und Einwilligung, die Festlegung des Therapieziels, die Indikationsstellung als prozesshaftes Geschehen, die vorausschauende Therapieplanung (Advance Care Planning, ACP) und die Rolle von Ethikberatung werden so evidenzbasiert wie möglich dargestellt. Dieses Kapitel der S3-Leitlinie dürfte mannigfaltige Optionen für die zukünftige studentische Lehre bieten, clinical reasoning und ethical reasoning strukturiert und kriterienbasiert zu vermitteln und abzuprüfen. Geplant ist beispielsweise in Göttingen und Düsseldorf die Etablierung einer interprofessionellen Unterrichtsveranstaltung im POL-Format mit dem Schwerpunkt clinical reasoning. Studierende verschiedener Gesundheitsberufe sollen hier unter anderem auf Grundlage des oben genannten Kapitels das Prinzip der partizipativen Entscheidungsfindung gemeinsam erarbeiten und mit Hilfe von Simulationspatienten einüben.

Entscheidungsfindung am Lebensende als Teil der DGIM-Kampagne „Klug entscheiden in der Lehre“

Im Rahmen der DGIM-/AWMF-Kampagne „Klug entscheiden“ (einer Initiative zur nachhaltigen Verbesserung der Versorgungsqualität) wurden diagnostische und therapeutische Maßnahmen identifiziert, die häufig nicht fachgerecht oder überflüssigerweise erbracht oder unberechtigterweise unterlassen werden [1]. Diese Inhalte – beispielsweise das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf eine Lungenarterienembolie - wurden daraufhin für die studentische Lehre als klinische Entscheidungskompetenz aufgearbeitet und darüber hinaus als „Key Feature“-Format geprüft [2], [3]. In Göttingen wurde im Rahmen des QB 13 eine Fallvignette zum Thema Therapiebegrenzung pilotiert. Sie beschreibt einen multimorbiden 82-jährigen Patienten mit Herzinsuffizienz NYHA IV und rezidivierenden Dekompensationen, der im akuten Nierenversagen nach gemeinsamer Entscheidung gegen eine Nierenersatztherapie zurück ins Pflegeheim verlegt werden soll. Die Fragen dazu beziehen sich nicht nur auf pharmakologisches Wissen, zum Beispiel zur Symptombehandlung bei Urämie oder Dyspnoe, sondern auch auf die weiteren Versorgungs- und Entscheidungsaspekte. Beispielsweise müssen bei einer Rückverlegung Fragen zur Symptomkontrolle im Pflegeheim vorausschauend mitbedacht werden. Normative Aspekte werden durch die Frage adressiert, wie das Deaktivieren der Schockfunktionen des implantierten Defibrillators (ICD) im ethisch-rechtlichen als auch im medizinischen Sinne zu bewerten sei. Gefordert ist beispielsweise die Differenzierung zwischen einer Tötung auf Verlangen, der Therapiezieländerung bei fehlender Indikation und einer Beendigung einer Therapie auf dem Boden eines entsprechenden Patientenwillens. Die abschließend erbetene Positionierung des Studierenden für oder gegen die ICD-Deaktivierung fließt dabei nicht mit in die Bewertung ein.

OSCEs: klinische Entscheidungsfindung als kriterienbasierte Abwägung

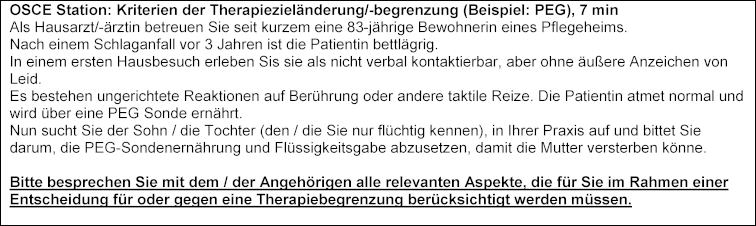

Derzeit werden deutschlandweit im QB 13 vor allem OSCE-Formate (Objective Structured Clinical Examination) erprobt und evaluiert, die neben Situationen zur Symptomkontrolle oder Kommunikation auch Szenarien umfassen, in denen die klinisch und ethisch reflektierte Abwägung einer Therapieentscheidung im Vordergrund steht (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Eine der OSCE-Stationen aus dem Modul 6.2 des Göttinger QB 13

Die Studierenden sollen lernen, im Spannungsfeld zwischen Patientenwunsch und medizinischer Indikation die Prinzipien klinischer Entscheidungsfindung im Gespräch anzuwenden.

„Der virtuelle Palliativpatient“: klinische Entscheidungsfindung digital abprüfen

Im Fachreferat „Evaluation und Begleitforschung“ der AG Bildung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) wurde die virtuelle Fallvignette einer Patientin mit Erstdiagnose eine fortgeschrittenen Tumorerkrankung konzipiert und an vier Standorten pilotiert. Hier zeigte sich eine sehr hohe Akzeptanz des Formates, insbesondere die Video-Simulation der Entscheidungsprozesse wurde sehr positiv bewertet.

„Ich finde es klasse, dass man „selber entscheiden“ kann und dann direkt die Konsequenz seiner Entscheidung in einer Video-Sequenz sieht! Die Prüfung macht dann schon fast Spaß, da man das Gefühl hat, tatsächlich aus eigener Kompetenz heraus die Situation zu bewältigen.“ (Zitat einer Teilnehmerin)

Fazit

Integraler Bestandteil palliativmedizinischer Lehre im Q13 ist seit jeher, nicht nur Faktenwissen und Fertigkeiten, sondern den klinischen (und ethischen) Abwägungsprozess von Therapieentscheidungen (clinical reasoning/ethical reasoning) zu vermitteln und auch abzuprüfen, der im Kontext von Unheilbarkeit und Lebendende in paradigmatischer Weise bedeutsam ist. Die 4 Projektbeispiele mögen verdeutlichen, in welche Richtungen die aktuellen Bemühungen z.B. auf Fachgesellschaftsebene zur Zeit gehen, um nach der erfolgten formalen Implementierung von QB 13-Curricula an nahezu allen Fakultäten diesem inhaltlichen Anspruch in Lehre und Prüfung besser gerecht zu werden. Durch den Einsatz von S3-Leitlinien in Lehre und Prüfung lernen die Studierenden diese bei klinischen Fragestellungen anzuwenden. Durch die Fokussierung praktischer und digitaler Prüfungsformate auf die klinische Entscheidungsfindung wird die Relevanz des Themas in der Palliativmedizin verdeutlicht. Dieses Bestreben begegnet auch dem Wunsch der Studierenden, mehr Sicherheit im Umgang mit Menschen am Lebensende zu erlangen und im Rahmen palliativmedizinischer Lehre eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit Tod und Sterben zu erfahren [4].

Interessenkonflikt

Die Autoren erklären, dass sie keine Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Hasenfuß G, Märker-Herrmann E, Hakkel M, Fölsch U. Gegen Unter- und Überversorgung. Dtsch Ärztebl. 2016;113:A600-A602.[2] Goldmann M, Hasenfuß G, Dehl T, Raupach T. Klug entscheiden – auch in der Lehre. Dtsch Ärztebl. 2016;113(47):A2149-A2155.

[3] Page G, Bordage G, Allen T. Developing key-feature problems and examinations to assess clinical decision-making skills. Acad Med. 1995;70:194-201. DOI: 10.1097/00001888-199503000-00009

[4] Block SD, Billings JA. Learning from the dying. N Eng J Med. 2005;353(13):1313-1315. DOI: 10.1056/NEJMp048171