[Gesundheit und medizinische Versorgung Geflüchteter: Konzeption und Evaluation eines multidisziplinären klinischen Wahlfachs für Medizinstudierende]

Sandra Ziegler 1Katharina Wahedi 1

Mariella Stiller 1

Rosa Jahn 1

Cornelia Straßner 1

Simon Schwill 1

Kayvan Bozorgmehr 1,2

1 Universitätsklinikum Heidelberg, Sektion Health Equity Studies & Migration, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, Heidelberg, Deutschland

2 Universität Bielefeld, Fakultät für Gesundheitswissenschaften, AG Bevölkerungsmedizin und Versorgungsforschung, Bielefeld, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Die medizinische Versorgung Geflüchteter stellt besondere Anforderungen an Gesundheitsfachkräfte. Medizinstudierende in Deutschland werden bisher kaum systematisch auf diese vorbereitet. Im Beitrag wird über die Entwicklung, Konzeption, Umsetzung, Evaluation und Bedeutung eines multidisziplinären Wahlfachs für Medizinstudierende im klinischen Studienabschnitt berichtet.

Methodik: Die Entwicklung der Kursinhalte erfolgte auf Grundlage von Bedarfsanalysen bei Medizinstudierenden und in Kooperation mit in der Flüchtlingsversorgung tätigen ärztlichen Kollegen. Die Lehrveranstaltung bestand aus einem Seminar mit medizinischen, juristischen, administrativen und sozio-kulturellen Lerninhalten sowie einer systematisch reflektierten Hospitation in der medizinischen Ambulanz des lokalen Ankunftszentrums für Asylsuchende. Das Evaluationskonzept enthielt qualitative und quantitative Elemente.

Ergebnisse: Ab dem Sommersemester 2016 bis einschließlich Wintersemester 2018 absolvierten 132 Studierende das Wahlfach. Es wurde fortlaufend evaluiert und weiterentwickelt. Mehrheitlich werden vor allem Lernfortschritte in folgenden Bereichen berichtet: Rechtliche Grundlagen des Asylverfahrens und der Versorgung; Mehrperspektivität durch Multidisziplinarität sowie Erkenntnisse durch die Praxiserfahrung im fachprofessionellen, berufsethischen, zwischenmenschlichen und politischen Bereich.

Zusammenfassung: Mittels eines strukturierten, multidisziplinären Lehrangebotes, welches Theorie-, Praxis- und Reflexionselemente verknüpft, kann Studierenden ein Einblick in die vielen Facetten der medizinischen Versorgung Geflüchteter ermöglicht werden, um sie auf die komplexen Herausforderungen dieses Handlungsfeldes vorzubereiten. Die Studierendenfragen, Kursinhalte und Auswertungsergebnisse können Anregung für die Implementierung ähnlicher Lehrveranstaltungen geben.

Schlüsselwörter

Flüchtlinge, Medizinstudenten, kulturelle Vielfalt, Personen in vulnerablen Situationen, Gesundheit von Minderheiten, Lehre, medizinische Ausbildung, Programmentwicklung, Programmevaluation

1. Einleitung

Die Diversität der Patientenpopulationen in Deutschland erhöhte sich in den letzten Jahren durch vermehrte Fluchtmigration zusätzlich. Zwischen 2014 und Ende 2016 war die Zahl derer Geflüchteten um 113%, auf 1,6 Millionen gestiegen [1]. In Heidelberg wurde Ende 2014 eine ehemalige Wohnsiedlung der US-Armee, das Patrick-Henry-Village (PHV), als Notunterkunft eingerichtet. Zwischenzeitlich waren dort bis zu 8000 Geflüchtete untergebracht [2], [3]. Die lokalen Kliniken verzeichneten einen vermehrten Zulauf, der Versorgungsbedarf war jedoch häufig primärmedizinisch [4], [5]. Um die Kliniken zu entlasten, dem Bedarf zu begegnen und die medizinische Versorgung der Geflüchteten zu verbessern, wurde auf dem Gelände des PHV eine medizinische Ambulanz eingerichtet, welche Versorgung in fünf medizinischen Fachdisziplinen anbietet. Auch Medizinstudierende engagierten sich in diesem komplexen Versorgungssetting [3], welches rechtliche, medizinische, organisatorische, sozio-kulturelle und ethische Besonderheiten mit sich brachte. Für die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen (vgl. [6]) wünschten sich die Studierenden strukturierte Lern- und Reflexionsmöglichkeiten.

In der ambulanten und stationären Versorgung Geflüchteter ist das Personal, über Medizinisches hinaus, regelmäßig nicht nur mit Sprachbarrieren konfrontiert, sondern auch mit Körper-, Gesundheits-, Krankheits- und Behandlungsvorstellungen, die von den eigenen möglicherweise abweichen ([7], S. 109f, [8], S. 71-79). Die Patienten bringen unterschiedlichste individuelle Erfahrungen in der Pre-, Peri- und Postmigrationsphase mit, welche erkrankungs-, verlaufs- oder therapierelevant sein können [9], [10] und ihr Zugang zu medizinischen Leistungen kann in Abhängigkeit von Aufenthaltsstatus und -zeitraum eingeschränkt sein (vgl. [11], [12], [13]). Überdies sind ihre Lebensbedingungen (z.B. in der Gemeinschaftsunterbringung) sowie prekäre sozio-ökonomische Lage zu bedenken [14], S. 28-33. Kompetentes medizinisches Personal kann demnach die „sozial und kulturell konstruierten“ Unterschiede ([15], S. 168) reflektieren, hat ein Bewusstsein für den Kontext dieser Patienten entwickelt und bewältigt die praktischen Anforderungen des Versorgungsalltages erfolgreich.

Doch die später ärztlich Tätigen sind durch ihr Studium [16] häufig nur unzureichend auf die kommunikativen, strukturellen und medizinischen Anforderungen der Flüchtlingsmedizin vorbereitet (vgl. [17], [18], [19], [20], [21]). Diese Lücke in der medizinischen Ausbildung wird aktuell versucht mittels einzelner lokaler Initiativen zu schließen (vgl. [22], [23], [24], [25], [26]. Wiederkehrende Merkmale dieser Angebote sind die Behandlung interkultureller Themen, multiprofessionelle und -disziplinäre Ansätze sowie unterschiedliche Arten von Praxisbezug. Nur vereinzelt sind die Kursmaterialien zugänglich [27]. Der Ausbildungsbedarf wird konstatiert, jedoch nur selten in Bezug auf die jeweils unterrichteten Studierenden konkretisiert. Es werden mitunter Einzelaspekte, wie theoretische Grundlagen [28] oder die standardisierte Messung der Effekte [24], aufgegriffen oder es wird lediglich ein knapper Kursüberblick gegeben, was die Nachahmung der Angebote erschwert (z.B. bei [23], [29]).

In der Sektion Health Equity Studies & Migration der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums Heidelberg wurde ein multidisziplinäres Wahlfach zur „Gesundheit und medizinischen Versorgung Geflüchteter“ entwickelt. Der vorliegende Beitrag verfolgt drei Ziele:

- die Grundzüge der Kurskonzeption und Umsetzung auf eine Weise darzustellen, die Beispiel geben kann für den Entwurf ähnlicher Veranstaltungen an anderen Universitäten,

- Erhebungs- und Evaluationsergebnisse zu zeigen, welche zur Einschätzung des konkreten Ausbildungsbedarfes sowie des Kompetenzerwerbes teilnehmender Studierenden beitrugen und der Weiterentwicklung der Lehrveranstaltung dienten,

- die Relevanz einer solchen Veranstaltung für eine moderne, diversitätssensible medizinische Ausbildung darlegen.

2. Lernziele und inhaltliche Kurskonzeption

Das Kursprogramm verband theoretische, praktische und forschungspraktische Elemente. Den Studierenden sollte der Erwerb spezifischer Fachkompetenzen für die Flüchtlingsversorgung sowie ein Einblick in die Versorgungs- und Forschungspraxis ermöglicht werden (für kursübergreifende Lernziele, siehe Tabelle 1 [Tab. 1], für Seminarprogramm und Expertise der Dozierenden, siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Der interdisziplinärer Blick „über den Tellerrand“ medizinischer Belange ([30], S. 14) erscheint uns dabei nicht zuletzt für einen sensiblen Umgang mit Diversität unabdingbar (vgl. [31] sowie NKLM, z.B. ID 11.4.3.1 14.c.5.2.1/4/5 [http://www.nklm.de]). Ein solcher erfordert die Kultivierung eines fragenden Blickes auf sich selbst und auf das Gegenüber in individuellen (vgl. [32], S. 206, [33], [34]), kollektiven, lebensweltlichen und sozio-kulturellen Bezügen. Dabei gilt es vielfältige soziale Zuschreibungs- und Unterscheidungspraktiken und deren Wechselwirkung (vgl. [35], [36], [37]) zu reflektieren sowie Praktiken der Ungleichbehandlung zu identifizierten (vgl. [32], S. 203, [38], S. 544). Eine so verstandene Diversity-Kompetenz muss ergänzt werden durch strukturelle Kompetenz [39]: dem kritischen Blick auf die Gesellschaft und die komplexen Strukturen und Machtverhältnisse, in die das Handlungsfeld der medizinischen Versorgung Geflüchteter eingebettet ist.

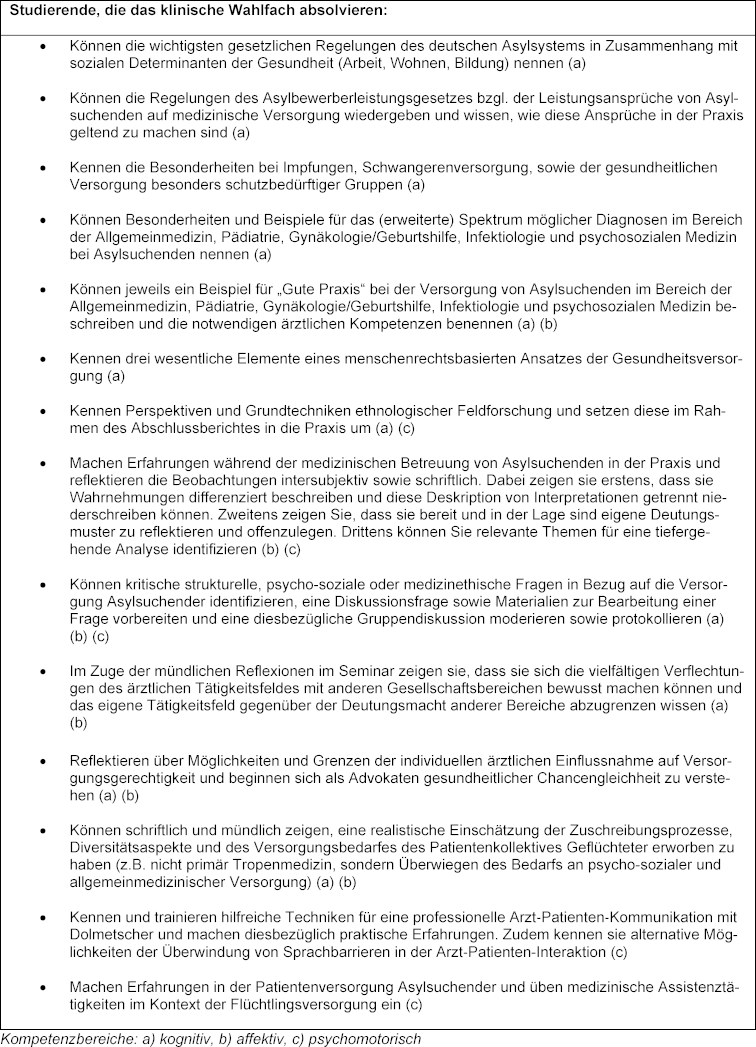

Tabelle 1: Kursübergreifende Lernziele

Tabelle 2: Seminarthemen und Expertise der Dozenten

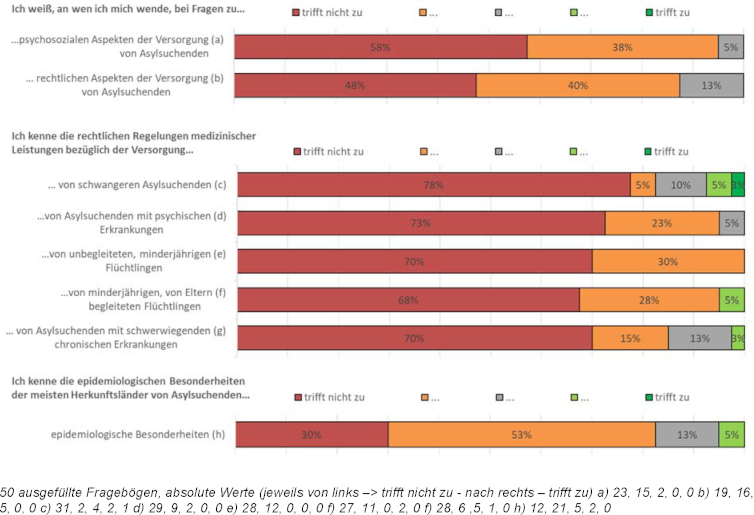

Das initiale Curriculum wurde entlang der von studentischen und ärztlichen Kollegen berichteten – praktische Erfordernisse des Versorgungsalltages in der Ambulanz entworfen. Weitere Inspiration boten wissenschaftliche Arbeiten [38], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47] und vergleichbare Initiativen [22], [25], [26], [48]. Um die Inhalte des Wahlfachs weiterzuentwickeln und an Kenntnisstand und Interessen der Studierenden anzupassen, wurde in den ersten beiden Kohorten der Stand des Vorwissens mittels eines einseitigen Fragebogens erhoben (s. u. Abbildung 1 [Abb. 1]). In der zweiten Kohorte wurde zusätzlich eine schriftliche Erwartungsabfrage durchgeführt. Diese wurde, ab der dritten Kohorte, durch eine Sammlung konkreter Fragen ersetzt, die die Studierenden gerne bis zum Kursende beantwortet bekommen wollten (für Beispiele spezifischer Fragen der Studierenden, siehe Anhang 1 [Anh. 1]).

Abbildung 1: Vorerhebung: Ausbildungsstand: Versorgungsrelevantes Wissen (Kohorte 1+2)

3. Grundzüge des Lehrangebots

3.1. Seminarprogramm: Lernerzentrierung und Multidisziplinarität

Für einen umfassenden Überblick über relevante Einzelthemen beteiligten wir Fachexperten und Praxisakteure unterschiedlicher Disziplinen (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Die Präsenzzeit im Kurs umfasste 24 Stunden. Jede dreistündige Sitzung enthielt zwei thematische Einheiten: 60-70 min Vortragszeit und 15-35 min für Rückfragen und Diskussion sowie Evaluation.

Pro Semester konnten wir 24 Seminarplätze anbieten. Die jeweiligen Fragen der Studierenden (siehe Anhang 1 [Anh. 1]) wurden vor Kursbeginn thematisch geordnet und allen Lehrkräften zugesandt. Diese waren aufgefordert, die der eigenen Expertise zugeordneten Studierendenfragen in der jeweiligen Lehreinheit zu beantworten. Am Kurstag wurden die Fragen im Seminarraum ausgehängt. Eine über alle Sitzungen anwesende Kursverantwortliche – die Erstautorin – stellte deren Bearbeitung sicher. Sie übernahm zudem die administrative und inhaltliche Koordination, stand in der Moderation für eine diversity-sensitive und diskriminierungskritische Perspektive ein und half inhaltliche Verbindungen zwischen den Einzelthemen zu knüpfen sowie eine Perspektivenverschränkung von der Multi- zur Interdisziplinarität anzubahnen. Zu diesem Zweck waren zudem beide vortragende Dozierende einer Einheit aufgefordert, während der kompletten Sitzung anwesend zu sein und sich aktiv an der Seminardiskussion zu beteiligen.

Im Kursverlauf gestalteten die Studierenden zwei Sitzungen selbst. Wer bereits im lokalen Registrier- und Ankunftszentrums für Asylsuchende hospitiert hatte, wurde zu einer Reflexion des gesellschaftlichen Kontextes sowie der Strukturen und Prozesse eingeladen, in die das Handlungsfeld der Versorgung Asylsuchender eingebettet ist [49]. Dafür bereiteten die Studierenden eine selbst gewählte Fragestellung oder Thematik zur Diskussion in einer Kleingruppe vor, die anhand eines Fallberichtes, wissenschaftlicher oder journalistischer Texte diskutiert wurde. Analysiert wurde gemeinsam zum Beispiel die Frage nach der „Auslegbarkeit“ des AsylbLG bezüglich der Gesundheitsleistungen oder die Sinnhaftigkeit der Unterbringung in häufig abgelegenen Gemeinschaftseinrichtungen aus Integrations- und Gesundheitsgesichtspunkten u.v.m. (Beispiele für weitere bearbeitete Diskussionsthemen, siehe Anhang 2 [Anh. 2]).

3.2. Praxiserfahrung: Community Engagement und Ethnographie

Indem alle Teilnehmenden zwei Tage in der lokalen Flüchtlingsambulanz hospitierten – obligatorisch in der Allgemeinmedizin sowie wahlweise in Pädiatrie, Gynäkologie/Geburtshilfe oder psychosozialer Medizin – wurden sie in einen realen Kontext eingebunden, der die politischen, normativen und sozialen Seiten der Medizin erfahrbar machte [46], [47]. Die Auseinandersetzung mit einer in Gesundheitssystem und Gesellschaft strukturell benachteiligten Gruppe [50], S. 1939 soll zu einer Sensibilisierung bezüglich spezieller Bedarfe und Vulnerabilitäten beitragen sowie den Studierenden ihre soziale Verantwortung (bzw. Rechenschaftspflicht) v.a. bezüglich Health Equity verdeutlichen [51], S. 8.

Um dabei den Prozess des erfahrungsbasierten und forschenden Lernens [52], [53] gezielt anzustoßen und zu begleiten, wurden die in der Ambulanz gemachten Erfahrungen im Seminardiskurs und einem etwa 8-15 seitigen Hospitationsbericht reflektiert. Die Aufgabe umfasste die Durchführung einer ethnographischen Beobachtungsübung inkl. Protokoll [54], [55] sowie die Reflexion eines medizinischen und eines strukturellen, soziokulturellen oder psychosozialen Aspektes der Versorgungssituation. Es sollte ein Beispiel kritikwürdiger und guter Praxis in der Flüchtlingsmedizin beschrieben und diesbezüglich Alternativen bzw. ärztliche Kompetenzen benannt werden. Abschließend galt es eigene Wissens- und Ausbildungsdefizite sowie diesbezügliche zukünftige Lernstrategien zu benennen. Zu ihrem Bericht erhielten die Lernenden – neben der Note – ein ausführliches, individuelles schriftliches Feedback (Vorgaben zur Berichtserstellung, siehe Anhang 3 [Anh. 3]).

4. Weiterentwicklung des Lehrangebotes: Evaluationskonzept und -methodik

Erwartungen, Fragen (siehe Kapitel 2 und Anhang 1 [Anh. 1]) und Feedback Studierender wurden kontinuierlich in die Kursentwicklung einbezogen. Neben Einzelevaluationen jedes Beitrags – zur Vorbereitung der Dozierenden auf das nächste Semester (welche hier ausgespart bleiben) – wurde ab dem Wintersemester 2016/17 jeweils zu Semesterende eine Abschlussevaluationen durchgeführt. Mittels eines anonymen, schriftlichen Evaluationsbogens (siehe Anhang 4 [Anh. 4]) erbaten wir eine Schulnote für den Kurs. Außerdem gaben die Studierenden auf fünfstufigen Likert-Skalen („trifft zu“ bis „trifft nicht zu“) eine Einschätzung ihres persönlichen Wissens- und Kompetenzzuwachses durch die Kursbestandteile ab. Auf vier-stufigen Skalen meldeten sie einerseits zurück, ob sich der Kurs für sie gelohnt habe („trifft voll und ganz zu“ bis „trifft überhaupt nicht zu“) sowie wie zufrieden sie mit den beiden während der Hospitation besuchten Fachbereichen waren („sehr unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“). Alle Skalenwerte aus vier Kohorten (WS 2016/17 bis SoSe 2018) wurden mittels eines Tabellenkalkulationsprogramms deskriptiv ausgewertet.

In Freitextfeldern war u.a. Feedback zur Hospitation sowie zur schriftlichen und mündlichen Reflexion möglich. Zudem wurde (ab Sommersemester 2017) offen nach dem persönlichen Lernerfolg bzw. der wichtigsten Take-Home-Message gefragt. Alle Rückmeldungen wurden digital zusammengestellt und kategorienbasiert analysiert. Dabei wurden je Fragestellung zunächst häufig genannte Themenfelder am Material identifiziert [56], S. 78, [57] und anschließend weitere Kategorien entwickelt, denen das restliche Datenmaterial zugeordnet wurde. Einzelnennungen wurden gesondert zusammengestellt, sie werden hier ausgespart (vgl. [58]).

5. Ergebnisse

Der Kurs wurde als klinisches Wahlpflichtfach an der Medizinischen Fakultät Heidelberg implementiert und konnte im weiteren Verlauf als fester Bestandteil des „Global-Health-Tracks“ der Fakultät etabliert werden. Nach der Seminarplatzvergabe befanden sich durchschnittlich 6,4 Studierende auf der Warteliste, welche im Folgesemester bevorzugt Einlass erhielten. Vom Sommersemester 2016 bis Wintersemester 2018/19 absolvierten 132 Personen den Kurs.

5.1 Erhebung des Vorwissens und Beantwortung studentischer Fragen

Bei der Abfrage des Vorwissens der 50 Teilnehmenden der ersten beiden Kohorten (WS 2016/17, SoSe2017) zeigte sich, dass grundlegendes, versorgungsrelevantes Wissen fehlte. Über zwei Drittel der Studierenden waren beispielsweise diesbezügliche rechtliche Regelungen nicht vertraut.

Ein Teil der Studierenden (21%) gab an, bereits Erfahrung in der Arbeit mit Geflüchteten gemacht zu haben, etwa in Form des Engagements beim Aufbau der lokalen Ambulanz oder mittels einer Famulatur dort. Die Mehrzahl hatte noch keine Berührungspunkte mit Geflüchteten und dementsprechend zahlreiche Fragen zu deren Versorgung (vgl. Anhang 1 [Anh. 1]), deren Beantwortung oder Bearbeitung durch unser multidisziplinäres Team sichergestellt werden konnte.

5.2. Evaluation

5.2.1. Kompetenzerwerbseinschätzung und Lernerfolge

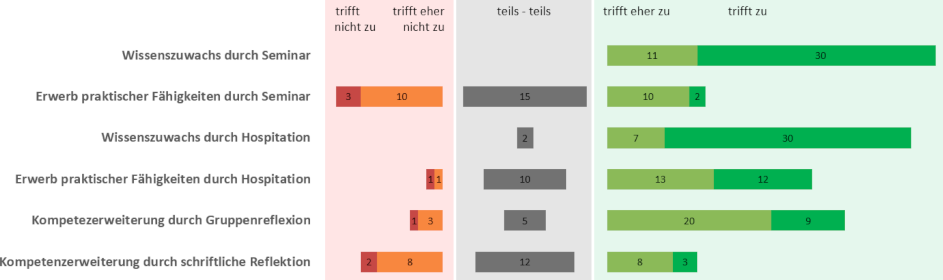

Daten aus ausführlichen schriftlichen Abschlussevaluationen liegen aus vier Semestern vor, es beteiligten sich 50 von 91 Studierenden daran. Laut der aggregierten Evaluationsdaten (WS 2016/17 bis SoSe 2018) der 5-stufigen Skalen sind sich die Studierenden einig, dass sie ihr Wissen bezüglich der Gesundheitsversorgung Geflüchteter durch die Seminarteilnahme erweitern konnten (M=4.7; SD=0.9). Auch die zweitägige Hospitation in der medizinischen Ambulanz des PHV wurde im Durchschnitt als positiv für den eigenen Wissenszuwachs gewertet (M=4.7; SD=0.9). Größere Streuungsbreiten ergaben sich bezüglich der Fragen nach dem Erwerb praktischer Fähigkeiten im Rahmen des Seminarprogrammes (M=2.95 und med=3, d.h. bei „teils-teils“, SD=1.1) und der Hospitation (M=3.9; med=4 bei „trifft eher zu“; SD=1.2) (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 2: Selbsteinschätzung des Wissens- und Kompetenzzuwachses durch die Seminarbestandteile (50 Fragebögen, Zahlen entsprechen absoluten Werten je Antwortoption)

Die qualitativen Ergebnisse zeigten, dass die studentischen Lernfortschritte überwiegend den Lernzielen entsprachen (für eine Zusammenstellung studentischer Aussagen zum bedeutendsten eigenen Lernerfolg, siehe Anhang 5 [Anh. 5]). Über alle Semester hinweg wurden (in aufsteigender Reihenfolge) am häufigsten Kenntniszugewinne im Bereich der rechtlichen Grundlagen des Asylverfahrens, der erworbenen Mehrperspektivität durch Multidisziplinarität sowie Erkenntnisse durch die Praxiserfahrung in der lokalen Flüchtlingsambulanz benannt. Studierende berichteten hier beispielsweise sich der Perspektive Geflüchteter angenähert oder einen Theorie-Praxisbezug hergestellt zu haben. Einige Aussagen zeugten davon, dass studentische Erwartungen und Fragen im Kursverlauf modifiziert wurden: weg von Exotisierung und Kulturalisierung hin zu einer realistischen Einschätzung der alltäglichen Aufgaben in der Flüchtlingsmedizin. Einzelne berichten, sie wären sich – angesichts des Nachdenkens über die Versorgung Geflüchteter – bewusstgeworden, wie sich persönliche, berufsständische, nationale und globale Zusammenhänge auf die ärztliche Tätigkeit auswirken. Man habe als Arzt eben nicht nur medizinische, sondern auch politisch-gesellschaftliche Verantwortung.

5.2.2. Bewertung der Hospitation

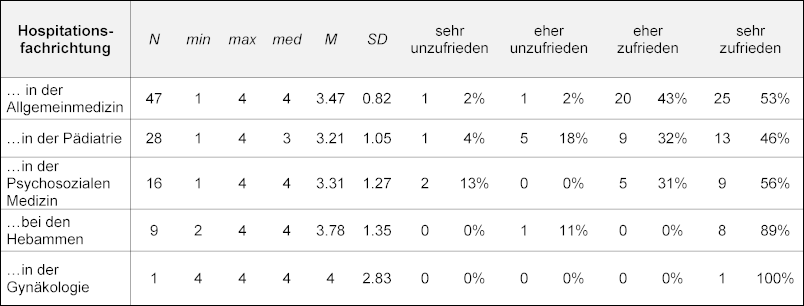

Jede/r Studierende absolvierte eine Hospitation in zwei Fachbereichen der Flüchtlingsambulanz. Fachbereichsübergreifend gab die Mehrzahl der Studierenden an, mit dieser Hospitation „eher“ oder „sehr zufrieden“ gewesen zu sein (89% der Fälle), mit Variationen zwischen den Fachbereichen (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]).

Tabelle 3: Bewertung der Hospitation – nach Fachbereichen

Im Kommentarfeld zur Hospitation ließen sich größere Cluster an Rückmeldungen in folgenden drei Bereichen identifizieren: Organisatorische Hürden (z.B. Wartezeit bei Sicherheitskontrollen), die wenig vordefinierte Rolle vor Ort (Beobachter vs. „Laufbursche“ oder eigenverantwortlicher Helfer) und der Wunsch nach einer Ausweitung der Praxiszeit. Gelobt wurde die „nette Atmosphäre vor Ort“ (4x), wo man sich mitunter „trotz hoher Patientenzahl, viel Zeit genommen“ habe für den Studenten. Problematisiert wurde teilweise die Qualität der Behandlung und der Umgang mancher Versorger mit den Patienten (4x), die mangelnde Kommunikation der zahlreichen Versorger untereinander sowie das lokale Dokumentationsverfahren.

5.3. Bewertung der reflexiven Seminarelemente (Gruppenarbeit und Bericht)

Die Mehrheit der Studierenden gab an, dass durch die strukturierte, mündliche Reflexion der Erfahrungen in der Flüchtlingsambulanz ein Kompetenzerwerb stattfand (trifft eher zu: 53%, trifft zu: 24%) (M=3.9 von 5; SD=1.1). Ob die schriftliche Reflexion ebenfalls zum Kompetenzerwerb beitrug, mochten viele nicht mit Bestimmtheit sagen (M=3.1, SD=1.2). Zur ethnographischen Übung wurden wiederholt methodische Unsicherheiten und Hürden bei der Umsetzung geäußert. Die Anzahl positiver und negativer Äußerungen dazu blieb darüber hinaus ausgeglichen. Der kulturwissenschaftlich orientierte Bericht schule die Wahrnehmung und Reflexion und ermögliche „völlig neue Einblicke“. Andere beschrieben die Berichterstellung als zu aufwendig oder wenig gewinnbringend.

5.4. Gesamtbewertung

In der Gesamtbewertung (per Schulnote) ergab sich im Mittel die Note 1,74 (SD=0.6). Der Aussage, dass sich die Kursteilnahme gelohnt habe, stimmten 33 von 50 Studierenden „voll und ganz“ und weitere 17 „eher“ zu (M=3.7; SD=0.7).

5.5. Limitationen

Alle Studierenden, die die jeweils letzte Seminarsitzung besuchten nahmen an der Evaluation teil. Die Response-Rate von 55% erklärt sich anhand dieses Evaluationszeitpunktes in der letzten Sitzung, wo – aufgrund von Prüfungen – jeweils verminderte Teilnehmerzahlen zu verzeichnen waren. Die Evaluation diente vornehmlich der Weiterentwicklung der Lehrveranstaltung, um die Aussagekraft und wissenschaftliche Verwertbarkeit der Ergebnisse zu erhöhen wären weitere Anpassungen notwendig. Beispielsweise wird der studentische Kompetenzerwerb auch im Rahmen der thematischen Gruppenarbeit im Seminar und im Abschlussbericht ersichtlich. Beides könnte – nach angemessener Operationalisierung – gewinnbringend in die Evaluation einbezogen werden (vgl. z.B. bei [22]). Zu Seminarabschluss wurde mit den Studierenden mündlich ein Abgleich ihrer zu Kursbeginn niedergeschriebenen Fragen (siehe Anhang 1 [Anh. 1]) mit den Kursinhalten vorgenommen. Schriftlich liegt eine Selbsteinschätzung vor, die in verschiedenen Kompetenzbereichen fehlende (vgl. Pkt. 3 der Berichtsvorgaben, Anhang 3 [Anh. 3]) sowie erworbene Erkenntnisse und Fähigkeiten (vgl. z.B. Anhang 5 [Anh. 5]) erfasst. Hier könnten zukünftig sowohl die vor und nach dem Kurs erhobenen qualitativen Daten studierendenspezifisch miteinander in Beziehung gesetzt sowie langfristig eine Prä-Post-Evaluation (vgl. [59]) mit standardisierten Evaluationsinstrumenten implementiert werden, um die Vergleichbarkeit über die Zeit und mit anderen Studien zu erhöhen. Dafür wird eine Pseudonymisierung der Erhebung angestrebt, da die vollständige Anonymisierung – ohne Erfassung soziodemographischer Daten – die Möglichkeiten einer über Deskription hinausreichenden Analyse vermindert.

Limitationen bei der Umsetzung eines solchen Lehrprojektes liegen im Bereich der Mittel-, Zeit- und Personalressourcen sowie der lokalen Vernetzung. Denn nur in enger Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen der Flüchtlingsmedizin sowie den zuständigen Behörden, kann eine Hospitation ermöglicht werden. Voraussetzung für Entwurf und Durchführung der Veranstaltung ist zudem ein engagiertes Koordinierungsteam, welches entsprechende Fachkompetenzen im Themenfeld mitbringt. Die Implementierung einer solchen Lehrveranstaltung ist sekundär abhängig von den Relevanzbewertungen von Förderorganisationen und Fakultäten. Konzeptentwicklung, Durchführung, Organisation, Studierendenbetreuung und stetige Evaluation binden Personal und auch für die geladenen Fachexperten müssen Mittel zur Verfügung stehen. Nach sechs Semestern erfolgreicher Durchführung und Implementierung der Veranstaltung in die Lehrstrukturen der medizinischen Fakultät Heidelberg ist die Finanzierung unseres Kurses, zum Ende des beschriebenen Zeitraumes hin, nicht gesichert. Es wäre daher zu befürworten, dass entsprechende Angebote oder zumindest Kursinhalte den Rahmen fakultativer Wahlveranstaltungen (vgl. [30], S. 12) verlassen und in die Strukturen des regulären Medizincurriculums implementiert werden, damit ihr Fortbestand dauerhaft gesichert werden kann.

6. Diskussion

Die Ausbildungslücken bezüglich einer effektiven, qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung Geflüchteter sind groß. Zu diesem Ergebnis kam nicht nur unsere Vorerhebung, sondern auch eine größer angelegte Studie mit 523 Medizinstudierenden in Deutschland [16], S. 168ff. Um Studierende auf die Herausforderungen der Versorgung dieser heterogenen Population vorzubereiten, implementierten wir ein multidisziplinäres Wahlfach zur medizinischen Versorgung Geflüchteter an der Medizinischen Fakultät in Heidelberg. Die pädagogische Wirkung der Lehrinnovation und ihre Bedeutung für eine moderne medizinische Ausbildung werden durch die dargestellten Lernerfolge der Studierenden veranschaulicht. Unser Konzept, die Seminarinhalte inklusive Praxis- und Reflexionselementen sowie ausgewählte Rückmeldungen Studierender wurden dargelegt, um als Vorlage für ähnliche Lehrprojekte in anderen Ausbildungseinrichtungen dienen zu können. Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass unser Kurs studentische Fragen und Erwartungen angemessen bedienen konnte und die Lernerfolge überwiegend den Lernzielen entsprachen bzw. sich auf dargebotene Inhalte bezogen. Die Praxiserfahrung in der lokalen Flüchtlingsambulanz war dabei von großer Bedeutung für studentische Lernprozesse.

Um souveräne Professionelle in diesem Tätigkeitsfeld zu werden brauchen angehende Ärztinnen und Ärzte zunächst medizinisches und kommunikatives Grundlagenwissen zur Bewältigung des Versorgungsalltages mit geflüchteten Patienten. Zudem sollten Sie lernen, sich jedem Patienten fragend zuzuwenden, um die jeweilige individuelle Bewandtnis sozio-kultureller Zugehörigkeitsstrukturen für das Krankheitsverständnis und die Therapie in Erfahrung zu bringen [33], [60] ohne in der eigenen Berufsausübung einen Unterschied aufgrund – selbst vorab zugeschriebener – Merkmale (vgl. [61]) bezüglich z.B. Religion, ethnischer Herkunft, Nationalität oder sozialer Stellung zu machen (vgl. Genfer Gelöbnis [62]).

Das Gesundheitspersonal sollte Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen, Versorgungsstrukturen und -prozesse erhalten und im Zuge dessen erfahren, welche Akteure an der Versorgung beteiligt sind sowie welche Motive und Interessen die unterschiedlichen Stakeholder mitbringen. Ein Hineinwachsen in die ärztlichen Rollen des Gesundheitsfürsprechers und Verantwortungsträgers ist insbesondere zur „Reduktion von Missverhältnissen“ und der „Verbesserung der Versorgung“ Geflüchteter von Bedeutung (vgl. NKLM [http://www.nklm.de], S. 17, 52, 54f). Um Advokaten gesundheitlicher Chancengleichheit zu werden und dem Patientenwohl Vorrang zu geben [63], müssen Ärztinnen und Ärzte zunächst identifizieren können, wo Deutungsmuster aus anderen Teilsystemen der Gesellschaft – im Falle Asylsuchender v.a. der Politik mittels Gesetzgebung und Bürokratie – in die Handlungslogik der Medizin eindringen können. Denn laut § 2 Abs. 1 der Musterberufsordnung, dürfen keine Grundsätze anerkannt und keine Vorschriften oder Anweisungen beachtet werden, die mit den eigenen Aufgaben nicht vereinbar sind [64]. Ein pädagogisches Ziel sollte daher sein, die Entwicklung einer Berufsidentität zu fördern, die das eigene Entscheidungs-, Tätigkeits-, und Interessenfeld souverän zu unterscheiden und abzugrenzen weiß von den Begründungs- und Handlungslogiken anderer Felder, wie z.B. der Logik der Immigrationspolitik. In unserem Kurs wurden entsprechende Analyseprozesse anhand von Gesprächen mit Praxisakteuren und im intensiven diskursiven Austausch angestoßen. Ebenfalls inspiriert von Praxiserfahrungen in der Flüchtlingsambulanz konnte im Seminar in einer offenen, nicht-kompetitiven Lernumgebung die Reflexion über sich und die „Anderen“ [65], [66], [67], über Differenzkonstruktionen [68], [69], Diskriminierung [70], [71], Ungleichheits- und Machtverhältnisse sowie über die komplexen Strukturen und Prozesse angestoßen werden, in die die Flüchtlingsversorgung eingebunden ist (vgl. [72], [73]).

Auf diese Weise haben sich die Studierenden eine für ihren späteren professionellen Alltag relevante mehrperspektivische, kontext- und diversity-sensible Betrachtungsweise angeeignet, die über den bloßen Blick auf ethnisch-kulturelle Differenz [74] hinausführt (vgl. [75], [76], [77]). Wir forcierten dafür die Erschließung multipler Perspektiven auf ein komplexes Themen- und Handlungsfeld und förderten die Fähigkeit zum Perspektivwechsel, um sich ein möglichst holistisches und situationsgerechtes inneres Bild erarbeiten zu können. Dass Aspekte dieser Mehrperspektivität mittels Multidisziplinarität im Rahmen der Take-Home-Messages häufig Erwähnung fanden, fiel uns daher positiv auf.

7. Schlussfolgerung

Um Medizinstudierende auf die medizinischen, administrativen, ethischen, kommunikativen, sozio-kulturellen, strategischen und politischen Herausforderungen der Gesundheitsversorgung Geflüchteter vorzubereiten, bedarf es spezifischer, multidisziplinärer Lehrinitiativen. Mittels eines solchen Lehrangebotes, welches theoretische, praktische und reflexive Elemente verbindet, wurden Medizinstudierende in Heidelberg für die Belange Geflüchteter sensibilisiert und auf deren Versorgung sowie die entsprechenden Versorgungskontexte vorbereitet. Dabei wurde eine Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen globaler, nationaler und lokaler Dimensionen der Gesundheit und Versorgung Geflüchteter sowie mit den vielfältigen Verflechtungen des ärztlichen Tätigkeitsfeldes mit anderen Gesellschaftsbereichen angestoßen, um die Studierenden auf ihre wichtige Rolle als Advokaten gesundheitlicher Chancengleichheit vorzubereiten. Der Wissenszuwachs - welcher aus einer Kombination von Seminar, Hospitation und Reflexion resultierte - wurde dabei als hoch gewertet. Das Konzept kann daher als Grundlage und Anregung für die Implementierung ähnlicher Kurse an anderen Universitäten dienen.

Förderung

Das klinische Wahlfach „Gesundheit und medizinische Versorgung Geflüchteter“ wurde über ein Kooperationsprojekt der Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung des Universitätsklinikums des Heidelberger Instituts für Global Health umgesetzt. Das Wahlfach wurde im Rahmen des Lehr- und Forschungsprojektes „Migration & Gesundheit“ vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst in Baden-Württemberg (2016-2019) finanziert.

Danksagung

Wir danken den Dozierenden des Seminars für Ihr Engagement und die Bereitschaft ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen, Studierendenfragen in die eigene Vorbereitung einfließen zu lassen und ihre Beiträge anhand stetiger Evaluation weiterzuentwickeln:

Dr. med. Janine Benson-Martin (Öffentlicher Gesundheitsdienst Pforzheim/Enzkreis, Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberger Institut für Global Health), Dr. Brigitte Joggerst sowie Angelika Edwards (Öffentlicher Gesundheitsdienst Pforzheim/Enzkreis), Dr. med. Holger Clemen, Dr. med. Ronny Lehmann, PD Dr. Johannes Pfeil (Universitätsklinikum Heidelberg, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin, PHV Flüchtlingsambulanz), David Pfisterer (Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, PHV Flüchtlingsambulanz), PD Dr. med. Marija Stojkovic (Universitätsklinikum Heidelberg, Zentrum für Infektiologie), Birgit Fuchs, Michiko Rodenberg (Hebammen, PHV Flüchtlingsambulanz), Anna Hermann (Bundesreferentin für Dolmetschen im Gesundheitswesen, Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer), Prof. Dr. Verena Keck (Goethe-Universität Frankfurt, Institut für Ethnologie, Medizinethnologisches Team), Dr. Julia Thiesbonenkamp-Maag (Studiendekanat Universitätsklinikum Mannheim, Medizinethnologisches Team), Natalie Manok, Prof. Dr. Christoph Nikendei, Dr. med. David Kindermann (Universitätsklinikum Heidelberg, Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, PHV Flüchtlingsambulanz), Jörg Schmidt-Rohr (Verein zur Integration und Qualifizierung e.V. Heidelberg), Prof. Dr. med. August Stich (Missionsärztliche Klinik Würzburg, Tropenmedizinische Abteilung, Flüchtlingsambulanz Würzburg)

Besonderer Dank gilt dem Gesundheitspersonal in der PHV Flüchtlingsambulanz, für die Bereitschaft Studierende an seinem Alltag teilhaben zu lassen und seine Erfahrungen zu teilen. Besonders danken wir hier

Dr. med. Steffen Kratochwill (Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung, PHV Flüchtlingsambulanz), Sabrina Raber (Leitstelle PHV Flüchtlingsambulanz)

Für die gute Zusammenarbeit im Kooperationsprojekt und die Unterstützung bei der Anschubfinanzierung und Verstetigung des Lehrangebotes

Dr. Claudia Beiersmann, Prof. Dr. med. Albrecht Jahn (Universitätsklinikum Heidelberg, Heidelberger Institut für Global Health)

Für die Durchsicht des Manuskripts und hilfreiches Feedback

Dr. Charlotte Ullrich (Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung)

Für ihr großes Engagement und ihre Zuverlässigkeit bei der Unterstützung der Organisation des Seminares sowie ihr offenes Ohr für die Studierenden:

Lea Stock, Tabea Mächtel, Mariella Stiller, Eilin Rast (Universitätsklinikum Heidelberg, Abteilung Allgemeinmedizin und Versorgungsforschung).

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Statistisches Bundesamt. Pressemitteilung Nr. 457 vom 23.11.2018. Zahl der registrierten Schutzsuchenden im Jahr 2017 um 5 % gegenüber Vorjahr gestiegen. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt; 2018. Zugänglich unter/available from https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/11/PD18_457_12521.html[2] Buchwald H. Flüchtlinge im Patrick Henry Village - Chronologie. Heidelberg: Rhein-Neckar-Zeitung; 2015. Zugänglich unter/available from: https://www.rnz.de/nachrichten/heidelberg_artikel,-Heidelberg-Fluechtlinge-im-Patrick-Henry-Village-Zwischen-Bangen-und-Warten-_arid,130372.html

[3] Nikendei C, Huhn D, Adler G, Rose PB von, Eckstein TM, Fuchs B, Gewalt SC, Greiner B, Günther T, Herzog W, Junghanss T, Krczal T, Lorenzen D, Lutz T, Manigault MA, Reinhart N, Rodenberg M, Schelletter I, Szecsenyi J, Stehen R, Straßner C, Thomsen M, Wahedi K, Bozorgmehr K. Entwicklung und Implementierung einer Medizinischen Ambulanz in einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylsuchende des Landes Baden-Württemberg. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2017;126:31-42. DOI: 10.1016/j.zefq.2017.07.011

[4] Lichtl C, Lutz T, Szecsenyi J, Bozorgmehr K. Differences in the prevalence of hospitalizations and utilization of emergency outpatient services for ambulatory care sensitive conditions between asylum-seeking children and children of the general population: A cross-sectional medical records study (2015). BMC Health Serv Res. 2017;17(1):731. DOI: 10.1186/s12913-017-2672-7

[5] Lichtl C, Gewalt SC, Noest S, Szecsenyi J, Bozorgmehr K. Potentially avoidable and ambulatory care sensitive hospitalisations among forced migrants: A protocol for a systematic review and meta-analysis. BMJ Open. 2016;6:e012216. DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012216

[6] Brandenberger J, Tylleskär T, Sontag K, Peterhans B, Ritz N. A systematic literature review of reported challenges in health care delivery to migrants and refugees in high-income countries - the 3C model. BMC Public Health. 2019;19:755-711. DOI: 10.1186/s12889-019-7049-x

[7] Razum O, Meesmann U, Bredehorst M, Brzoska P, Dercks T, Glodny S, Menkhaus B, Salman R, Saß AC, Ulrich R. Schwerpunktbericht: Migration und Gesundheit. Berlin: Robert Koch-Institut; 2008. Zugänglich unter/available from: https://www.rki.de/DE/Content/Gesundheitsmonitoring/Gesundheitsberichterstattung/GBEDownloadsT/migration.html

[8] Knipper M, Bilgin Y. Migration und Gesundheit. Berlin: Konrad Adenauer Stiftung; 2009. Zugänglich unter/available from: https://www.kas.de/de/einzeltitel/-/content/migration-und-gesundheit

[9] Zimmerman C, Kiss L, Hossain M. Migration and Health: A Framework for 21st Century Policy-Making. PLoS Med. 2011;8(5):e1001034. DOI: 10.1371/journal.pmed.1001034

[10] Abubakar I, Aldridge RW, Devakumar D, Orcutt M, Burns R, Barreto ML, Dhavan P, Fouad FM, Groce N, Guo Y, Hargreaves S, Knipper M, Miranda JJ, Madise N, Bumar B, Mosca D, McGovern T, Rubenstein L, Sammonds P, Sawyer SM, Sheikh K, Tollman S, Spiegel P, Zimmerman C; UCL-Lancet Commission on Migration and Health. The UCL-Lancet Commission on Migration and Health: the health of a world on the move. Lancet. 2018;392(10164):2606-2654. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)32114-7

[11] Bozorgmehr K, Razum O. Refugees in Germany-untenable restrictions to health care. Lancet. 2016;388(10058:2351-2352. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)32131-6

[12] Bozorgmehr K, Wenner J, Razum O. Restricted access to health care for asylum-seekers: Applying a human rights lens to the argument of resource constraints. Eur J Public Health. 2017;27(4):592-593. DOI: 10.1093/eurpub/ckx086

[13] Razum O, Wenner J, Bozorgmehr K. Wenn Zufall über den Zugang zur Gesundheitsversorgung bestimmt: Geflüchtete in Deutschland. [When Chance Decides About Access to Health Care: The Case of Refugees in Germany]. Gesundheitswesen. 2016;78(11):711-714. DOI: 10.1055/s-0042-116231

[14] Robert Bosch Stiftung, SVR-Forschungsbereich. Was wir über Flüchtlinge (nicht) wissen. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung; 2016. Zugänglich unter/available from: https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/publications/pdf_import/RBS_SVR_Expertise_Lebenssituation_Fluechtlinge.pdf

[15] Geiger IK. Managing Diversity in Public Health. In: Laaser LU, Hajo Zeeb HZ, Oliver Razum OR, editors. Globalisierung - Gerechtigkeit - Gesundheit: Einführung in International Public Health. Bern: Verlag Hans Huber; 2006. p.163-175.

[16] Tillmann J, Krämer A, Fischer F. Medizinische Ausbildung zur Versorgung von Schutzsuchenden - Quantitative Bestandsaufnahme und Bedarfserhebung unter Medizinstudierenden in Deutschland. Z Flüchtlingsforsch. 2018;2:163-174. DOI: 10.5771/2509-9485-2018-1-163

[17] Schilling T, Rauscher S, Menzel C, Reichenauer S, Müller-Schilling M, Schmid S, Selgrad M. Migrants and Refugees in Europe: Challenges, Experiences and Contributions. Visc Med. 2017;33(4):295-300. DOI: 10.1159/000478763

[18] Robertshaw L, Dhesi S, Jones LL. Challenges and facilitators for health professionals providing primary healthcare for refugees and asylum seekers in high-income countries: A systematic review and thematic synthesis of qualitative research. BMJ Open. 2017;7(8):e015981. DOI: 10.1136/bmjopen-2017-015981

[19] Mishori R, Aleinikoff S, Davis D. Primary Care for Refugees: Challenges and Opportunities. Am Fam Physician. 2017;96(2):112-120.

[20] Weissman JS, Betancourt J, Campbell EG, Park ER, Kim M, Clarridge B, Blumenthal D, Lee KC, Maina AW. Resident physicians' preparedness to provide cross-cultural care. JAMA. 2005;294(7):1058-1067. DOI: 10.1001/jama.294.9.1058

[21] Moreno A, Piwowarczyk L, Grodin MA. msJAMA: Human Rights Violations and Refugee Health. JAMA. 2001;285(9):1215. DOI: 10.1001/jama.285.9.1215-JMS0307-5-1

[22] Knipper M, Akinci S. Wahlfach "Migrantenmedizin" - Interdisziplinäre Aspekte der medizinischen Versorgung von Patienten mit Migrationshintergrund: Das erste reguläre Lehrangebot zum Thema "Medizin und ehtnische-kulturelle Vielfalt" in Deutschland. GMS Z Med Ausbild. 2005;22(4):Doc215. Zugänglich unter/available from: https://www.egms.de/static/de/journals/zma/2005-22/zma000215.shtml

[23] Anderson K, Sykes M, Fisher P. Medical students and refugee doctors: Learning together. Med Educ. 2007;41(11):1105-1106. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2007.02886.x

[24] Dussan KB, Galbraith EM, Grzybowski M, Vautaw BM, Murray L, Eagle KA. Effects of a refugee elective on medical student perceptions. BMC Med Educ. 2009;9:15. DOI: 10.1186/1472-6920-9-15

[25] Hill L, Gray R, Stroud J, Chiripanyanga S. Inter-professional Learning to Prepare Medical and Social Work Students for Practice with Refugees and Asylum Seekers. Soc Work Educ. 2009;28(3):298-308. DOI: 10.1080/02615470802659514

[26] Pottie K, Hostland S. Health advocacy for refugees: Medical student primer for competence in cultural matters and global health. Can Fam Physician. 2007;53(11):1923-1926.

[27] Nicklas D, Wong C, Moloo J, Kaul P. The Refugee Health II Elective. MedEdPORTAL. 2014. DOI: 10.15766/mep_2374-8265.9940

[28] Knipper M, Akinci S, Soydan N. Culture and healthcare in medical education: Migrants' health and beyond. GMS Z Med Ausbild. 2010;27(3):Doc41. DOI: 10.3205/zma000678

[29] Riemenschneider H, Voigt K, Schübel J, Bergmann A. Elective course "Refugee Care" in medical studies - interactive and interprofessional. Eur J Public Health. 2018;28(suppl_4):cky214.288. DOI: 10.1093/eurpub/cky214.288

[30] Mews C, Schuster S, Vajda C, Lindtner-Rudolph H, Schmidt LE, Bösner S, Güzelsoy L, Kressing F, Hallal H, Peters T, Gestmann M, Hempel L, Grützmann T, Sievers E, Knipper M. Cultural Competence and Global Health: Perspectives for Medical Education - Position paper of the GMA Committee on Cultural Competence and Global Health. GMS J Med Educ. 2018;35(3):Doc28. DOI: 10.3205/zma001174

[31] Kutalek R. Diversity competence in medicine: equity, culture and practice. Wien Klin Wochenschr. 2012;124(Suppl 3):3-9. DOI: 10.1007/s00508-012-0247-5

[32] Hormel U, Scherr A. Bildung für die Einwanderungsgesellschaft: Perspektiven der Auseinandersetzung mit struktureller, institutioneller und interaktioneller Diskriminierung. 1st ed. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2004.

[33] Kleinman A, Benson P. Anthropology in the clinic: The problem of cultural competency and how to fix it. PLoS Med. 2006;3(10):1673-1676. DOI: 10.1371/journal.pmed.0030294

[34] Hollinsworth D. Forget Cultural Competence, ask for an Autobiography. Soc Work Educ. 2013;32:1048-1060. DOI: 10.1080/02615479.2012.730513

[35] Hankivsky O. Intersectionality 101. Burnaby (Kanada): Simon Fraser University, Institute for Intersectionality Research & Policy; 2014.

[36] Hankivsky O, Christoffersen A. Intersectionality and the determinants of health: A Canadian perspective. Crit Public Health. 2008;18(3):271-283. DOI: 10.1080/09581590802294296

[37] Kapilashrami A, Hankivsky O. Intersectionality and why it matters to global health. Lancet. 2018;391(10140):2589-2591. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31431-4

[38] Muntinga ME, Krajenbrink VQE, Peerdeman SM, Croiset G, Verdonk P. Toward diversity-responsive medical education: taking an intersectionality-based approach to a curriculum evaluation. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2016;21(3):541-559. DOI: 10.1007/s10459-015-9650-9

[39] Metzl JM, Hansen H. Structural competency: Theorizing a new medical engagement with stigma and inequality. Soc Sci Med. 2014;103:126-133. DOI: 10.1016/j.socscimed.2013.06.032

[40] Carballo M, Divino JJ, Zeric D. Migration and health in the European Union. Trop Med Int Health. 1998;3(12):936-944. DOI: 10.1046/j.1365-3156.1998.00337.x

[41] Rechel B, Mladovsky P, Ingleby D, Mackenbach JP, McKee M. Migration and health in an increasingly diverse Europe. Lancet. 2013;381(9873):1235-1245. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)62086-8

[42] Borgschulte HS, Wiesmüller GA, Bunte A, Neuhann F. Health care provision for refugees in Germany - one-year evaluation of an outpatient clinic in an urban emergency accommodation. BMC Health Serv Res. 2018;18(1):488. DOI: 10.1186/s12913-018-3174-y

[43] Asgary R, Smith CL. Ethical and professional considerations providing medical evaluation and care to refugee asylum seekers. Am J Bioeth. 2013;13(7):3-12. DOI: 10.1080/15265161.2013.794876

[44] Asgary R, Smith CL, Sckell B, Paccione G. Teaching immigrant and refugee health to residents: Domestic global health. Teach Learn Med. 2013;25(3):258-265. DOI: 10.1080/10401334.2013.801773

[45] Bozorgmehr K, Mohsenpour A, Saure D, Stock C, Loerbroks A, Joos S, Schneider C. Systematische Übersicht und "Mapping" empirischer Studien des Gesundheitszustands und der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen und Asylsuchenden in Deutschland (1990-2014) [Systematic review and evidence mapping of empirical studies on health status and medical care among refugees and asylum seekers in Germany (1990-2014)]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2016 May;59(5):599-620. German. DOI: 10.1007/s00103-016-2336-5

[46] Bozorgmehr K, Saint VA, Tinnemann P. The 'global health' education framework: A conceptual guide for monitoring, evaluation and practice. Global Health. 2011;7:8. DOI: 10.1186/1744-8603-7-8

[47] Bozorgmehr K, Schubert K, Müller AD, Last K. Lehre am Puls der Zeit - Global Health in der Medizinischen Ausbildung: Positionen, Lernziele und methodische Empfehlungen. GMS Z Med Ausbild. 2009;26(2):Doc20. DOI: 10.3205/zma000612

[48] Eustace RW, Boesch MC. A Teaching Strategy to Facilitate Nursing Students' Translation of Global Health Learning from Classroom to the Community. J Community Health Nurs. 2018;35(2):57-64. DOI: 10.1080/07370016.2018.1446633

[49] Merritt R, Rougas S. Multidisciplinary approach to structural competency teaching. Med Educ. 2018;52(11):1191-1192. DOI: 1111/medu.13692

[50] Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelley P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010;376(9756):1923-1958. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5

[51] Boelen, Charles, Heck, Jeffery E, World Health Organization. Division of Development of Human Resources for Health. Defining and measuring the social accountability of medical schools / Charles Boelen and Jeffery E. Heck. Geneva: World Health Organization; 1995. Zugänglich unter/available from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/59441

[52] Kolb DA. Experiential learning: Experience as the source of learning and development. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education LTD; 2014.

[53] Huber L. Warum Forschendes Lernen nötig und möglich ist. In: Huber L, editor. Forschendes Lernen im Studium: Aktuelle Konzepte und Erfahrungen. Bielefeld: UVW Univ.-Verl. Webler; 2009. p.9-35.

[54] Breidenstein G, Hirschauer S, Kalthoff H, Nieswand B. Ethnografie: Die Praxis der Feldforschung. 2nd ed. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH; 2015.

[55] Hsieh JG, Hsu M, Wang YW. An anthropological approach to teach and evaluate cultural competence in medical students - the application of mini-ethnography in medical history taking. Med Educ Online. 2016;21:32561. DOI: 10.3402/meo.v21.32561

[56] Kuckartz U, Ebert T, Rädiker S, Stefer C. Vertiefende Analyse: Kategorienbasierte Auswertung der qualitativen Daten. In: Kuckartz U, Ebert T, Rädiker S, Stefer C, editors. Evaluation online: Internetgestützte Befragung in der Praxis. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2009. p.76-87. DOI: 10.1007/978-3-531-91317-9_8

[57] Kuckartz U. Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 4th ed. Weinheim: Beltz Juventa; 2018.

[58] Thomas DR. A General Inductive Approach for Analyzing Qualitative Evaluation Data. Am J Eval. 2006;27(2):237-246. DOI: 10.1177/1098214005283748

[59] Kauffeld S. Webexkurs Kap. 7: Was muss bei der Evaluation berücksichtigt werden. In: Kauffeld S, editor. Arbeits-, Organisations- und Personalpsychologie für Bachelor. 3rd ed. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2019. DOI: 10.1007/978-3-662-56013-6

[60] Rohlof H, Knipscheer JW, Kleber RJ. Use of the cultural formulation with refugees. Transcult Psychiatry. 2009;46(3):487-505. DOI: 10.1177/1363461509344306

[61] Mecheril P. "Kompetenzlosigkeitskompetenz". Pädagogisches Handeln unter Einwanderungsbedingungen. In: Auernheimer G, editor. Interkulturelle Kompetenz und pädagogische Professionalität. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010. p.15-34. DOI: 10.1007/978-3-531-92312-3_2

[62] Weltärztebund. Deklaration von Genf 1948/2017. Genf: Weltärztebund; 1948/2017. Zugänglich unter/available from: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/International/Deklaration_von_Genf_DE_2017.pdf

[63] ABIM Foundation, ACP Foundation, European Federation of Internal Medicine. Medical Professionalism in the New Millennium: A Physician Charter. Philadelphia, PA: ABIM Foundation; 2002. Zugänglich unter/available from: http://abimfoundation.org/wp-content/uploads/2015/12/Medical-Professionalism-in-the-New-Millenium-A-Physician-Charter.pdf

[64] Bundesärztekammer. (Muster-)Berufsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte. Berlin: Bundesärztekammer; 2018. Zugänglich unter/available from: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/MBO/MBO-AE.pdf

[65] Griswold K, Zayas LE, Kernan JB, Wagner CM. Cultural Awareness through Medical Student and Refugee Patient Encounters. J Immigr Minor Health. 2007;9(1):55-60. DOI: 10.1007/s10903-006-9016-8

[66] Robins LS, Fantone JC, Hermann J, Alexander GL, Zweifler AJ. Improving cultural awareness and sensitivity training in medical school. Acad Med. 1998;73(10 Suppl):S31-4. DOI: 10.1097/00001888-199810000-00037

[67] Loudon RF, Anderson PM, Gill PS, Greenfield SM. Educating medical students for work in culturally diverse societies. JAMA. 1999;282(9):875-880. DOI: 10.1001/jama.282.9.875

[68] Mecheril P. Natio-kulturelle Mitgliedschaft - ein Begriff und die Methode seiner Generierung. Tertium Comp. 2002;8:104-115.

[69] Moosmüller A, editor. Konzepte kultureller Differenz. Münster u.a.: Waxmann; 2009.

[70] Meyer K. Theorien der Intersektionalität: Zur Einführung. Hamburg: Junius; 2017.

[71] Binder-Fritz C, Rieder A. Zur Verflechtung von Geschlecht, sozioökonomischem Status und Ethnizität im Kontext von Gesundheit und Migration. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2014;57(9):1031-1037. DOI: 10.1007/s00103-014-2009-1

[72] Matlin SA, Depoux A, Schütte S, Flahault A, Saso L. Migrants' and refugees' health: Towards an agenda of solutions. Public Health Rev. 2018;39:27. DOI: 10.1186/s40985-018-0104-9

[73] Bozorgmehr K, Roberts B, Razum O, editors. Health Policy and Systems Responses to Forced Migration. 1st ed. Heidelberg: Springer; 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-33812-1_1

[74] Ellerbe-Dück C, Dzajic-Weber A. Die Diversity-Dimension Ethnische Herkunft und Hautfarbe: Einsichten und Überlegungen aus der Sensibilisierungsarbeit. In: Genkova P, Ringeisen T, editors. Handbuch Diversity Kompetenz: Band 2: Gegenstandsbereiche. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden; 2016. p.125-138. DOI: 10.1007/978-3-658-08853-8_8

[75] Rathje S. Interkulturelle Kompetenz - Zustand und Zukunft eines umstrittenen Konzepts. 2006. Z Interkult Fremsprachenunterricht. 2006;11(3):1-21.

[76] Bolten J. Unschärfe und Mehrdeutigkeit: "Interkulturelle Kompetenz" vor dem Hintergrund eines offenen Kulturbegriffs. In: Dreyer W, Hößler U, editors. Prespektiven interkultureller Kkompoetenz. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 2011. p.55-70. DOI: 10.13109/9783666403323.55

[77] Tervalon M, Murray-García J. Cultural Humility Versus Cultural Competence: A Critical Distinction in Defining Physician Training Outcomes in Multicultural Education. J Health Care Poor Underserved. 1998;9(2):117-125. DOI: 10.1353/hpu.2010.0233