[Die Implementierung eines bundeseinheitlichen medizinischen Staatsexamens in der allgemeinmedizinischen Praxis – eine Machbarkeitsuntersuchung]

Iris Demmer 1L. Selgert 2

A. Altiner 3

E. Baum 4

A. Becker 4

L. Schmittdiel 5

I. Streitlein-Böhme 6

M. Michiels-Corsten 4

S. Zutz 7

E. Hummers 1

J. Jünger 2

1 Universitätsmedizin Göttingen, Institut für Allgemeinmedizin, Göttingen, Deutschland

2 Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP), Mainz, Deutschland

3 Universitätsmedizin Rostock, Institut für Allgemeinmedizin, Rostock, Deutschland

4 Universität Marburg, Abteilung für Allgemeinmedizin, Präventive und Rehabilitative Medizin, Marburg, Deutschland

5 Allgemeinmedizinische Gemeinschaftspraxis, München, Deutschland

6 Ruhr-Universität Bochum, Abteilung für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, Bochum, Deutschland

7 Praxis für Allgemein- und Familienmedizin, Neubukow, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Eine kompetenzbasierte, an der Versorgungsrealität orientierte Ausbildung Medizinstudierender wird international gefordert und in Deutschland mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 operationalisiert.

Zur Prüfung dieser Kompetenzen hat das IMPP ein Konzept zur Neugestaltung der medizinischen Abschlussprüfung erstellt und fokussiert dabei mit der Prüfung mit ambulanten Patienten auf die hausärztliche und interprofessionelle Gesundheitsversorgung. Ziel der Arbeit war es, die Durchführbarkeit der neuen Abschlussprüfung anhand von Pilotprüfungen in allgemeinmedizinischen Lehrpraxen einzuschätzen und daraus weitere Schritte zur nationalen Implementierung abzuleiten.

Methodik: Vierzehn Medizinstudierende im Praktischen Jahr absolvierten eine vollständige Prüfung mit Patienten im Alter von 42 bis 84 Jahren. Prüfer beurteilten die Prüfungsleistungen anhand standardisierter Bewertungsbögen. Die Durchführbarkeit wurde qualitativ hinsichtlich Einhaltung inhaltlicher und zeitlicher Vorgaben, Prüfungsergebnissen, Reflexionen der Patienten und Realisierung im Praxisbetrieb eingeschätzt.

Ergebnisse: Studierende konnten alle Teilaufgaben im vorgegebenen zeitlichen Rahmen umsetzen. Anhand der Bewertungsbögen konnten ihre Leistungen von den Prüfern beurteilt werden. Patienten wertschätzten den strukturierten Ablauf der Prüfung in dem ihnen vertrauten Prüfungsort Hausarztpraxis. Zur bundesweiten Umsetzung der Prüfung werden für etwa 10.000 Prüflinge pro Jahr 2.500 Prüfpraxen benötigt, in denen insgesamt vier Studierende an zwei Tagen pro Jahr geprüft werden.

Schlussfolgerung: Mündlich-praktische Prüfungen mit ambulanten Patienten in allgemeinmedizinischen Praxen sind bundesweit erfolgreich durchführbar. Ihre nationale Implementierung erfordert die Umsetzung der mit dem Masterplan Medizinstudium 2020 beabsichtigten Neustrukturierung des Medizinstudiums, Schulungen und Honorierung der Prüfer und einen rechtlichen Rahmen für die neue Prüfung.

Schlüsselwörter

medizinische Ausbildung, Praktisches Jahr, Abschlussexamen, Allgemeinmedizin, ambulanter Patient

1. Hintergrund

Der größte Teil der Patienten wird im primärärztlichen Sektor versorgt [1], die Ausbildung Medizinstudierender erfolgt jedoch vorwiegend an stationär behandelten Patienten, die nur einen hochselektierten Ausschnitt des Behandlungsspektrums abbilden [2], [3]. Von Frenk et al. [4] wird deshalb eine kompetenzorientierte Ausbildung gefordert, die sich an der zukünftigen Versorgungsrealität ausrichtet. Dazu sind „education systems“ erforderlich, die die Studierenden sektorenübergreifend und interprofessionell auf ihre zukünftigen ärztlichen Aufgaben vorbereiten. In dieser internationalen Neuorientierung erhalten die Prüfungen als stärkstes leistungssteuerndes Element höhere Bedeutung und sollen als „Meilensteine“ kompetenzbasiert erfolgen [5], [6].

Gesundheits- und Wissenschaftsministerium haben in Deutschland diese Herausforderungen aufgegriffen und in dem Masterplan Medizinstudium 2020 [7] mit konkreten Maßnahmen operationalisiert. Die Ausrichtung hin zum kompetenzbasierten Lernen und Prüfen stellt einen Paradigmenwechsel dar. Mit der Einführung eines ambulanten Pflichtquartals im Praktischen Jahr (PJ) können Medizinstudierende in der Allgemeinmedizin die Grundsätze der hausärztlichen Arbeitsweise und die Betreuung von Patienten jeden Alters und mit unterschiedlichsten Anliegen erlernen und einen Perspektivwechsel von der universitären Maximalversorgung hochselektierter Patientenpopulationen hin zur primärärztlichen Versorgungsebene erleben. Auf diese Weise kann das gegenseitige kollegiale Verständnis zwischen verschiedenen Versorgungsebenen im späteren Berufsleben gestärkt werden.

Durch einheitlich vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP) gestaltete staatliche Prüfungen wird eine Vergleichbarkeit der Leistungsstandards an den verschiedenen Fakultäten angestrebt. Zur Prüfung der im Medizinstudium erlangten Kompetenzen hat das IMPP ein Konzept zur Neugestaltung des letzten Abschnitts der Ärztlichen Prüfung erstellt [7], [8]. Bisher findet die mündlich-praktische Prüfung im Dritten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung (M3) ausschließlich an universitären Standorten oder in Lehrkrankenhäusern statt. Hier wird überwiegend Fachwissen an stationären Patienten geprüft [https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/BJNR240500002.html], während die ärztliche Gesprächsführung nur am Rande berührt wird [9]. Mit der neuen M3-Prüfung an ambulanten Patienten wird auf die hausärztliche und interprofessionelle Gesundheitsversorgung fokussiert. Es wird eine Prüfung eingeführt, die kommunikative, praktische und wissenschaftliche Kompetenzen Medizinstudierender mit realen Patienten am Ort der primärärztlichen Versorgung prüft.

Das neue Prüfungskonzept für die M3-Prüfung sieht eine Prüfung anhand von realen Patienten im stationären Setting (Tag 1) und im hausärztlichen Setting (Tag 2) vor. Ergänzt wird dies durch eine anwendungsbezogene Parcours-Prüfung am Tag 3. Dieses Konzept ist im Arbeitsentwurf zur neuen Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO) abgebildet [10].

Bereits während des PJ soll Studierenden eine Lernstandeinschätzung mit formativen Feedback anhand standardisierter Bewertungsbögen ermöglicht werden. Diese soll auf den letzten Abschnitt der Ärztlichen Prüfung als arbeitsplatzbasierte summative Prüfung mit einem Patienten in der Hausarztpraxis vorbereiten, bei der der Patient mit seinen Bedürfnissen nach angemessener Arzt-Patient-Kommunikation, patientenorientierter Vorgehensweise, Beteiligung an medizinischer Entscheidungsfindung und laiengerechter Information über seine Gesundheit, Erkrankungen und Behandlungsmöglichkeiten im Mittelpunkt steht.

Ziel unserer Arbeit war es, die mündlich-praktische Prüfung mit ambulanten Patienten in allgemeinmedizinischen Lehrpraxen zu erproben und deren Durchführbarkeit einzuschätzen (Ablauf, Zeitaufwand, Räumlichkeiten, Zumutbarkeit und Teilnahmebereitschaft geeigneter Patienten, Fairness). Anhand von 14 Pilotprüfungen wurde untersucht, ob das vom IMPP konzipierte Prüfungsformat, der Ablauf der Prüfung mit den einzelnen Teilschritten und die Bewertung der Prüfungsleistung in der Praxis umgesetzt werden konnten. Aus den Ergebnissen sollen nächste Schritte zur bundesweiten Implementierung des neuen Prüfungsformates abgeleitet werden.

2. Methoden

2.1. Studiendesign

In dieser Studie bauten wir auf einen vom IMPP entwickelten Prototypen des M3-Prüfungsformates mit stationären Patienten auf [8], [11]. Der Prototyp eines M3-Prüfungsformates mit ambulanten Patienten wurde im Zeitraum von Juni 2019 bis November 2019 in einem durch das IMPP moderierten Reviewprozess mit Mitarbeitern des IMPP und Lehrverantwortlichen der medizinischen Fakultäten entwickelt. Nach ersten Vortestungen im Herbst 2019 in Lehrpraxen der Universitätsmedizin Rostock, der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und der Technischen Universität sowie der Ludwig-Maximilians-Universität München wurden Abläufe und Bewertungsbögen angepasst. Anschließend wurde die Pilotierung mit formativem Charakter anhand von 14 vollständigen Prüfungen in sieben akkreditierten Lehrpraxen (sechs Praxen der UMG und eine Praxis der Universität Marburg) im Zeitraum von Februar bis Juni 2020 durchgeführt. Hierfür wurden positive Voten der Ethikkommissionen der UMG, der Universität Marburg, der Ärztekammern Niedersachsen und Westfalen-Lippe sowie der Datenschutzbeauftragten der UMG eingeholt. Für die Studierenden wurden Unfall- und Haftpflichtversicherungen für die Prüfungsbelange abgeschlossen.

2.2. Prüfungsformat

Die Prüfung umfasst acht Schritte: eine umfassende Anamnese und eine vollständige körperliche Untersuchung des Patienten unter Aufsicht zweier Prüfer, eine intraprofessionelle Übergabe an die ärztlichen Prüfer, die Erstellung einer wissenschaftlichen Fragestellung als PICO-Frage (Population-Intervention-Comparison-Outcome) [12] zur Beantwortung mittels internetbasierter Literaturrecherche, die Erarbeitung von Vorschlägen zum ambulanten Versorgungsmanagement, eine strukturierte interprofessionelle Übergabe an eine an der Gesundheitsversorgung des Patienten beteiligte Person einer anderen Berufsgruppe und die Erstellung eines ärztlichen Befundberichtes sowie eines laienverständlichen Berichtes an den Patienten.

2.3. Studienteilnehmer und Studienrahmen

Praxen aus den PJ-Lehrpraxenpools der UMG und der Universität Marburg wurden von der Studienleiterin über das Vorhaben informiert und zur Teilnahme eingeladen. In der formativen Prüfung fungierten die PJ-Lehrärzte als allgemeinmedizinische Hautprüfer. Der Prüfungsschritt „Interprofessionelle Übergabe“ wurde zusätzlich durch eine Medizinische Fachangestellte der Lehrpraxis bewertet. Co-Prüfer aus den Fachbereichen Innere Medizin, Chirurgie, Klinische Pharmakologie, Psychosomatik und Psychotherapie und Psychiatrie wurden aus dem Lehrpool der UMG und dem IMPP gewonnen. PJ-Studierende wurden persönlich von der Studienleiterin angesprochen und um Teilnahme gebeten.

Die Rekrutierung der teilnehmenden Patienten erfolgte durch den Lehrarzt der Prüfpraxis. Zur Teilnahme berechtigt waren erwachsene Patienten ohne erhebliche Einschränkungen in der Kommunikation, terminale oder schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen. 14 Patienten im Alter von 42 bis 84 Jahren (Median: 73 Jahre) erklärten ihre informierte Einwilligung zur Studienteilnahme.

2.4. Ablauf der Prüfung

Die Studierenden erhielten von der Studienleiterin eine Einweisung in den Prüfungsablauf, einen schriftlichen Arbeitsauftrag, Zugang zu einem PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang in der Prüfpraxis und elektronische Vorlagen zum Verfassen der Befundberichte.

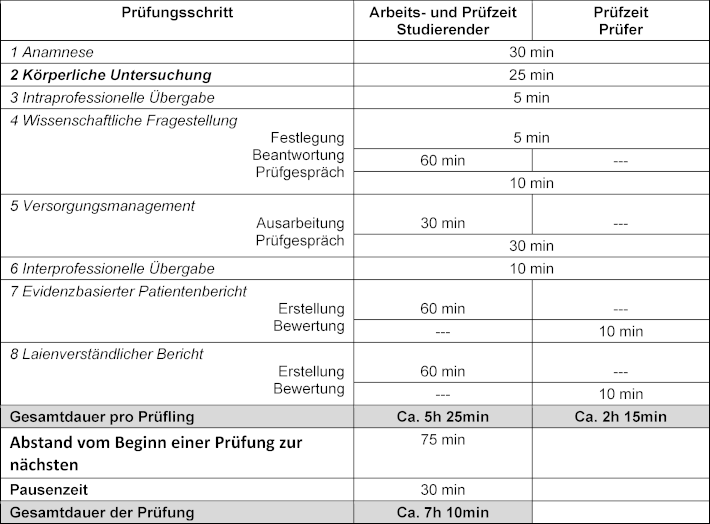

Die Prüfungsschritte „Anamnese“ und „Körperliche Untersuchung“ erforderten eine ca. einstündige Anwesenheit des Patienten. In den nachfolgenden Prüfungsschritten wechselten Phasen der schriftlichen und elektronischen Aufgabenbearbeitung durch den Studierenden mit der Darlegung der Teilergebnisse in Prüfgesprächen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]). Pro Prüfungstag in der Praxis wurden zwei Studierende jeweils im Wechsel geprüft. Der zweite Studierende begann seine Prüfung 75 Minuten nach dem ersten. In jeder Prüfung gab es eine 30-minütige Pause und eine Nachbesprechung mit den Prüfungsbeteiligten.

Tabelle 1: Überblick zu den Prüfungsschritten und Zeitrahmen für Studierende und Prüfer

Der Hauptprüfer, der gleichzeitig behandelnder Hausarzt des Patienten war, wurde vom Patienten von seiner Schweigepflicht gegenüber den anderen Studienteilnehmern entbunden. Es wurden demografische Daten aller Studienteilnehmer erhoben (alle: Alter, Geschlecht; Studierende: Fachsemester, Prüfungsergebnisse M1 und M2; Prüfer: höchster Fachabschluss, Lehr- und Prüferfahrung; Patienten: Vorerfahrung als Prüfungspatient).

2.5. Bewertung der Prüfungsleistungen anhand standardisierter Bewertungsbögen

Die Prüfungsleistungen wurden jeweils durch die ärztlichen Haupt- und Co-Prüfer sowie im Prüfungsschritt 5 zusätzlich durch einen Medizinischen Fachangestellten als Prüfer eines anderen Gesundheitsfachberufes anhand standardisierter Bewertungsbögen beurteilt. Darin wurden relevante Items mit Ankerkriterien vorgegeben und die Bewertung der Items erfolgte prozentual anhand gewichteter Global Rating Scales (0-5 Punkte). Aus den prozentual erreichten Punktwerten wurden Teilnoten für jeden Prüfungsschritt erstellt, die den Vorgaben der aktuell geltenden ÄApprO [https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/BJNR240500002.html] zur Bewertung schriftlicher Prüfungen nach der 60%-Bestehensgrenze entsprachen. Zur Berechnung einer von jedem ärztlichen Prüfer erteilten Gesamtnote wurde der Mittelwert aus den Teilnoten gebildet. Die Gesamtnote der Prüfungsleistung eines Studierenden wurde aus dem Mittelwert der Gesamtwertungen beider ärztlichen Prüfer ermittelt.

2.6. Qualitative Erhebung der Erfahrungen der Prüfungsteilnehmer

Die Durchführbarkeit der neuen M3-Prüfung an ambulanten Patienten wurde anhand der in den Nachbesprechungen geschilderten Erfahrungen der Teilnehmer qualitativ analysiert. Studierende und ärztliche Prüfer nahmen direkt im Anschluss an die durchgeführte Prüfung an einer ca. 30-minütigen Gruppendiskussion mit der Studienleiterin teil, die schriftlich protokolliert wurde. Folgende Aspekte wurden erfragt:

- Was ist bei der Vorauswahl der Patienten für die Prüfung durch den Lehrarzt zu beachten?

- Wie schätzen die Studierenden die Umsetzbarkeit der einzelnen Prüfungsschritte inhaltlich und zeitlich ein?

- Sind die ärztlichen Prüfer und die Prüfer eines anderen Gesundheitsfachberufes in der Lage, die Prüfungsleistung der Studierenden anhand standardisierter Bewertungsbögen einzuschätzen?

- Welche Auswirkungen hat eine Prüfungsdurchführung in der Lehrpraxis auf den Praxisbetrieb am Prüfungstag und welche Räumlichkeiten werden für die Prüfung benötigt?

Teilnehmende Patienten wurden in leitfadengestützten semistrukturierten Interviews befragt, wie sie den Prüfungsort und Prüfungsablauf erlebt und wie sie die ärztlichen Prüfer während der Prüfung wahrgenommen haben (siehe Anhang 1 [Anh. 1]). Die Interviews wurden aufgezeichnet, transkribiert und mittels MAXQDA 2020 Analytics Pro einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring zugeführt [13].

Weiterhin wurde quantitativ abgeschätzt, wie viele allgemeinmedizinische Prüfpraxen in Deutschland zur Durchführung der neuen M3-Prüfung mit ambulanten Patienten benötigt werden, um die Prüfung bundesweit zu implementieren.

3. Ergebnisse

3.1. Vorauswahl und Information der Patienten zur Prüfung

Die teilnehmenden Hausärzte wählten zumeist ältere Patienten mit chronischen Erkrankungen aus, deren Behandlung überwiegend in der Hausarztpraxis erfolgte. Damit wurde den Studierenden ermöglicht, im Gespräch mit den Patienten neben allgemeinen Angaben auch krankheitsspezifische Aspekte zu erfragen, den individuellen Umgang mit den vorliegenden Erkrankungen und Gesundheitskompetenzen zu erheben und in der umfassenden Untersuchung krankheitsbezogene Befunde gezielt zu erfassen.

3.2. Inhaltliche und zeitliche Umsetzbarkeit der einzelnen Prüfungsschritte

Alle teilnehmenden Studierenden gaben an, dass die Kompetenzen zur Durchführung von Anamnese und Untersuchung, intraprofessioneller Übergabe und Erstellung eines ärztlichen Befundberichtes im Studium vermittelt wurden und in der Pilotprüfung gut umsetzbar erschienen. Hingegen waren ihre Vorkenntnisse und Kompetenzen für eine fallbezogene wissenschaftliche Fragestellung, die interprofessionelle Übergabe und die Erstellung eines laiengerechten Berichtes heterogen. Der Prüfungsschritt zur Planung des ambulanten Versorgungsmanagements war vorwiegend den elf von 14 teilnehmenden Studierenden vertraut, die das PJ-Wahlfach Allgemeinmedizin absolvierten.

In allen durchgeführten Pilotprüfungen konnte jeder der einzelnen Prüfungsschritte im vorgegebenen Zeitrahmen (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]) umgesetzt werden. Die vorgegebenen Arbeits- und Prüfzeiten wurden sowohl von den Studierenden als auch von den Prüfern als angemessen beurteilt. Hilfreich waren dabei für Studierende und Prüfer die Arbeitsaufträge und ein Zeitplan mit genauen Angaben zur den in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellten Prüfungsschritten.

3.3. Leistungsbewertungen durch die Prüfer

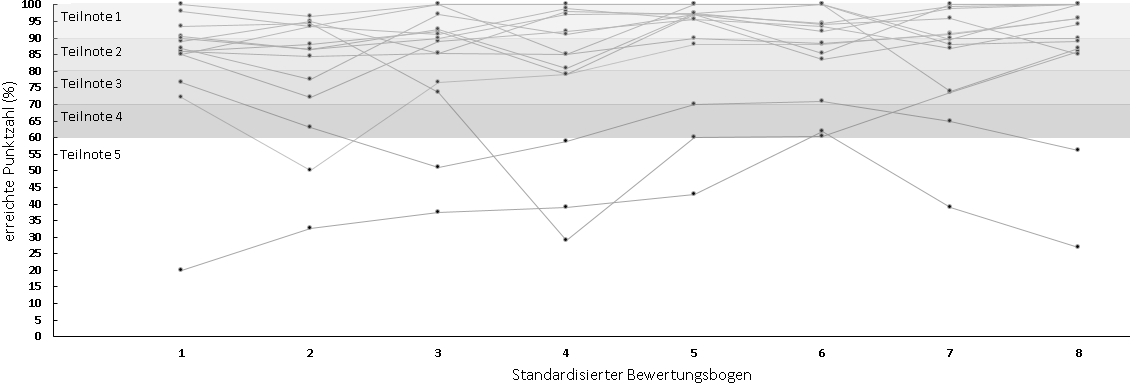

Alle Prüfer konnten die Leistungsbewertungen für jede Teilaufgabe vornehmen, beurteilten die Items in der Prüfungsnachbesprechung als relevant und die Ankerkriterien zu den Items als hilfreich. Die 14 teilnehmenden Studierenden erreichten Gesamtnoten von „sehr gut“ (6x), „gut“ (4x), „befriedigend“ (2x), „ausreichend“ (1x) bis „nicht ausreichend“ (1x). Abbildung 1 [Abb. 1] verdeutlicht das Ergebnisspektrum der von den einzelnen Prüflingen pro Prüfungsschritt erreichten Teilnoten, das von 20% bis 100% der erreichbaren Punkte reichte. In der Nachbesprechung äußerten die Prüfer den Wunsch nach einer ausführlichen Prüferschulung mit Bereitstellung von Schulungsmaterialien, um mehr Sicherheit bei der Bewertung der Studierendenleistungen zu gewinnen. Die Medizinischen Fachangestellten bewerteten die interprofessionelle Übergabe der Studierenden mit ähnlichen Ergebnissen wie die ärztlichen Prüfer.

Abbildung 1: Anhand standardisierter Bewertungsbögen ermittelte Teilnoten und zugehörige Prozentränge der einzelnen Prüflinge (mit Linien verbunden) in den Prüfungsteilschritten Anamnese (1), körperliche Untersuchung (2), intraprofessionelle Übergabe (3), wissenschaftliche Fragestellung (4), Vorschlag zum Versorgungsmanagement (5), interprofessionelle Übergabe (6), evidenzbasierter Patientenbericht (7) und laienverständlicher Bericht (8).

3.4. Auswirkung der Prüfungsdurchführung auf den Praxisbetrieb am Prüfungstag und räumliche Anforderungen an die Prüfpraxis

Für die ärztlichen Prüfer betrug die reine Prüfzeit pro Studierendem 2,25 Stunden. Die Prüfung des zweiten Studierenden begann 75 Minuten nach Prüfungsbeginn des ersten Studierenden. Die ärztlichen Prüfer prüften beide Studierende im Wechsel. Mit einer Pause von 30 min für die Prüfungsteilnehmer ergab sich für die Prüfer eine Gesamtdauer der Prüfung von ca. sieben Stunden und 10 Minuten. Für den Hauptprüfer entfiel damit in diesem Zeitraum weitestgehend die sonstige Praxistätigkeit. Die Hauptprüfer erklärten sich – unter Voraussetzung eines angemessenen Honorars für ihre Prüfertätigkeit – bereit, ca. zweimal pro Jahr als Prüfer in ihrer Praxis tätig zu werden.

Für die Prüfung wurden mehrere Praxisräume benötigt. Die Durchführung der Anamnese und Demonstration einer umfassenden körperlichen Untersuchung des Patienten erfolgte unter Aufsicht von Haupt- und Co-Prüfer in einem Behandlungsraum. Die Ergebnisse der nachfolgenden Prüfungsabschnitte wurden den Prüfern ebenfalls in diesem Raum präsentiert. Darüber hinaus wurde für jeden Studierenden ein Raum mit PC mit Internet-Zugang benötigt, um die wissenschaftliche Fragestellung (Schritt 4) zu bearbeiten und einen Plan zum sektorübergreifenden Versorgungsmanagement (Schritt 5) sowie die schriftlichen Berichte (Schritte 7 und 8) zu erstellen.

3.5. Reflexionen der teilnehmenden Patienten zum Prüfungsablauf und Prüfungsort

Der Prüfungsablauf wurde von den Patienten als „sehr geordnet, sehr gut strukturiert“ (Patient 7 [P7]) wahrgenommen. Gleichzeitig widerspiegelte sich in ihren Aussagen auch das Leistungsniveau der jeweiligen Studierenden in der Interaktion mit dem Patienten. So äußerte ein Patient sich sehr zufrieden hinsichtlich der Untersuchung: „So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, dass sie mich untersucht von oben bis unten“ [P3], während ein anderer zum Gesprächsverlauf kritisch beschrieb: „Na ja es war halt eben dieses Fließende … nicht dagewesen“ [P2]. Die interviewten Patienten nahmen außerordentlich positiv wahr, dass die Pilotprüfung in ihrer Hausarztpraxis und mit Beteiligung ihres Hausarztes stattfand. Die Vertrautheit mit dem Prüfungsort und der Umgebung sowie das vorbestehende Vertrauensverhältnis zu ihrem behandelnden Hausarzt gab den Patienten Sicherheit, an der Pilotprüfung teilzunehmen und sich dieser zumeist neuen Rolle als Prüfungspatient zu öffnen. So äußerten sie: „Das war ja eine Praxis, die ich kannte. Und das fand ich gut. Ja, das war für mich gar nicht befremdlich“ [P7] und „Der Ort … ist mir bekannt und das ist beruhigend. Dass man sagt, man kommt hierher und kennt sich schon in der näheren Umgebung aus. Das ist schon wichtig …“ [P13].

3.6. Quantitative Aufwandsabschätzung auf nationaler Ebene

Zur Aufwandsabschätzung auf nationaler Ebene gehen wir von der Bereitschaft der Prüfenden aus, an Prüferschulungen teilzunehmen und zwei angemessen honorierte Prüfungen pro Jahr durchzuführen. Dies bedeutet bei ca. 10.000 Absolventen pro Jahr [14] einen Bedarf von insgesamt 2500 Prüfpraxen in Deutschland, in denen jährlich insgesamt 5000 Prüfungen mit einer Prüfungsdauer von jeweils ca. sieben Stunden durchgeführt werden. Für jede Hochschule ist somit das Vorhandensein von 25 Prüfpraxen pro einhundert Absolventen und Personal zur Koordination der Prüfpraxen Voraussetzung für die Umsetzbarkeit des neuen Prüfungsformates.

4. Diskussion

Mit dieser Machbarkeitsstudie in allgemeinmedizinischen PJ-Lehrpraxen an mehreren universitären Standorten konnte exemplarisch gezeigt werden, dass die neue mündlich-praktische Prüfung mit ambulanten Patienten grundsätzlich erfolgreich durchführbar ist. Alle Prüfungsschritte waren von den teilnehmenden Studierenden inhaltlich und innerhalb des vorgegeben zeitlichen und organisatorischen Rahmens umsetzbar. Die Studierenden schätzten die Aufgaben überwiegend als erfüllbar ein. Insbesondere Kompetenzen zur Gesprächsführung, Durchführung der körperlichen Untersuchung und Erstellung eines Behandlungsplanes seien im Studium ausführlich vermittelt worden. Wissenschaftliche und interprofessionelle Kompetenzen wie auch die Fertigkeiten zur Formulierung ärztlicher Berichte könnten nach Einschätzung der teilnehmenden Studierenden im Studium noch besser vermittelt werden. Die Prüfer konnten die erbrachten Prüfungsleistungen anhand standardisierter Bewertungsbögen einschätzen und Vorschläge in finale Anpassungen der Prüfung einbringen. Die teilnehmenden Patienten wertschätzten den Prüfungsablauf und erhielten Einblick in den Ausbildungsstand und die Kompetenzen der geprüften Studierenden.

Soweit aus der internationalen Literatur zu eruieren, sind bisher erst in wenigen Ländern vergleichbare Prüfungen mit realen Patienten in einem hausärztlichen Setting etabliert, so beispielsweise in der medizinischen Hochschule in Leicester in Großbritannien [15] und bereits seit den Neunziger Jahren Allgemeinmedizin als eines der Hauptprüfungsfächer in Norwegen [16]. So wurde in der Universität Tromso seit 2004 eine zweistündige Prüfung mit allgemeinmedizinischen Patienten in der Hausarztpraxis durchgeführt und über drei Jahre evaluiert [17]. Auch hier wurden Studierende von einem hausärztlichen und einem klinisch tätigen Prüfer während einer Patientenkonsultation und in einem nachfolgenden Prüfungsgespräch geprüft. Diese Prüfung enthielt ebenfalls die Teilschritte Anamnese, Untersuchung, wissenschaftliche Fragestellung und Planung einer umfassenden gesundheitlichen Versorgung, jedoch nicht die interprofessionelle Übergabe und die Erstellung von Berichten.

Das neue Prüfungsformat des IMPP stellt in Deutschland eine kompetenzorientierte Weiterentwicklung der derzeit im medizinischen Abschlussexamen noch etablierten mündlich-praktischen Prüfung am Patientenbett dar [https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/BJNR240500002.html] .Es greift das Konzept der arbeitsplatzbasierten Überprüfung anvertraubarer professioneller Tätigkeiten einschließlich der interprofessionellen Kommunikation und der Formulierung von ärztlichen wie auch patientenverständlichen Berichten auf [6], [18], [19] und ermöglicht mit seiner Durchführung in der allgemeinmedizinischen Praxis ein hohes Maß an Praxisnähe und darüber hinaus einen interdisziplinären Austausch zwischen hausärztlichen und klinisch tätigen Prüfern. Die allgemeinmedizinischen Institute der medizinischen Fakultäten in Deutschland kooperieren für die Durchführung des PJ bereits mit zahlreichen Lehrpraxen. Zur Gewinnung und Akkreditierung weiterer Lehr- und neuer Prüfpraxen können vorhandene Konzepte und Erfahrungen aus Modellprojekten genutzt werden [20], [21].

Die mündlich-praktischen Pilotprüfungen wurden mit ambulanten Patienten in der Weise durchgeführt, wie sie später in realen Prüfungen stattfinden sollen. Im Unterschied zur zukünftigen medizinischen Abschlussprüfung befanden sich die Studierenden jedoch noch im PJ, hatten ihr Studium nach den Vorgaben der derzeit gültigen ÄApprO und nur teilweise das PJ-Wahlfach Allgemeinmedizin absolviert, wurden in zum Teil durch das PJ vertrauten Praxen geprüft und hatten sich nicht gezielt auf diese Prüfung vorbereitet.

Die Umsetzung der neuen Abschlussprüfung setzt voraus, dass die im Masterplan 2020 beabsichtige Neustrukturierung des Medizinstudiums mit kompetenzorientierter Ausbildung, longitudinalen Curricula für Kommunikation und Allgemeinmedizin, stärkerer Vermittlung von interprofessionellen und Wissenschaftskompetenzen und einem ambulanten Pflichtquartal umgesetzt wird [7]. Den Studierenden soll darüber hinaus ermöglicht werden, im Rahmen ihres PJ arbeitsplatzbasiertes formatives Feedback zu ihrem aktuellen Leistungsstand zu erhalten. Hierfür geben die standardisierten Bewertungsbögen der Pilotprüfungen konkrete Vorschläge zur Strukturierung eines solchen Feedbacks vor. Formatives Feedback kann dabei zu jedem einzelnen der acht Prüfungsschritte erteilt werden. Mit ca. zehn min Zeitbedarf für ein Feedback zu den einzelnen Teilaufgaben der Gesamtprüfung ist eine Integration des formativen Feedbacks in die PJ-Lehre möglich.

In den Pilotprüfungen übernahm die Studienleiterin die Einweisung in den Prüfungsablauf und das Vorgehen zur Bewertung der Prüfungsleistungen. Die Implementierung über die Pilotphase hinaus erfordert Prüferschulungen, die Bereitstellung von Materialien für die Schulungen und die Dokumentation der Prüfungsleistungen sowie eine angemessene Aufwandentschädigung der Prüfenden pro Prüfungstag.

In der Pilotstudie fanden sich in den allgemeinmedizinischen Lehrpraxen Patienten, die mit hoher Motivation an der Prüfung teilnahmen und den Studierenden damit ermöglichten, ihr Wissen und ihre Fertigkeiten anzuwenden und den Prüfern zu demonstrieren. Aus den Erfahrungen der Pilotprüfungen können für zukünftige Prüfpraxen Empfehlungen entwickelt werden, welche Patienten für die Prüfung geeignet sind, und Materialien zur Information interessierter Patienten erstellt werden. Darüber hinaus müssen Datenschutzanforderungen [22] und weitere rechtliche Aspekte wie der Versicherungsschutz der zu prüfenden Studierenden und der teilnehmenden Patienten beachtet werden.

5. Schlussfolgerungen

Die neu konzipierte mündlich-praktische Prüfung mit ambulanten Patienten konnte im Rahmen einer Pilotstudie erfolgreich durchgeführt werden. Insgesamt stellt das neue Prüfungskonzept zwar eine Herausforderung für alle Beteiligten dar, angesichts eines Vorlaufs von mehreren Jahren ab Inkrafttreten der neuen ÄApprO besteht aber die Möglichkeit, die erforderlichen Strukturen und Organisations- sowie Prüferkompetenzen aufzubauen. Zur Prüferqualifikation entwickelt das IMPP ein Schulungskonzept. Bewertungsbögen existieren bereits in fortgeschrittenen Pilotversionen, die weiter adaptiert werden und in weiteren Pilotuntersuchungen auf ihre Validität und Reliabilität getestet werden können. Die neue Abschlussprüfung ermöglicht, die im Masterplan skizzierte Vision einer sowohl praxisnäheren als auch wissenschaftlicheren und patientenorientierten Ausbildung Medizinstudierender in der Abschlussprüfung abzubilden und diese lebensnah und fair zu gestalten.

Anmerkungen

Geschlechtergerechte Sprache

Wir verwenden vorwiegend die männliche Form für Personen, jedoch sind immer alle Geschlechter gleichberechtigt gemeint.

Ethikvotum

Es liegen für die Studie positive Voten folgender Ethikkommissionen vor: Universitätsmedizin Göttingen (26/1/20), Ärztekammer Niedersachsen (027/2020), Ärztekammer Westfalen-Lippe (2020-136-b-S), Philipps Universität Marburg (35/20). Die Studie wurde im Deutschen Register Klinischer Studien unter der Nummer 00020565 registriert.

Danksagung

Die Autoren bedanken sich bei den an der Studie beteiligten Patientinnen und Patienten, den niedergelassenen PJ-Lehrärztinnen und -ärzten Frau Dr. U. Annweiler (Waake), Frau Dr. R. Beverungen (Höxter), Herr M. Eckert (Herzberg), Frau Dr. A. Hähnel (Göttingen), Herr Dr. W. Keske (Göttingen), Herr Dr. D. Ladwig (Homberg), Herr Dr. M. Lang (Göttingen), Herr Dr. M. Schünemann (Nörten-Hardenberg) und Frau Dr. K. Wetzel (Göttingen), den Kollegen Herr U. Scherer, Herr PD Dr. C. Brünahl und Herr Prof. Dr. A. Oksche des IMPP, den Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer sowie den Kolleginnen und Kollegen der Universitätsmedizin Göttingen für ihre Mitarbeit und ihre Anregungen zur Weiterentwicklung der Prüfung.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Grobe T, Steinmann S, Szecsenyi J. BARMER Arztreport 2018: Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse. Wuppertal: Barmer; 2018. Zugänglich unter/available from: https://www.barmer.de/blob/144368/08f7b513fdb6f06703c6e9765ee9375f/data/dl-barmer-arztreport-2018.pdf[2] Green LA, Fryer GE, Yawn BP, Lanier D, Dovey SM. The ecology of medical care revisited. N Engl J Med. 2001;344(26):2021-2025. DOI: 10.1056/NEJM200106283442611

[3] OECD. Realising the Potential of Primary Health Care. Paris: OECD; 2020. Zugänglich unter/available from: https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/a92adee4-en

[4] Frenk J, Chen L, Bhutta ZA, Cohen J, Crisp N, Evans T, Fineberg H, Garcia P, Ke Y, Kelly P, Kistnasamy B, Meleis A, Naylor D, Pablos-Mendez A, Reddy S, Scrimshaw S, Sepulveda J, Serwadda D, Zurayk H. Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. Lancet. 2010;376(9756):1923-1958. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61854-5

[5] Tekian A, Hodges BD, Roberts TE, Schuwirth L, Norcini J. Assessing competencies using milestones along the way. Med Teach. 2015;37(4):399-402. DOI: 10.3109/0142159X.2014.993954

[6] Carraccio C, Englander R, Gilhooly J, Mink R, Hofkosh D, Barone MA, Holmboe ES. Building a Framework of Entrustable Professional Activities, Supported by Competencies and Milestones, to Bridge the Educational Continuum. Acad Med. 2017; 92(3):324-330. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001141

[7] Bundesministerium für Bildung und Forschung. Masterplan Medizin 2020. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung; 2017. Zugänglich unter/available from: https://www.bmbf.de/files/2017-03-31_Masterplan%20Beschlusstext.pdf

[8] Jünger J. Kompetenzorientiert prüfen im Staatsexamen Medizin. Bundesgesundheitsbl Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz. 2018;61(2):171-177. DOI: 10.1007/s00103-017-2668-9

[9] Huber-Lang M, Palmer A, Grab C, Boeckers A, Boeckers TM, Oechsner W. Visions and reality: the idea of competence-oriented assessment for German medical students is not yet realised in licensing examinations. GMS J Med Educ. 2017;34(2):Doc25. DOI: 10.3205/zma001102

[10] Bundesärztekammer. Synopse Approbationsordnung für Ärzte (ÄApprO) aktuelle Fassung - Arbeitsentwurf: Stellungnahme der Bundesärztekammer. Berlin: Bundesärztekammer; 2020. Zugänglich unter/available from: https://www.bundesaerztekammer.de/fileadmin/user_upload/downloads/pdf-Ordner/Stellungnahmen/AEApprO_Arbeitsentwurf_SN-BAEK_Synopse_final_24012020.pdf

[11] Selgert L, Bender B, Gornostayeva M, Samigullin A, Lux R, Hinding B, Schlasius-Ratter U, Hendelmaier M, Mihaljevic A, Wienand S, Schneidewind S, Bintaro P, Jonietz A, Brühnahl C, Jünger J. Weiterentwicklung des medizinischen Staatsexamens in Deutschland: Prüfung an der Patientin und am Patienten. In: Gemeinsame Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA), des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung der Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ) und der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Lehre (CAL). Frankfurt am Main, 25.-28.09.2019. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2019. DocP-05-03. DOI: 10.3205/19gma287

[12] Sackett DL, Straus SE, Richardson WS, Rosenberg W, Haynes RB. Evidence-based medicine: How to practice and teach EBM. 2nd edition. Philadelphia: Elsevier Churchill Livingstone; 2000.

[13] Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken. 12. überarb. Aufl. Weinheim: Beltz; 2015.

[14] IMPP. Ergebnisse der Ärztlichen Prüfung Herbst 2019. Mainz: IMPP; 2020. Zugänglich unter/available from: https://www.impp.de/informationen/berichte/ergebnisberichte/medizin.html

[15] Lazarus PA. Patients' experiences and perceptions of medical student candidates sitting a finals examination. Med Teach. 2007;29(5):478-483. DOI: 10.1080/01421590701509621

[16] Berg E, Melbye H, Prydz P, Holtedahl KA, Aaraas IJ, Anvik T, Bentzen N. Eksamen i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø [Examination in general practice at the University in Tromso]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2005;125(16):2221-2223.

[17] Aaraas IJ, Holtedahl K, Anvik T, Bentzen N, Berg E, Fleten N, Hasvold T, Medbo A, Prydz P. Examination of final-year medical students in general practice. Scand J Prim Health Care. 2007;25(4):198-201. DOI: 10.1080/02813430701535660

[18] Michaud PA, Jucker-Kupper P, The Profiles Working G. The "Profiles" document: a modern revision of the objectives of undergraduate medical studies in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2016;146:w14270. DOI: 10.4414/smw.2016.14270

[19] Berberat PO, Rotthoff T, Baerwald C, Ehrhardt M, Huenges B, Johannink J, Narciss E, Obertacke U, Peters H, Kadmon M. Entrustable Professional Activities in final year undergraduate medical training - advancement of the final year training logbook in Germany. GMS J Med Educ. 2019;36(6):Doc70. DOI: 10.3205/zma001278

[20] Böhme K, Streitlein-Böhme I, Baum E, Vollmar HC, Gulich M, Ehrhardt M, FEhr F, Huenges B, Woestmann B, Jendyk R. Didactic qualification of teaching staff in primary care medicine - a position paper of the Primary Care Committee of the Society for Medical Education. GMS J Med Educ. 2020;37(5):Doc53. DOI: 10.3205/zma001346

[21] Demmer I, Borgmann S, Kleinert E, Lohne A, Hummers E, Schlegelmilch F. Praktisches Jahr in einer Hausarztpraxis in Südniedersachsen - das Projekt medPJ+. In: 53. Kongress für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Erlangen, 12.-14.09.2019. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2019. DocV14-03. DOI: 10.3205/19degam020

[22] Demmer I, Schlegelmilch F, Hummers E. Umsetzung der Datenschutzanforderungen in der allgemeinmedizinischen Lehre. Z Allg Med. 2019;95(1):37-41.