[Das Rollenraum-Modell im OSCE: Mehr Klarheit für SP, PrüferInnen und Studierende]

Ulrich Pleines Dantas Seixas 1Thomas Speier 1

Lilian Künzler 1

1 Universität Basel, Medizinisches Studiendekanat, Basel, Schweiz

Zusammenfassung

Zielsetzung: Simulationspersonen spielen bei OSCE-Prüfungen (Objectiv Standardized Clinical Examination) eine tragende Rolle. Führt das Verständnis der eigenen Rolle oder Aufgabe der an einem OSCE beteiligten ProtagonistInnen zu mehr Klarheit?

Methodik: Aus der Mischung der beruflichen Herkunft und Qualifikationen des TrainerInnenteams war es möglich, medizinisches, schauspielerisches und didaktisches Wissen zu bündeln. Ausgehend von diesem Hintergrund wurden die einzelnen Rollenverständnisse aus ihrer jeweiligen Sicht betrachtet.

Ergebnis: Das Ergebnis ist das von den AutorInnen so genannte Rollenraum-Modell, welches zum Austausch und diskutieren anregen soll. Es macht die Beziehungen zwischen Simulationspersonen, PrüferInnen und KandidatInnen sichtbar. Im Verlauf der Entwicklung des Modells zeigte sich die Präferenz des Begriffs Glaubhaftigkeit anstelle von Authentizität.

Schlussfolgerung: Das Rollenraum-Modell hilft dabei, die Positionen zu klären und gibt Sicherheit in der jeweiligen Rolle.

Schlüsselwörter

OSCE, Simulationsperson, Prüfer*in, Kandidat*in, Rollenverständnis, Rollenraum-Modell, Authentizität, Glaubhaftigkeit, Sicherheit

Einleitung

Im Rahmen der praktischen Arbeit mit den Simulationspersonen (im Weiteren: SP) entstand bei uns TrainerInnen das Bedürfnis, mehr Klarheit über die Positionen und Rollen der an einer OSCE-Prüfung aktiv Beteiligten zu erhalten und wie sie miteinander in Beziehung stehen. Das Ergebnis unserer Beobachtungen und Überlegungen ist das hier vorgestellte, aus der Praxis abgeleitete Rollenraum-Modell.

Bühne frei

Es zeigten sich bei der Arbeit mit den SP zwei Hauptprobleme. Zum einen beobachteten wir während der OSCE, dass in manchen Fällen die Vergleichbarkeit der Darstellung derselben Rolle grenzwertig geriet, zum anderen erschien das Rollenspiel teilweise mehr wie eine Imitation einer Figur als eine glaubhafte Interpretation.

Der erste, intuitive [1] Schritt zur Veränderung war, in unserem Bewusstsein die SP aus dem Zentrum der Betrachtung zu nehmen ([2] S. 8f) und stattdessen die KandidatInnen dorthin zu platzieren, denn um diese geht es ja schliesslich in einem OSCE.

Der nächste Schritt bestand darin, die so für die Kandidat*innen als Hauptdarsteller*innen bereitete Bühne [3] mit gut geschulten Nebendarsteller*innen, den SP, auszustatten, damit jene die Gelegenheit erhalten, unter bestmöglichen Bedingungen ihr Können zu zeigen.

Den Prüfer*innen schliesslich wiesen wir die besten Zuschauerplätze zu, von denen sie je nach Bedarf von der Bühne aus einbezogen werden können oder aktiv in das Geschehen eingreifen (Informationsraum).

Kontakt zwischen SP und Kandidat*innen

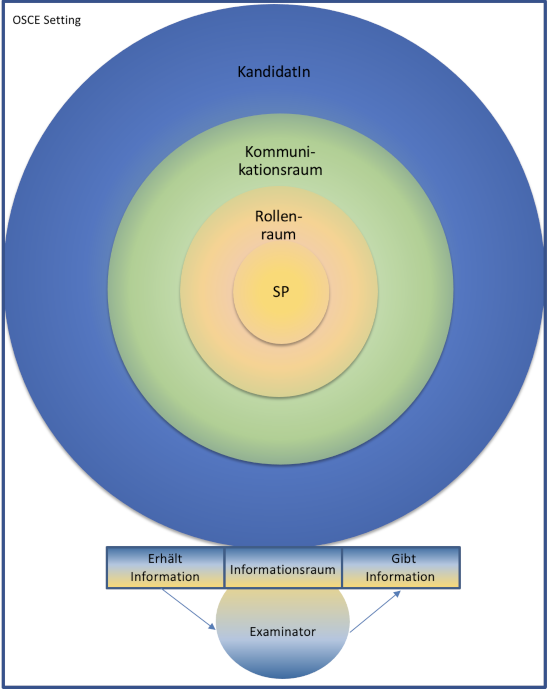

Die SP bewegen sich gemäss ihres Rollenskripts in einem Feld, das wir Rollenraum genannt haben. Die Kandidat*innen bewegen sich in ihrer Prüfungswirklichkeit und befinden sich gleichzeitig in einem Rollenspiel. Der Kontakt zwischen Rollenraum und den Kandidat*innen entsteht durch einen Kommunikationsraum. Solange die Kandidat*innen mit der SP kommunizieren, also in Kontakt sind, hat die SP immer die Möglichkeit, sich rollen- bzw. prüfungskonform zu verhalten. Der Kommunikationsraum fungiert als Bindeglied zwischen der darzustellenden Rolle und den Kandidat*innen. Nach aussen begrenzt wird die Form des Modells von den jeweils gegebenen OSCE-Strukturen (in der Abbildung 1 [Abb. 1], mit OSCE Setting bezeichnet).

Die SP dürfen sich innerhalb der Grenzen der standardisierten Rolle frei bewegen. Die Grenzen werden durch die Angaben im Rollenskript definiert. Im Training werden die SP, unter Anwendung von Techniken aus dem Schauspielbereich, gezielt an diese Grenzen geführt, um die Limitation kennen zu lernen.

Kontakt zwischen Kandidat*innen und Prüfer*innen

Von den Prüfer*innen wird in einem OSCE erwartet, dass sie sich mit Interventionen sehr zurückhalten. Dies wird vom System des OSCE so vorgegeben, denn es ist ein standardisiertes Prüfverfahren. Mit jedem Kontakt zu den Kandidat*innen besteht die Gefahr eines mündlichen Eingriffs und damit der Subjektivierung. Im Rollenraum-Modell sind deswegen die Prüfer*innen (in der Abbildung 1 [Abb. 1]: Examinator) ausserhalb angesiedelt. Je nach Fall haben sie aber die Möglichkeit oder die Pflicht, entweder Informationen (z. B. Untersuchungsbefunde, Laborresultate) an die KandidatInnen zu geben oder von diesen Mitteilungen (z.B. Verdachtsdiagnosen, weitere Untersuchungsschritte) zu empfangen.

Kontakt zwischen SP und Prüfer*innen

Die SP und die Prüfer*innen sollten sich so wenig wie möglich beeinflussen. Um dies bereits bildlich zu verunmöglichen, haben sie im Rollenraum-Modell keinen Berührungspunkt. Da sie aber eine lange Zeit gemeinsam im Prüfungsraum verbringen, entwickelt sich natürlicherweise eine Interaktion. Diese darf sich jedoch nicht auf das Prüfungsergebnis auswirken. In einem formativen Setting, also dem Einsatz von SP in der Lehre und nicht in der Prüfung, gilt letzteres nur eingeschränkt. Aber auch hier sollten alle Beurteilenden unabhängig voneinander zu ihrer Einschätzung kommen, jeweils aus ihrer Perspektive.

Genau hinsehen

Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man meinen, dass die SP im Mittelpunkt steht. Dieser Schein trügt, denn bei genauer Betrachtung wird schnell klar, dass den grössten Raum des Modells die Kandidat*innen einnehmen. Die Kandidat*innen bewegen sich im Bewusstsein der Prüfungssituation. Das System OSCE impliziert, dass die Kandidat*innen die Prüfer*innen von ihren Fähigkeiten überzeugen wollen. Sie geben also für die Prüfer*innen eine Performance unter Mithilfe der SP.

Sein oder Schein?

Wir änderten den Anspruch in unseren Trainings so, dass nicht Authentizität, i.S. von Echtheit [http://www.zeno.org/Brockhaus-1911/A/Authentizit%C3%A4t?hl=authentizitat] der Patientenrolle das Ziel ist, sondern Glaubhaftigkeit [http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Glaubw%C3%BCrdigkeit?hl=glaubwurdigkeitt] der Vermittlung (=Plausibilität; etwas, was aus gutem Grund Glauben verdient) [http://www.zeno.org/Pierer-1857/A/Plausibel?hl=plausibilitat], ([4], S. 101). Einzig authentisch an der OSCE-Situation ist, dass sie eine Prüfungssituation ist, bei der eine gut ausgebildete Person in ihrer Rolle als ÄrztIn auf eine gut geschulte Person trifft, die einen beeinträchtigten (kranken) Menschen glaubwürdig darstellt.

In den Trainings mit Kliniker*innen war aufgefallen, dass diese häufig verschiedene Patienten-„Typen“ mit dem jeweiligen „Bild“ als möglich, akzeptabel fanden, also ihnen sozusagen als authentisch aus ihrem Klinikalltag bekannt. Das führte zu Verwirrung und Diskussionen unter den SP, wenn die Annahme bestand, dass es um die Darstellung eines bestimmten authentischen Patienten ginge. Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn es um die Glaubhaftigkeit geht, bei der in Ausdruck und Eigenempfinden unterschiedliche Menschen glaubwürdig einen erkrankten Menschen mit den gleichen Symptomen und dem gleichen Kommunikationsverhalten darstellen. Die SP als Rollenfigur erzählt ihre Geschichte derart glaubhaft, dass bei allen Beteiligten der Eindruck entsteht: ja, so könnte es sich abgespielt haben.

Schlussbemerkung

Das Rollenraum-Modell stellt die am OSCE beteiligten Personen in einer grundlegenden Systematik dar. Die bildhafte Strukturierung des OSCE-Settings weist den Protagonisten den jeweils gebührenden Platz zu. Durch das Verständnis und die Abgrenzung der eigenen Rolle, eingebettet in der jeweiligen Funktion, erhalten die Beteiligten Sicherheit betreffs ihrer Aufgabe, wodurch das Rollenverständnis klar wird.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Ermann M. Intuition - Die unbewusste Intelligenz. Psychotherapeut. 2013;58:136-142. DOI: 10.1007/s00278-013-0968-6[2] Wallace P. Coaching Standardized Patients for use in the assessment of clinical competence. New York: Springer Publishing Company; 2007. p.8f.

[3] Brook P. Der leere Raum. Berlin: Alexander Verlag GmbH; 1994.

[4] Peters T, Thrien C. Simulationspatienten. 1. Auflage. Berlin: Hogrefe Verlag; 2018. DOI: 10.1024/85756-000