[Anwendung von Macht unterschiedlicher Ausbilder in der Notfallsanitäterausbildung – Evaluation mittels eines validierten Fragebogens]

Melanie Misamer 1Markus Flentje 2

Alexander Stötefalke 3

Hendrik Eismann 2

1 Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Göttingen, Deutschland

2 Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin, Hannover, Deutschland

3 Johanniter-Akademie Bildungsinstitut Niedersachsen/Bremen, Hannover, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund: Die Tätigkeit im Rettungsdienst ist durch einen hohen Handlungsdruck gekennzeichnet. Der Umgang mit Auszubildenden ist eine Herausforderung. Es ist bekannt, dass in der Ausbildung Macht eingesetzt wird: Macht kann partizipativ und restriktiv eingesetzt werden. Wir haben in dieser Arbeit die Übertragbarkeit bestehender Skalen auf das Ausbildungssystem von Auszubildenden im Rettungsdienst untersucht. Wir haben folgende Hypothesen aufgestellt: ein restriktiver (a) und partizipativer (b) Machtgebrauch kann in der Notfallsanitäterausbildung nachgewiesen werden, (c) der Machtgebrauch von medizinischen Lehrkräften, die für das theoretische Lernen verantwortlich sind, und Praxisanleitern ist unterschiedlich und (d) der eingeschätzte partizipative und restriktive Machtgebrauch von Ausbildern korreliert negativ.

Methoden: In einer Querschnittsstudie nahmen 206 Auszubildende in Notfallsanitäterschulen an der Fragebogen-Erhebung teil. Der Fragebogen beinhaltet jeweils 35 machtbezogene Items in Bezug zu medizinischen Lehrkräften und Praxisanleitern. Es wurden Unterschiede in den Dimensionen der Machtanwendung überprüft. Die Effektgröße und die Korrelation zwischen den Machtdimensionen wurden berechnet.

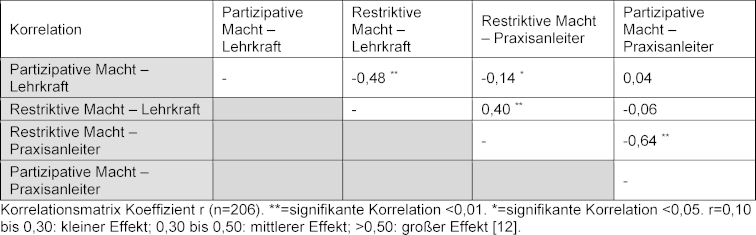

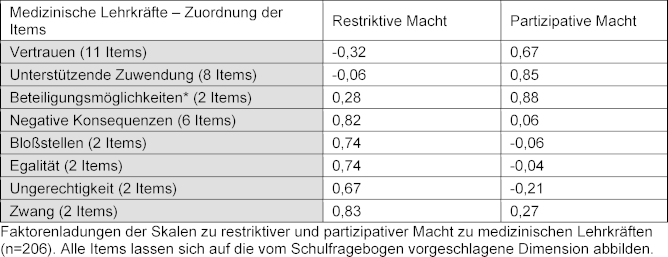

Ergebnisse: Die Reliabilität der Skalen lag – nachdem ein Item entfernt wurde – bei 0,92 (Praxisanleiter) und 0,89 (medizinische Lehrkräfte). In allen Subskalen lagen das Cronbachs Alpha höher als 0,68. Die Anwendung der partizipativen Macht unterscheidet sich (p<0,01) zwischen Praxisanleitern (Mittelwert 64,7; SD 20,3) und medizinischen Lehrkräften (Mittelwert 55,3; SD 17,8). Der partizipative und der restriktive Machtgebrauch korrelierten für medizinische Lehrkräfte signifikant negativ (r=-0,48; p<0,01).

Schlussfolgerungen: In den beiden Gruppen – medizinische Lehrkräfte und Praxisanleiter – war die Bewertung des partizipativen Machtgebrauchs größer als des restriktiven. Die Praxisanleiter setzten partizipative Macht etwas häufiger ein als die Lehrkräfte, was auf die Abhängigkeit vom Auszubildenden als Teammitglied zurückzuführen ist. Der Kontext der Skalen überschneidet sich teilweise mit anderen Beschreibungen wie Führung und Ausbilderqualität.

Schlüsselwörter

Rettungsdienst, Machtdimension, Praxisanleiter, medizinischer Ausbilder, Hochrisikoorganisation

Einleitung

Der Rettungsdienst arbeitet unter den Bedingungen der sogenannten High Responsibility Teams. Das Arbeitsumfeld ist durch komplexe und anspruchsvolle Arbeitszusammenhänge gekennzeichnet. Fehler führen zu schwerwiegenden Folgen wie z.B. Patientenschäden [1]. Erfolgsfaktoren für die Vermeidung von Unfällen im HRT beinhalten nicht-technische Fähigkeiten, wie Aufgabenmanagement, Entscheidungsfindung, Situationsbewusstsein und Teamarbeit [2].

Macht ist eine Grundlage für Führung und Teamarbeit. Die Anwendung von Macht hat einen direkten Einfluss auf das Management von Unfällen, und zwar umso mehr, wenn ein Auszubildender involviert ist. Schmalt und Heckhausen fassten die Definition von Macht wie folgt zusammen: „wenn jemand in der Lage ist, einen anderen zu veranlassen, etwas zu tun, was er sonst nicht tun würde“ [3].

Die Beziehung zwischen Auszubildendem und Ausbilder ist von Hierarchieunterschieden geprägt. Der Einsatz von Macht könnte einen Einfluss auf die Interaktion- fördernden Grundelemente „Gerechtigkeitserleben und Vertrauen“ haben ([4] S. 1). Daher hat der Einsatz von Macht einen direkten Einfluss auf Lerneffekte [5].

Machtanwendung in einer Ausbilder-Auszubildenden-Beziehung gegen die Interessen des Auszubilden und des Lernprozesses kann als restriktiv definiert werden. Beispiele für restriktive Machtanwendungen sind Bloßstellen, Tadel, körperliche oder sexuelle Übergriffe [6]. Negative Beziehungen zu Lehrern werden als sehr belastend empfunden [7]. Partizipative Machtanwendung findet statt, wenn sie im Interesse des Auszubildenden und des gesamten Prozesses (im Sinne einer „win-win“- Situation) eingesetzt wird. Dorst versteht diese Macht als Mittel, um andere zu befähigen, zu unterstützen und zu fördern [8]. „Wertschätzung zeigen“ und „eigene Fehler zugeben“ sind allgemein wichtige Prinzipien dieser Machtanwendung [7]. Ein Ausbilder kann Macht einsetzen, um Auszubildende zu loben, sie zu besseren Leistungen zu ermutigen und sie zu motivieren.

Der deutsche Rettungsdienst ist ein notarztbasiertes System. Die Rettungswagen sind mit einem Notfallsanitäter (NFS) und einem weiteren Mitarbeiter (Rettungssanitäter mit sechsmonatiger Ausbildung oder Notfallsanitäter in Ausbildung – zweites oder drittes Jahr von drei) besetzt und treffen sich mit dem Notarzt am Einsatzort.

NFS und Mitarbeiter müssen regelmäßig die Zeit bis zum Eintreffen des Notarztes mit invasiven medizinischen Maßnahmen überbrücken. Die Ausbildungsziele der Auszubildenden sind daher die Durchführung invasiver Maßnahmen (z.B. endotracheale Intubation und Beatmung) zur Gefahrenabwehr – oder die Versorgung von Patienten in standardisierten Notfallsituationen (z.B. Medikamentengabe bei hypertensiven Krisen) ohne Anwesenheit eines Notarztes. Der größte Teil der praktischen Ausbildung eines NFS findet in einer realen Notfallsituation statt und wird von einem auf die Ausbildung am Arbeitsplatz spezialisierten Notfallsanitäter (Praxisanleiter) beaufsichtigt [https://www.gesetze-im-internet.de/notsang/BJNR134810013.html]. Die theoretische Ausbildung findet in Rettungsschulen statt. Dort unterrichten medizinische Lehrkräfte in Vorlesungen, praktischen Übungen und Simulationsfällen. Diese Ausbilder haben einen Abschluss als Notfallsanitäter, sind aber oft nicht mehr aktiv in der Notfallrettung tätig.

Ziel der Studie war es, die Übertragbarkeit des Einsatzes von Macht von der Schule auf eine Rettungsdienstorganisation zu evaluieren. Die Ergebnisse können eine Grundlage für Interventionen zur Verbesserung des Zwischenfallmanagement und zur Steigerung der Lernqualität sein. Die Mechanismen der Macht sollten bereichsübergreifend sein [9].

Unsere Hypothesen waren:

- ein restriktiver Einsatz von Macht, wie er in anderen Bildungssettings nachgewiesen wurde, kann auch in der Rettungsdienstausbildung nachgewiesen werden,

- ein partizipatorischer Machtgebrauch, wie er in anderen Bildungssettings gezeigt wird, kann auch in der Rettungsdienstausbildung gezeigt werden,

- der Gebrauch von restriktiver und partizipativer Macht durch medizinische Lehrkräfte und Praxisanleiter unterschiedlich ist, und

- dass der bewertete partizipative und restriktive Einsatz von Macht durch Ausbilder negativ korreliert.

Material und Methoden

Studiendesign

Die Studie ist eine Querschnittsstudie mit Teilnehmern aus zwei Rettungsdienstschulen in Niedersachsen, Deutschland. Alle Teilnehmer befanden sich in der Ausbildung zum NFS. Die Autoren (MF oder HE) besuchten die Teilnehmer in der Schule und stellten die Ziele und den Ablauf der Studie dar. Den Teilnehmern wurde ein QR-Code (Quick Response) mit einem Link zur Online-Umfrage vorgelegt, so dass sie die Umfrage über einen Tablet-Computer oder ein Smartphone durchführen konnten. Die Umfrage bestand aus zwei Fragebögen - einem in Bezug auf die Lehrkräfte der Rettungsschule (Medizinpädagogen) und einem in Bezug auf die Praxisanleiter. Die Teilnahme war für alle Auszubildenden freiwillig. Entsprechend den Vorgaben der Ethikkommission wurde die Befragung anonymisiert. Die Daten wurden in einem Zeitraum von drei Monaten erhoben. Die Studie wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover geprüft und genehmigt (Nr. 7858_BO_K_2018).

Messungen

Der gesamte Fragebogen enthielt 70 leistungsbezogene Items (35 für medizinische Lehrkräfte und 35 identische Items für Praxisanleiter). Als demografische Daten wurden das Geschlecht und das aktuelle Jahr der Ausbildung erfasst. Der Fragebogen „MVU_S_rel“ („Macht, Vertrauen und Ungerechtigkeit für Schüler*innen aus relationaler Perspektive“) wurde ursprünglich für Schulen (Klasse fünf bis zehn) entwickelt und weist in diesem Umfeld zufriedenstellende Reliabilitäten auf [4]. Dieses Messinstrument ist eine faktorenanalytische Symbiose von Messinstrumenten aus der psychologischen Führungsforschung [10] und der Schulforschung [11]. Der Vorteil dieses Fragebogens ist, dass Macht differenzierter (partizipativ und restriktiv) analysiert werden kann.

Der Gebrauch von partizipativer Macht wurde durch die drei Skalen „Vertrauen“ (11 Items), „unterstützende Zuwendung“ (7 Items) und „Beteiligungsmöglichkeit“ (3 Items) dargestellt. Der Einsatz restriktiver Macht wurde durch die fünf Skalen „negative Konsequenzen“ (6 Items), „Bloßstellen“ (2 Items), „Egalität“ (2 Items), „Ungerechtigkeit“ (2 Items) und „Zwang“ (2 Items) dargestellt. Der gesamte Fragebogen ist im Anhang abgebildet. Der Fragebogen ist in deutscher Sprache und im deutschen Kulturkreis validiert. Die interne Konsistenz der Subskalen (Lehrer/Schüler) „Vertrauen“ (α=0,88/α=0,91), „unterstützende Zuwendung“ (α=0,92/α=0,91), „Beteiligungsmöglichkeit“ (α=0,63/α=0,79), „negative Konsequenzen“ (α=0,87/α=0,72), „Bloßstellen“ (α=0,79/α=0,81), „Egalität“ (α=0,89/α=0,82), „Ungerechtigkeit“ (α=0,88/α=0,73) und „Zwang“ (α=0,86/α=0,81) erwies sich als zufriedenstellend. Die Darstellung der englischen Version im Anhang dient dem Verständnis der Leser.

Der Fragebogen wurde in zwei Aspekten angepasst: die Teilnehmer hatten die Möglichkeit, die Items auf einer unipolaren Skala von 0 bis 100 mittels eines Schiebereglers zu bewerten. Dies ermöglicht eine höhere Validität und Reliabilität eines Tests [12], [13]. Die Teilnehmer konnten die hinterlegten Zahlen nicht sehen und bewegten den Schieberegler zwischen „trifft nicht zu“ (=0) und „trifft stark zu“ (=100). Die Formulierung der Items wurde im Kontext der medizinischen Ausbildung angepasst – anstelle des „Lehrers“ wurden die Begriffe „medizinische Lehrkräfte“ und „Praxisanleiter“ verwendet.

Datenanalyse

Die demographischen Umfragedaten wurden deskriptiv ausgewertet. Zur Reliabilitätsbewertung der Skalen wurde mit Cronbachs Alpha bestimmt. Da die Reliabilität der Skalen zufriedenstellend war, wurde keine Faktorenanalyse durchgeführt. Stattdessen wurde eine Faktorenanalyse 2. Ordnung durchgeführt und die Zuordnung der Items zu den partizipativen und restriktiven Machtdimensionen überprüft (Hypothese (a) und (b)). Die Bedingung für die Durchführbarkeit der Faktorenanalyse wurde durch den Kaiser-Meyer-Olkin-Test (KMO) und Bartlett-Test getestet. Zur Überprüfung der Hypothese (c) wurde ein t-Test für abhängige Stichproben nach Prüfung auf Normalverteilung mittels Kolmogorov-Smirnov-Tests durchgeführt. Für die Effektgröße wurde Cohens d ausgewertet. Pearson's Korrelationskoeffizient (PCC) wurde verwendet, um die Korrelation zwischen den Dimensionen der Leistungsanwendung zu messen, um Hypothese (d) zu testen. Alle statistischen Berechnungen wurden mit SPSS 24 (IBM Corporation, USA) durchgeführt.

Ergebnisse

Insgesamt wurde die Umfrage von 216 Teilnehmern ausgefüllt. Aufgrund unvollständiger Daten wurden 206 Fragebögen in die Auswertung einbezogen. Neunundsechzig (33,5%) Teilnehmende waren weiblich, 137 (66,5%) waren männlich. Das Alter variierte zwischen 18 und 36 Jahren (M=23,06; SD=3,72). Der Ausbildungsstand reichte vom ersten Jahr (41,3%) über das zweite (26,2%) bis zum dritten Jahr (32,5%) der NFS Ausbildung. Die Teilnehmer hatten Ausbildungsverträge (für ihre praktische Ausbildung) mit nicht-Regierungsorganisationen (83%), Landkreisen und Städten (7,8%) und Feuerwehren (2%).

Reliabilität der Skalen

Um Hypothese (a) und (b) zu testen, wurde Cronbachs Alpha berechnet. Durch die Streichung des Items „Auszubildende dürfen bei der Gestaltung von Räumen mitreden“ konnte das Cronbachs Alpha für Praxisanleiter und für medizinische Lehrkräfte verbessert werden. Alle Subskalen ergaben eine gute bis sehr gute Reliabilität. Die detaillierten Daten sind in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt.

Tabelle 1: Reliabilität der getesteten Skalen

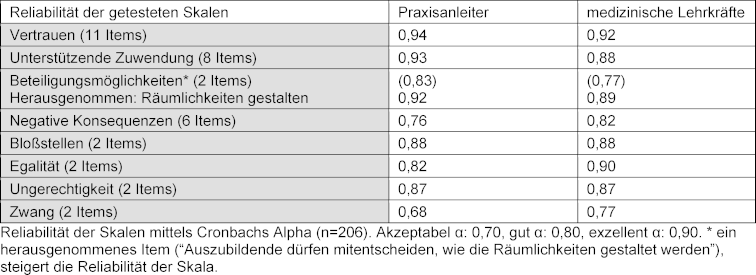

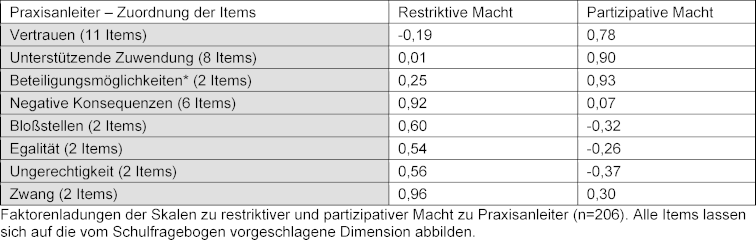

Die Faktorenanalysen 2. Ordnung wurden durchgeführt, um die Zuordnung der Subskalen zu den Dimensionen der Macht im Rettungsdienst- Kulturbereich zu überprüfen. Die Gütekennzeichen entsprechen den Anforderungen. Praxisanleiter: KMO: 0,85; Barlett: 0,00; medizinische Lehrkräfte: KMO: 0,81; Barlett: 0,00. Unter der Annahme eines Cut-Off-Wertes von 0,3 passen alle Items auf die vorgeschlagene Dimension der Leistung. Alle Daten sind in Tabelle 2 [Tab. 2] und Tabelle 3 [Tab. 3] dargestellt.

Tabelle 2: Praxisanleiter – Zuordnung der Items

Tabelle 3: Medizinische Lehrkräfte – Zuordnung der Items

Unterschiede in der Machtanwendung zwischen Praxisanleitern und medizinischen Lehrkräften

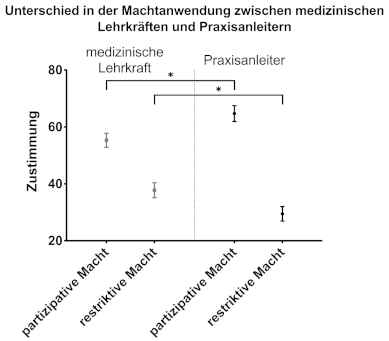

Hypothese (c) wurde mit einem t-Test für abhängige Stichproben überprüft. Alle Daten waren normalverteilt (Kolmogorov-Smirnov-Test). Die Anwendung partizipativer Macht beträgt 64,7 (SD 20,3) für Praxisanleiter bzw. 55,3 (SD 17,8) für medizinische Lehrkräfte (Bereich: 0-100). Die Anwendung restriktiver Macht liegt bei 29,5 (SD 18,5) für die Praxisanleiter und 37,8 (SD 19,1) für die medizinischen Lehrkräfte. Beide Unterschiede sind signifikant (p<.00). Die Daten sind in Abbildung 1 [Abb. 1] dargestellt.

Abbildung 1: Gemessener Unterschied in der Machtanwendung (n=206). Einteilung der Zustimmung: 1=stimme stark nicht zu bis 100=stimme stark zu; *=signifikant p< 0,01. Cohens d: partizipative Macht (0,50) und restriktive Macht (0,43); Lehrkräfte: partizipative Macht: Mittelwert 55,3, SD 17,8, restriktive Macht: Mittelwert 37,8, SD 19,1, t(204)-5,09; Praxisanleiter: partizipative Macht: Mittelwert 64,7, SD 20,34, restriktive Macht: Mittelwert 29,5, SD 18,5, t(204) 5,7; Bereich:0-100. SD: Standardabweichung.

Korrelation

Die Korrelation der partizipativen und der restriktiven Dimension der Machtanwendung wurde mittels Pearson's Korrelationskoeffizient ermittelt. Die partizipatorische und die restriktive Machtanwendung korrelierten für medizinische Lehrkräfte signifikant negativ (r=-0,48; p<0,01). Die Effektgröße ist mittel [14]. Die Korrelation zwischen den Dimensionen der Praxisanleiter war ebenfalls signifikant negativ (r=-0,64; p<0,01). Der Wert der Korrelation ist groß (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]).

Diskussion

Anwendbarkeit der Skalen

Unsere erste Hypothese der Studie war es, die bestehenden Skalen zur Messung der Machtanwendung im Umfeld eines Rettungsdienstes im Kontext der theoretischen (medizinischer Lehrkräfte) und praktischen (Praxisanleiter) Ausbildung zu testen. Unsere Ergebnisse zeigen eine gute Reliabilität der Skalen. Die Items konnten mit der Dimension der Macht, wie sie im schulischen Fragebogen vorgeschlagen wurde, abgebildet werden. Die Beziehung zwischen Ausbilder und Auszubildendem scheint also unabhängig von der Umgebung zwischenmenschlichen Beziehungen zu folgen. In einer früheren Studiengruppe entwickelten wir ein Qualitätsmanagement-Tool mit Kompetenzen von Praxisanleitern [14]. Items wie „Unsere Praxisanleiter streiten weder mit uns noch demütigen sie uns vor dem Patienten“ und „Unsere Praxisanleiter sehen uns als vollwertige Teammitglieder und beziehen uns mit ein“ passen zu den Skalen „Bloßstellen“ und „Beteiligungsmöglichkeiten“ des Macht-Fragebogens [15]. Thurgur et. al. untersuchten die spezifische Situation der Ausbildung im Notfallumfeld [16] und fanden vergleichbare Items wie „positive Lehrerhaltung“, „behandelt Bewohner als Kollegen (Respekt)“. Der partizipative Einsatz von Macht erscheint also als eine Kernkompetenz, um einen guten Ausbilder im Gesundheitswesen darzustellen.

Machtanwendung wird im Gesundheitswesen meist im Kontext von Management verwendet [17]. Wir interpretieren Unterschiede in der Anwendung von Macht – wie Rang und Know-how – oft als Grundlage für Führung und Teamarbeit. Die Anwendung von Macht ist vergleichbar mit dem Item „Autorität und Durchsetzungsvermögen nutzen“ des Anesthetists’ Non-Technical Skills (ANTS) Rating Framework [18]. Das Training von nicht-technischen Fertigkeiten in so genannten CRM- Kursen (Crisis Resource Management) hat einen direkten Einfluss auf das Outcome der Patienten [19] und den Verbrauch von Ressourcen [20]. Die Anwendung von partizipativer oder restriktiver Macht hat nachfolgende Auswirkungen auf die Teamarbeit. Eine detaillierte Betrachtung von Macht kann Chancen bieten, den Kontext von Teamarbeit weiter zu untersuchen.

Nach unserem Wissen gibt es keine Forschungsergebnisse, die den Einsatz der Machtanwendung mit Lerneffekten von Auszubildenden in HRT korrelieren. Die Auszubildenden in unseren Zielgruppen befinden sich in anderen Alters- und Lebenssituationen als im schulischen Umfeld. Eine vollständige Analogie zum Schulbereich ist aufgrund der unterschiedlichen Alters- und Lebenssituation der Auszubildenden nicht gegeben. Dennoch kann die Hypothese des Machteinflusses formuliert werden: das Verhalten der Lehrkräfte beeinflusst das Lernen [21]. Interessant wären Untergruppenanalysen auf Seiten der Auszubildenden, um mögliche Einflüsse wie Schulgeschichte, Kultur, Alter und berufliche Vorbildung zu analysieren. Die von Srinivasan et al. vorgeschlagenen Kompetenzfelder beschreiben Begriffe wie „soziale und kommunikative Kompetenzen“ und „Rollenmodell und professionelles Verhalten“ [22] und überschneiden sich inhaltlich mit den Skalen unseres Macht-Fragebogens. Objektive Kriterien für den Lernerfolg müssten erarbeitet werden, da die Bestehensquote der Abschlussprüfung mit über 90% sehr hoch ist [23].

Unterschiede in der Machtanwendung

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Anwendung der partizipativen Kraft von Praxisanleitern signifikant höher ist als von medizinischen Lehrkräften. Obwohl wir nach Personengruppen gefragt haben, unterscheiden sich die Lehr- und Lernumgebungen zwischen Klassenzimmer und Rettungsdiensteinsatz. Tatsächlich bietet die Schulumgebung aufgrund des fehlenden Drucks der realen Patientenversorgung eine geregeltere Situation. Der theoretische Unterricht ist auch durch ein unterschiedliches Verhältnis von Auszubildenden und Lehrkräfte gekennzeichnet. Es wird selten Situationen mit einer Lehrkraft und nur einem Auszubildenden geben. Der Aufbau von persönlichen Beziehungen ist schwieriger.

Die Methode der Simulation wird in Rettungsdienstschulen häufig zum Erlernen von Abläufen in der Patientenversorgung eingesetzt. Ein Team von Auszubildenden muss etwas leisten, während andere Auszubildende und die Ausbilder das Szenario beobachten. Diese Situation und eine Nachbesprechung als deren Kernelement [24] bergen das Risiko von Schuldzuweisungen [25]. Der Aspekt „Bloßstellen“ ist ein Bestandteil des von uns verwendeten Fragebogens. Der häufigere Einsatz von simulationsbasiertem Training in Rettungsdienstschulen könnte erklären, warum die medizinischen Lehrkräfte als häufiger restriktiv eingestuft wurden. Eine Erhöhung der Kompetenzen in Debriefing-Techniken könnte möglicherweise die Machtanwendung verbessern. Soweit uns bekannt ist, gibt es keine Studien zur Korrelation von Machtanwendung und der Methode Simulation.

Die Arbeitsumgebung einer Rettungswache bietet viel mehr Potenzial. In der Bereitschaftszeit zwischen den Rettungseinsätzen können die Teams miteinander Zeit verbringen. Alltägliche Aktivitäten wie Kochen und Fernsehen werden gemeinsam durchgeführt.

Der Praxisanleiter ist zudem stärker auf den Lernerfolg und die Notfallkompetenzen des Auszubildenden angewiesen. Er muss ein mögliches Leistungsdefizit des Auszubildenden im Einsatz kompensieren und hat ein höheres Eigeninteresse an der praktischen Ausbildung. Daraus lässt sich aber noch nicht der positive unterstützende Einsatz von Macht ableiten.

Die Praxisanleiter sind gut im Teammanagement geschult, haben die Bedeutung der nicht-technischen Fertigkeiten verinnerlicht und wissen um die Bedingungen und die Bedeutung des „Speaking up“. „Speaking up“ ist definiert als absichtliches Äußern von arbeitsbezogenen Ideen, Informationen und Optionen und ist ein Erfolgsfaktor in der kritischen Patientenversorgung [26]. Starke Hierarchien verhindern ein erfolgreiches „Speaking up“ [27]. Nach unserer Interpretation führen der engere persönliche Kontakt, die gegenseitige Abhängigkeit und das Wissen um nicht-technische Fertigkeiten zu einer partizipativen Machtausübung der Praxisanleiter.

Korrelation

Wir fanden eine negative Korrelation von partizipativer und restriktiver Macht, sowohl für Praxisanleiter als auch für medizinische Lehrkräfte. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass Ausbilder ihr Verhalten eher nicht variieren, wie in anderen Untersuchungen gezeigt [28], [29]. Unsere Fragestellungen betrachtet die Machtanwendung jedoch nicht situationsabhängig. Die Notfallmedizin ist durch eine hohe Variabilität von Zeit- und Handlungsdruck gekennzeichnet. Dieser Effekt könnte bei den Praxisanleitern aufgrund ihrer Ausbildungstätigkeit in realen Notfallsituationen einen größeren Einfluss auf die situationsabhängige Machtanwendung haben. Weitere Untersuchungen mit dem Fokus auf diese Zusammenhänge wären interessant. Eine mögliche Fragestellung wäre, ob eine situative Machtanwendung durch Training veränderbar wäre ([4] S. 1). Hier könnte der Fragebogen als Evaluationsinstrument eingesetzt werden.

Limitationen

Die rettungsdienstliche Versorgung in Deutschland ist aufgrund der dezentralen Zuständigkeit durch die einzelnen Bundesländer sehr heterogen organisiert. Die Bedingungen für invasive Eingriffe bei kritischen Patienten werden von einem lokalen ärztlichen Leiter vorgegeben. Diese Heterogenität kann die Übertragbarkeit unserer Arbeit auf einzelne Rettungsdienste beeinflussen. Wir haben versucht, diesen Effekt zu reduzieren, indem wir zwei Rettungsdienstschulen einbezogen haben, die ihre Auszubildenden über das gesamte Bundesland Niedersachsen rekrutieren. Auch wenn die Skalen – entwickelt in einem schulischen Umfeld – eine gute Übertragbarkeit auf die Rettungsdienstausbildung erlauben, kann es sein, dass sie nicht das komplette Leistungsspektrum dieses Bereiches abbilden. Es könnte rettungsdienstspezifische Items geben, die wir mit unserer Methodik noch nicht darstellen konnten. Die Entwicklung von diesen Items erfordert eine Neuentwicklung z.B. durch qualitative Forschungsinterviews mit explorativen Faktorenanalysen. Es ist fraglich, ob es notfallmedizinische Items gibt oder Bereiche wie z. B. Notaufnahme, Rettungsdienst, Operationssäle und Kreißsäle einzeln betrachtet werden müssten.

Wir verstehen unsere Studie als einen Einstieg in die Forschung zur Machtanwendung in High Responsibility Organisationen, so dass wir unseren Ansatz im Einklang mit den Zielen der Studie sehen.

Schlussfolgerung

Durch einen Validierungsprozess konnten wir den Fragebogen zur Macht in seiner Anwendbarkeit auf die Ausbildungssituation im Rettungsdienst übertragen. Dieser Fragebogen stellt ein Novum für die Evaluation im deutschsprachigen Raum dar. Die Praxisanleiter setzen partizipative Techniken etwas häufiger ein als die Lehrkräfte. Als Gründe wurde der engere persönliche Kontakt, die gegenseitige Abhängigkeit und der Einfluss auf die eigene Arbeitsleistung interpretiert. Die Begrifflichkeit des Machtfragebogens überschneidet sich mit Begriffen aus dem Bereich der nicht-technischen Fähigkeiten mit Teamarbeit und Führung. Weitere Forschungen zur Machtanwendung in der Rettungsdienstausbildung bieten die Möglichkeit, den Zusammenhang von nicht-technischen Fertigkeiten in einer Ausbildungsumgebung und die Lernleistung von Auszubildenden besser zu verstehen.

Danksagung

Wir danken Frau Deniz Böhmelt herzlich für die Unterstützung bei der Datenerhebung im DRK Simulations- und Trainingszentrum in Hannover.

Erklärungen

Finanzierung

Die Studie wurde ausschließlich aus Abteilungsmitteln der Autoren finanziert.

Votum einer Ethikkommission

Die Studie wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Hochschule Hannover geprüft und genehmigt (Nr. 7858_BO_K_2018).

Verfügbarkeit von Daten und Materialien

Die in der aktuellen Studie verwendeten Datensätze und/ oder Analysen sind auf begründete Anfrage beim Autor erhältlich.

Autorenbeiträge

Die Autoren MM und MF haben zu gleichen Teilen zu dieser Arbeit beigetragen.

Alle aufgeführten Autoren haben ausreichend zum Projekt beigetragen (MM: Konzeption und Design der Studie, Datenerfassung, Datenanalyse und -interpretation, Entwurf des Manuskripts; MF: Konzeption und Design der Studie, Datenerfassung, Datenanalyse und -interpretation, Entwurf des Manuskripts; AS: Konzeption der Studie, Entwurf des Manuskripts; HE: Konzeption und Design der Studie, Datenanalyse und -interpretation, Entwurf des Manuskripts). Zu der Autorenschaft wurde entsprechend der Reihenfolge zugestimmt.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Hagemann V, Kluge A, Ritzmann S. High Responsibility Teams-Eine systematische Analyse von Teamarbeitskontexten für einen effektiven Kompetenzerwerb. J Psychol Alltagshandelns. 2011;4(1):22-42.[2] Reader T, Flin R, Lauche K, Cuthbertson BH. Non-technical skills in the intensive care unit. Br J Anaesth. 2006;96(5):551-559. DOI: 10.1093/bja/ael067

[3] Heckhausen H. Machtmotivation. In: Motivation und Handeln. Heidelberg: Springer-Verlag; 2010. p.211-236. DOI: 10.1007/978-3-642-12693-2_8

[4] Misamer M. Machtmittel in der Schule: eine empirische Untersuchung. 1st ed. Hellenburg: Jacobs Verlag; 2019.

[5] Mellin-Olsen J, Staender S, Whitaker DK, Smith AF. The Helsinki Declaration on Patient Safety in Anaesthesiology. Eur J Anaesthesiol. 2010;27(7):592-597. DOI: 10.1097/EJA.0b013e32833b1adf

[6] Varbelow D, Bull HD. Gewalt im Rahmen von Schüler_Lehrer Interaktion. In: Scheithauer H, Hayer T, Niebank K, editors. Problemverhalten und Gewalt im Jugendalter. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH; 2008. p.99-112.

[7] Schmitz E, Voreck P, Hermann K, Rutzinger E. Positives und negatives Lehrerverhalten aus Schülersicht. München: Technische Universität München; 2006. p.1-156.

[8] Dorst B. Paternalismus - Die verschleierte Macht. In: Buchheim P, Cierpka M, editors. Macht und Abhängigkeit. Berlin, Heidelberg: Springer; 2000. p.105-119. DOI: 10.1007/978-3-642-59782-4_7

[9] Misamer M. Power using and ethical principles in youth welfare. Soz Passag. 2018;10(2):231-244. DOI: 10.1007/s12592-018-0299-0

[10] Knoblach B, Oltmanns T, Hajnal I, Fink D. Macht in Unternehmen: Der vergessene Faktor. Wiesbaden: Gabler Verlag; 2011.

[11] Eder F, Mayr J. Linzer Fragebogen zum Schul- und Klassenklima für die 4.-8. Klassenstufe (LFSK 4-8): Handanweisung. Göttingen: Hogrefe Verlag; 2000.

[12] Bortz J, Döring N. Forschungsmethoden und Evaluation. Berlin, Heidelberg: Springer; 2002. DOI: 10.1007/978-3-662-07299-8

[13] Matell MS, Jacoby J. Is There an Optimal Number of Alternatives for Likert Scale Items? Study I: Reliability and Validity. Educ Psychol Measurement. 1971;31:657-674. DOI: 10.1177/001316447103100307

[14] Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences. London: Routledge; 2013. DOI: 10.4324/9780203771587

[15] Flentje M, Böhmelt D, Sieg L, Eismann H. Instructors for on-the-job training of advanced paramedics - definition of competencies and development of a quality management tool for a "High Responsibility Organization". GMS J Med Educ. 2019;36(1):Doc8. DOI: 10.3205/zma001216

[16] Thurgur L, Bandiera G, Lee S, Tiberius R. What do emergency medicine learners want from their teachers? A multicenter focus group analysis. Acad Emerg Med. 2005;12(9):856-861. DOI: 10.1197/j.aem.2005.04.022

[17] Isosaari U. Power in health care organizations: contemplations from the first-line management perspective. J Health Organ Manag. 2011;25(4):385-399. DOI: 10.1108/14777261111155029

[18] Flin R, Glavin R, Maran N, Patey R. Framework for Observing and Rating Anaesthetists ' Non-Technical Skills - Anaesthetists ' Non-Technical Skills ( ANTS ) System Handbook v1.0. Aberdeen: Univesity of Aberdeen; 2003. DOI: 10.1037/e576952012-027

[19] Haerkens M, Kox M, Lemson J, Houterman S, van der Hoeven JG, Pickkers P. Crew Resource Management in the Intensive Care Unit: a prospective 3-year cohort study. Acta Anaesthesiol Scand. 2015;59(10):1319-1329. DOI: 10.1111/aas.12573

[20] Moffatt-Bruce SD, Hefner JL, Mekhjian H, McAlearny JS, Latimer T, Ellison C, Scheck McAlerney A. What Is the Return on Investment for Implementation of a Crew Resource Management Program at an Academic Medical Center? Am J Med Qual. 2017;32(1):5-11. DOI: 10.1177/1062860615608938

[21] Hattie J. John Hatties's table of effect sizes. In: Petty G, editor. Evidence-Based Teaching A Pracitcal Approach. 2nd ed. Cheltenham: Nelson Thornes Ltd.; 2014. p.60-70.

[22] Srinivasan M, Li ST, Meyers FJ, Pratt DD, Collins JB, Braddock C, Skeff KM, West DC, Henderson M, Hales RE, Hilty DM. "Teaching as a Competency": competencies for medical educators. Acad Med. 2011;86(10):1211-1220. DOI: 10.1097/ACM.0b013e31822c5b9a

[23] Eismann H, Enke K, Scheinichen F, Böhmelt D, Flentje M. Evaluation of the German paramedic examination in lower Saxony. Notfall Rettungsmed. 2019;22:514-521. DOI: 10.1007/s10049-018-0564-y

[24] Fanning RM, Gaba DM. The Role of Debriefing in Simulation-Based Learning. Simul Healthc. 2007;2(2):115-125. DOI: 10.1097/SIH.0b013e3180315539

[25] Higham H, Baxendale B. To err is human: use of simulation to enhance training and patient safety in anaesthesia. Br J Anaesth. 2017;119(Supplement 1):i106-i114. DOI: 10.1093/bja/aex302

[26] Kolbe M, Grande B. "Speaking Up" statt tödlichem Schweigen im Krankenhaus: Die entscheidende Rolle der Gruppenprozesse und Organisationskultur. Z Angew. Organisationspsychol. 2016;47(4):299-311. DOI: 10.1007/s11612-016-0343-5

[27] Bould MD, Sutherland S, Sydor DT, Naik V, Friedman Z. La réticence des résidents à défier une hiérarchie négative en salle d'opération: une étude qualitative. Can J Anesth. 2015;62:576-586.. DOI: 10.1007/s12630-015-0364-5

[28] Tenbrunsel AE, Messick DM. Sanctioning Systems, Decision Frames, and Cooperation. Admin Sci Quart. 1999;44(4):684-707. DOI: 10.2307/2667052

[29] Das TK, Teng BS. Between Trust and Control: Developing Confidence in Partner Cooperation in Alliances. Acad Manage Rev. 1998;23(3):491-512. DOI: 10.2307/259291