[Einstellung von Medizinstudent*innen zum Training von Kommunikationsfähigkeiten: Eine Längsschnittstudie mit einer Kohorte]

Roger Ruiz-Moral 1,2Diana Monge Martin 3

Cristina Garcia de Leonardo 4

Sophia Denizon 5

Alvaro Cerro Pérez 6

Fernando Caballero Martínez 6

1 Universidad Francisco de Vitoria, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Departamento de Educación Médica, Madrid, Spanien

2 Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC), Córdoba, Spanien

3 Universidad Francisco de Vitoria, Facultad de Ciencias de la Salud, Medicina Familiar y Preventiva, Madrid, Spanien

4 Universidad Francisco de Vitoria, Facultad de Ciencias de la Salud, Neurofisiólogo, Madrid, Spanien

5 Universidad Francisco de Vitoria, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Medicina, Madrid, Spanien

6 Universidad Francisco de Vitoria, Escuela de Ciencias de la Salud, Madrid, Spanien

Zusammenfassung

Ziele: Erforschung der Einstellung von Medizinstudent*innen gegenüber Kommunikationsfähigkeiten und die Entwicklung dieser Einstellung zwischen dem ersten und vierten akademischen Jahr.

Methoden: Eine Kohorte von 91 Medizinstudent*innen beteiligte sich zu Beginn des Medizinstudiums und zum Ende des vierten Jahres am Communication Skills Attitudes Scale (CSAS)-Test; Letzteres nachdem sie an einem Trainingsprogramm zu erfahrungsbasierten Kommunikationsfähigkeiten teilgenommen hatten (individuelle Begegnungen mit simulierten Patienten, Beobachtungen in Kleingruppen, Feedback und Praxis). Wir analysierten die globalen positiven und negativen Einstellungen der Studierenden sowie deren affektive, kognitive und respekt-bezogene Dimensionen gegenüber dem Erlernen von Kommunikationsfähigkeiten.

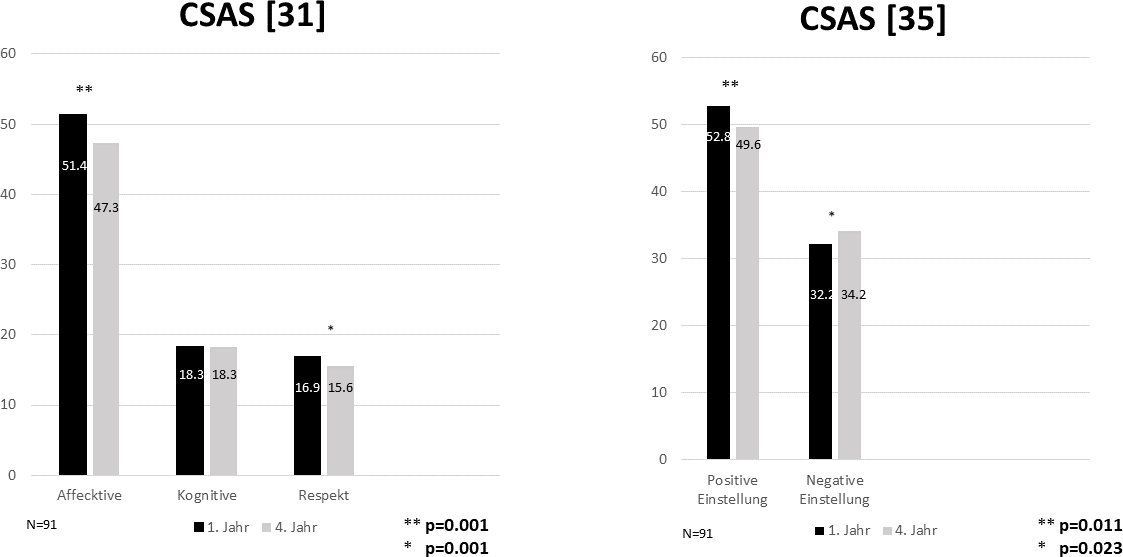

Ergebnisse: Die Einstellung von Medizinstudent*innen gegenüber Kommunikations-fähigkeiten sank von ihrem ersten (52,8) zum vierten Jahr (49,6) (p=.011). Zusammen mit dieser signifikanten Abnahme einer positiven Einstellung, beobachteten wir einen signifikanten Anstieg einer negativen Einstellung gegenüber Kommunikationsfähigkeiten bei den ausgebildeten Studierenden (32,2 gegenüber 34,2; p=.023). Das Absinken der Einstellung der Studierenden umfasst hauptsächlich eine Abnahme ihrer affektiven (51,4 gegenüber 47,3, p=.001), jedoch nicht ihrer kognitiven (18,3) Einstellung. Weibliche Studierende haben eine positivere Einstellung gegenüber Kommunikationsfähigkeiten als männliche Studierende.

Schlussfolgerungen: Das Absinken der Einstellung der Studierenden, hauptsächlich deren affektiver Aspekt, könnte zusammenhängen mit ihren akkumulierten Lernerfahrungen während des Lernprozesses und insbesondere mit ihrem erfahrungsbasierten Training der Kommunikationsfähigkeiten. Trotzdem bleibt die Bedeutung, die Studierende Kommunikationsfähigkeiten in deren kognitiver Dimension beimessen, unverändert hoch. Das Geschlecht der Studierenden scheint ebenfalls einen Einfluss auf ihre Einstellung zu haben. Weitere Forschungen sind nötig, um die Rolle anderer Faktoren zu untersuchen, die an dieser Abnahme positiver und affektiver Einstellungen beteiligt sind.

Schlüsselwörter

Kommunikationsfähigkeiten, erfahrungsbasiertes Lernen, Längsschnittstudie, ärztliche Ausbildung, Medizinstudent*innen

1. Einführung

Die Art, wie Medizinstudent*innen Kommunikationsfähigkeiten (KF) gelehrt werden, einschließlich Bewertung dieser Fähigkeiten, und die Erfahrungen der Studierenden mit unterschiedlichen Unterrichtsmethoden, zusammen mit sonstigen sozio-demografischen Faktoren, kann die Einstellung der Studierenden gegenüber dieser Art des Lernens beeinflussen, und somit auch die Wirksamkeit der KF-Lernprogramme [1], [2], [3], [4], [5]. Während einige Autoren auf unterschiedliche studentische Einstellungen gegenüber didaktischen und erfahrungsbasierten Methoden hinwiesen [6], und letztere bevorzugen [7], haben wiederum andere das Gegenteil behauptet und schreiben den Anstieg negativer Einstellungen dem emotionalen Stress zu, der durch das Training aufgrund direkter Beobachtung oder Videobeobachtung hervorgerufen wird. Dasselbe lässt sich von Interaktionen mit echten oder simulierten Patienten sagen und dem nachfolgenden Feedback zur Leistung von Studierenden, entweder individuell oder in Kleingruppen [8], [9], [10]. Das ist wichtig, weil Einstellungen wichtige behaviorale Indikatoren sind [11], [12], [13] und die Einstellung von Studierenden gegenüber Kommunikationsfähigkeiten den Zeitaufwand beeinflussen kann, der auf das Erlernen solcher Fähigkeiten verwendet wird [14] und wie die Studierenden diese in der Praxis bei der Behandlung von Patienten umsetzen [15]. Verschiedene Studien haben beschrieben, wie die Einstellung von Studierenden gegenüber KF abnimmt, je weiter sie mit ihrem Medizinstudium vorankommen [16], [17], [18], [19], [20]. In diesem Prozess beginnen die Medizinstudent*innen mit einer idealistischen und altruistischen Einstellung und enden damit, sich zynisch und losgelöst zu fühlen [21].

In einer vorbereitenden Studie [22] untersuchten wir die Einstellungen gegenüber dem Erlernen von KF in zwei unabhängigen Gruppen von Medizinstudent*innen: eine zum Beginn des Medizinstudiums und ohne Lernerfahrung mit KF (Medizinstudent*innen im ersten Jahr) und die andere (Medizinstudent*innen im vierten Jahr) nachdem sie ein erfahrungsbasiertes Training an unserer medizinischen Fakultät erhalten hatten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Studierende, die ein Training in Kommunikationsfähigkeiten durchlaufen hatten, weniger positive Einstellungen gegenüber KF hatten, insbesondere affektive Einstellungen, als die Studierenden im ersten Jahr ohne entsprechende Ausbildung, was darauf hindeutet, dass die Einstellung von Studierenden gegenüber Kommunikationsfähigkeiten im Ergebnis von Kommunikationstrainings sinken könnte. Um diese Hypothese zu testen, entwarfen wir diese Studie, um zu untersuchen, wie sich die Einstellung von Studierenden im Verlauf ihrer Arztausbildung entwickelt. Mit diesem Ziel folgten wir im Längsschnitt einer Kohorte von Medizinstudent*innen von ihrem ersten bis zum vierten Jahr an unserer medizinischen Fakultät, wo die Studierenden an zwei frühen klinischen Immersionszeiträumen teilnehmen und dann später zwei Jahre Trainingserfahrung mit Kommunikation haben, die sowohl erfahrungsbasiert als auch interaktiv ist.

2. Methoden

2.1. Studienentwurf, Teilnehmer*innen und Setting

Diese Forschung umfasste eine prospektive Längsschnittstudie mit einer Kohorte von Medizinstudent*innen. Sämtliche Studierende im ersten Jahr wurden zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Nach vorheriger Einholung der Zustimmung füllten die Studierenden zu Beginn ihres ersten Jahres in einem Seminar anonym einen CSAS-Fragebogen aus und dann nochmals bei Beendigung ihres vierten Jahres. Zum Beantworten dieses Fragebogens brauchte man nicht länger als 20 Minuten. Der ausgefüllte Fragebogen wurde anonym eingesammelt und zur Auswertung eingesendet.

2.2. Struktur und Lehraktivitäten beim Kommunikationstraining

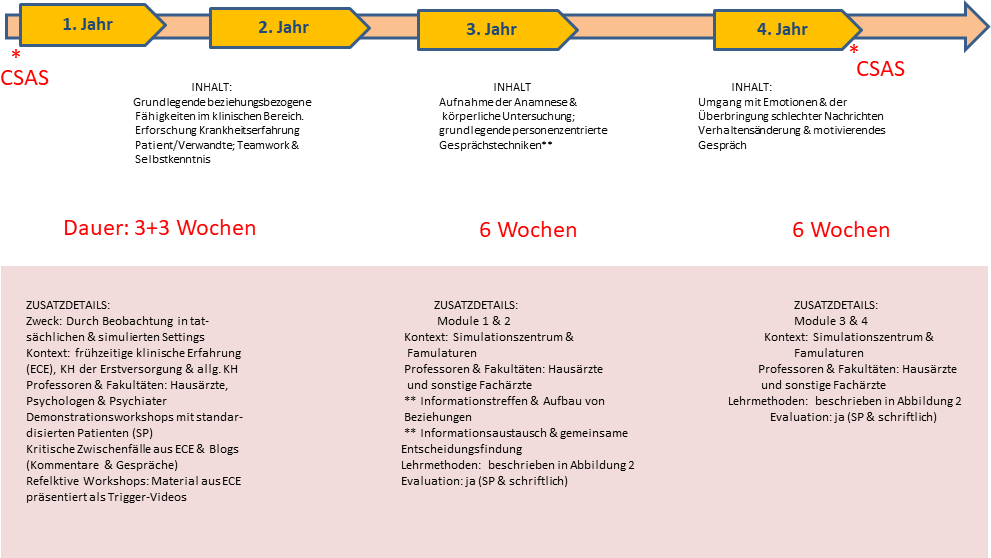

Medizinstudent*innen unserer medizinischen Fakultät müssen an einem Patienten-Arzt-Kommunikationstraining teilnehmen (vgl. Abbildung 1 [Abb. 1]). In ihrem ersten und zweiten Jahr durchlaufen die Studierenden frühe klinische Immersionszeiträume in Erstversorgung und Dienstleistungen der geistigen Gesundheit, während derer sie Beobachtungsaufgaben zu Kommunikationsverhalten entwickeln, die dann später in Workshops besprochen werden. Später, in ihrem dritten und vierten Jahr, jeweils für sechs Wochen, arbeiten die Studierenden vertieft mit Patienten an Konsultationen im Krankenhaus und in der Erstversorgung. In ihrem dritten Jahr erhalten sie eine grundlegende Ausbildung mit Schwerpunkt Kommunikationsfähigkeiten zur Durchführung von „personenzentrierten Interviews“. Das vierte Jahr widmet sich spezielleren und fortgeschritteneren Kommunikationsfähigkeiten. Das gesamte Trainingsprogramm besteht aus vier Modulen. Das Ziel des ersten Moduls ist es, die Studierenden in der Verwendung von Kommunikationsfähigkeiten zu unterrichten, um relevante klinische Informationen zu erhalten und eine angemessene Arzt-Patienten-Beziehung aufzubauen. Die Ziele des zweiten Moduls konzentrieren sich auf das Bereitstellen und Teilen von Informationen während des Entscheidungsfindungsprozesses. Die Ziele des dritten Moduls beziehen sich auf den Umgang mit Emotionen im Patientengespräch und das Überbringen schlechter Nachrichten. Das abschließende Modul macht die Studierenden mit Kommunikationsstrategien zur Beeinflussung des Verhaltens von Patienten bekannt, hauptsächlich durch Motivationsgespräche. Die ersten beiden Module werden während des dritten Jahres und die beiden letzten Module während des vierten Jahres unterrichtet. Sämtliche Kurse umfassen folgende Aktivitäten:

Abbildung 1: Überblick über den Ausbildungsplan Kommunikation

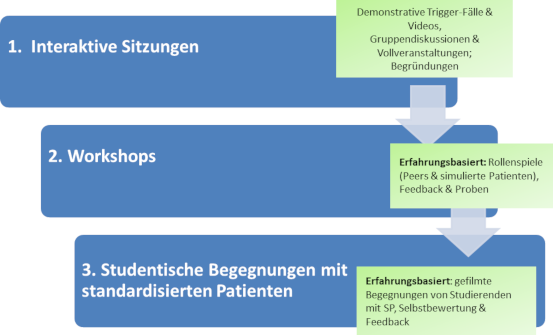

1. Demonstrative Sitzungen und Kleingruppensitzungen

Ansprechen bestimmter Gesprächsthemen und Kommunikationsfähigkeiten. Die Studierenden arbeiten in Kleingruppen an Situationen, die in Videos und anhand klinischer Fälle gezeigt werden. Diese Sitzungen umfassen eine individuelle Reflexion und gemeinsame Veranstaltungen mit Diskussion und Präsentation von Nachweisen und Analysen zu den vorgeschlagenen Strategien.

2. Workshops mit simulierten Patienten

Einige Studierende sprechen mit simulierten Patienten (SP), während der Rest die Interaktion hinsichtlich erreichter Ziele und verwendeter Fähigkeiten beobachtet und evaluiert. Nach jeder Begegnung erhält der Studierende Feedback von den anderen Studierenden, dem SP und dem Lehrpersonal (Fakultät).

3. Gruppenpraxis und Berichte

Zusätzlich werden Gruppen zu je vier Studierenden gebildet, um Gespräche zu führen, zu beobachten und gegenseitiges Feedback zu geben. Bei diesen Begegnungen führen die Studierenden Rollenspiele auf. Interessante Punkte werden für jeden Studierenden notiert zusammen mit Angaben zur Entwicklung der Fähigkeiten und der Erfahrung allgemein.

4. Interviews mit SP

Alle Studierenden beteiligen sich pro Modul an zwei oder drei gefilmten Begegnungen mit SPs. Dies erfolgt im Simulationszentrum, das mit einem eingebauten Videoaufnahmesystem ausgestattet ist, wodurch die Videos online zur Auswertung angeschaut werden können. Nach jedem Gespräch füllen alle Studierenden ein quantitatives Selbstbewertungsformular (1 sehr schlecht, 5 ausgezeichnet) hinsichtlich ihrer Gesprächsfähigkeiten aus und haben die Gelegenheit, Anmerkungen zu machen. Danach erhält jeder Studierende ein individualisiertes Feedback vom Lehrpersonal unter Verwendung derselben qualitativ-quantitativen Methodologie. Abbildung 2 [Abb. 2] zeigt das allgemeine Unterrichtsprogramm für alle Module dieses Programms.

Abbildung 2: Allgemeine Charakteristik des Programms zu Kommunikationsfähigkeiten

2.3. Kommunikationsfähigkeiten und Einstellungsskala (CSAS)

Die Communication Skills and Attitudes Scale (CSAS) ist eine 26-Elemente-Skala (mit einer Bandbreite von 1 „stimme überhaupt nicht zu“, bis 5 „stimme völlig zu“), die entwickelt wurde, um die Einstellung von Medizinstudent*innen gegenüber KF-Trainings zu untersuchen [23]. Die Elemente evaluieren die Wahrnehmungen der Studierenden hinsichtlich der Arten, wie KF gelehrt werden, die Bedeutung der Entwicklung von KF, um Prüfungen zu bestehen und ein guter Arzt zu werden sowie die Verwendung von KF, um Patienten und Kollegen Respekt zu zeigen. Wir verwendeten eine validierte spanische Version basierend auf der englischen Originalversion [22]. Die ursprüngliche psychometrische Analyse der Skala, wie von Rees et al. [23] durchgeführt, identifiziert zwei Unterskalen bzw. Faktoren mit jeweils 13 Punkten, und repräsentiert positive und negative Einstellungen gegenüber dem Erlernen von Kommunikationsfähigkeiten. In dieser früheren Studie [23] mit 490 Studenten zeigten beide Unterskalen eine zufriedenstellende Zuverlässigkeit und interne Konsistenz. In einer nachfolgenden Studie mit 1.833 Studenten an vier norwegischen medizinischen Fakultäten identifizierten Anvik et al. [24] drei Faktoren in der CSAS, die von den früher von Rees et. al. beschriebenen abwichen: Faktor 1, “Lernen” misst hauptsächlich die Gefühle der Studierenden dahingehend, wie Kommunikationsfähigkeiten unterrichtet werden und reflektiert im Wesentlichen die affektiven Aspekte ihrer Einstellungen. Faktor 2, „Bedeutung“ umfasst die Einstellung der Studierenden gegenüber KF, indem hauptsächlich ihre grundlegenden kognitiven Einstellungen und Werte reflektiert werden. Schließlich Faktor 3 ist „Respekt“, da sämtliche Elemente feststellen, dass Kommunikationsfähigkeiten nützlich für Studierende sind, wenn es um das Respektieren von Patienten und Kollegen geht. In unserem Datenanalyseprozess berücksichtigten wir sowohl die Faktoren von Rees et al., als auch die von Anvik et al. Identifizierten Punkte: positive und negative Einstellungen sowie affektive, kognitive und respekt-bezogene Einstellungen.

2.4. Datenanalyse

Zuerst wurde eine Explorationsanalyse der Daten durchgeführt, um die Verteilung der fortlaufenden Variablen festzulegen. Der Vergleichs-Studenten t-Test und die Pearson- Korrelationskoeffizienten wurden verwendet. Zur Bewertung möglicher Verbindungen zwischen verschiedenen Variablen und der CSAS-Punktzahl globaler und affektiver Dimensionen wurde schließlich eine multivariate Analyse durchgeführt (lineare Regression).

Das Studienprotokoll wurde vom Forschungs- und Ethikkommittee der Medizinischen Fakultät der UFV genehmigt (PRPI_Medicina_UFV_3/2016).

3. Ergebnisse

Der Fragebogen wurde von 114 Studierenden in ihrem ersten Jahr und von 91 Studierenden in ihrem vierten Jahr beantwortet (79,8%) (Durchschnittsalter: 18,7 bzw. 22 Jahre im ersten bzw. vierten Jahr). Sechzehn Studierende brachen die Universität ab, im Allgemeinen aus nichtakademischen Gründen (sie gingen an andere Universitäten); fünf Studierende waren im letzten Modul in Jahr 4 noch nicht eingeschrieben und zwei füllten den Überblick nicht aus. Zu diesen Studierenden wurden keine Daten erhoben. Die meisten Studierenden waren weiblich, wobei 87 (76,3%) weibliche Studierende in ihrem ersten Jahr antworteten und 71 (76,3%) in ihrem vierten Jahr; 30 Studierende (38%) hatten ein Elternteil, das Arzt war, und 74 Studierende (73%) hatten ihre weiterführende Sechs-Klassen-Schulbildung (Baccalaureat) an einer privaten Schule erworben (meistens an kirchlichen Schulen).

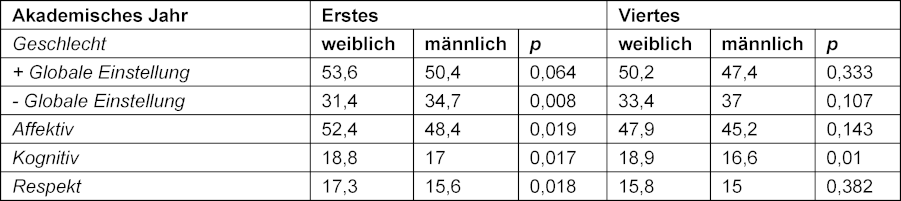

Die Ergebnisse des CSAS-Tests zur globalen Einstellung und ihren drei Dimensionen (affektiv, kognitiv und respekt-bezogen) im ersten bzw. vierten Jahr werden für beide Geschlechter in Abbildung 3 [Abb. 3] bzw. Tabelle 1 [Tab. 1] gezeigt. Im multivariaten linearen Regressionsmodell, das die Punktzahl für eine globale positive Einstellung im CSAS als abhängige Variable annahm, fanden wir signifikante positive Zusammenhänge zwischen der studentischen Selbstwahrnehmung ihrer Kommunikationsfähigkeiten (β=4,013; p=0,000) und dem weiblichen Geschlecht (β=2,692; p=0,047), und negative Zusammenhänge wurden identifiziert beim höheren Kurs (viertes Jahr) (β=1,154; p=0,003). Männlich (β=2,692; p=0,047) und im höheren Kurs zu sein (viertes Jahr) (β=1,154; p=0,003) waren signifikant mit globalen negativen Einstellungen verbunden in dem Modell, in dem diese Variable als abhängige Variable angenommen wurde. Die studentische Selbsteinschätzung ihrer eigenen KF korrelierte positiv mit einer allgemein positiven Einstellung im ersten und vierten Jahr (0,300, p: 0,002 und 0,25, p: 0,021) sowie mit dem affektiven Aspekt in ihrem ersten Jahr (0,32, p: 0,001); eine negative Korrelation mit einer negativen Einstellung fand sich bei Studierenden im ersten Jahr (0,270, p: 0,04). Alle restlichen Korrelationen in beiden akademischen Jahren waren nicht signifikant.

Tabelle 1: CSAS-Punktzahlen für die globale Einstellung und deren drei Dimensionen (affektiv, kognitiv und Respekt-bezogen) bei Studierenden im ersten und vierten Jahr bei beiden Geschlechtern

Abbildung 3: Punktzahl der Medizinstudent*innen in den CSAS-Unterskalen im ersten und vierten Jahr [31], [35].

4. Diskussion

Die Einstellung unserer Medizinstudent*innen gegenüber KF sank von ihrem ersten Jahr bis zum vierten Jahr. Zusammen mit dieser signifikanten Abnahme der positiven Einstellung beobachteten wir bei diesen ausgebildeten Studierenden einen signifikanten Anstieg einer negativen Einstellung gegenüber dem Erlernen von KF. Die in dieser Studentenkohorte beobachteten Ergebnisse sind vergleichbar denen, die wir in einer früheren Studie mit zwei unabhängigen Studentengruppen beobachtet haben: eine im ersten Jahr und eine im vierten Jahr [22]. Ebenso wird diese Abnahme der Einstellung von Medizinstudent*innen gestützt durch die Ergebnisse anderer Forscher [6], [16], [18], [19], [25]. In einer aktuelleren Studie, die dasselbe Messinstrument verwendete, und die mit zwei Kohorten von Medizinstudent*innen durchgeführt wurde, die sich nur dadurch unterschieden, dass eine davon ein KF-Training erhalten hatte und die andere nicht, verschlechterten sich die Einstellungen der Studierenden gegenüber der KF-Lehre während der Famulatur sowie die auf den Patienten fokussierten Einstellungen bei den in KF ausgebildeten Studierenden [26].

Wenn man diese Ergebnisse anhand der von Anvik et al. vorgeschlagenen CSAS-Unterskalen analysiert, stimmen unsere Ergebnisse auch mit denen anderer Autoren überein [7], da sie darauf hindeuten, dass die Abnahme der Einstellung von Medizinstudent*innen hauptsächlich einen Abfall ihrer affektiven Einstellung betrifft. Dies spiegelt eher ihre Gefühle und Erfahrungen hinsichtlich der Art und Weise wider, wie KF gelehrt werden, als die Bedeutung, die Studierende KF in ihrem Studium und in der klinischen Praxis beimessen (kognitive Dimension), die unverändert bleibt. Diesen Studien zufolge ist ein erfahrungsbasiertes Training ausschlaggebend für den Erfolg der Lehre und das Erlernen von Kommunikationsfähigkeiten [27], [28], [29]. Jedoch bewegen sich unsere beiden Studien und die von Bombeke et al. [26], und insbesondere die von Anvik et al. [7], in Richtung der Hypothese, dass diese Art der Lehrunterweisung eher signifikante Veränderungen der studentischen Einstellung gegenüber der empfangenen Lehre hervorrufen könnte, als eine veränderte Bedeutung, die Studierende KF beimessen. Nach der Analyse dieser Ergebnisse führten wir eine qualitative Studie durch, um die Ansichten und Erfahrungen unserer eigenen Studierenden hinsichtlich des KF-Trainings zu klären, das sie in den vorangegangenen Jahren durchlaufen hatten [30]. Diese Studie deckte eine Vielzahl von zugehörigen Themen auf; obwohl die meisten Studierenden Kommunikationsthemen als nützlich und praktisch einschätzten, gestanden sie, dass sie Probleme in Kleingruppen hatten, in denen sie ein Gespräch mit einem SP vor ihren Mitstudierenden führen mussten, und ihre Probleme daraus resultierten, dass sie Theorie in Praxis umsetzen mussten und mit Gefühlen von Verlegenheit zu kämpfen hatten. Die summarische Bewertung dieser KF brachte auch eine große Bandbreite an negativen Gefühlen hervor und wurde als Hauptursache für Stress identifiziert. Es scheint, dass diese Art der Lehrunterweisung von KF von Studierenden häufig als unangenehm und angsteinflößend empfunden wird [10], [31] und zur Entwicklung negativer affektiver Einstellungen führt. In derselben Studie wiesen unsere Studierenden darauf hin, dass ein detailliertes und konstruktives Feedback für das Erlernen neuer Fähigkeiten auf sorgfältige und aufmerksame Weise eine sehr befriedigende und produktive Erfahrung ist. Obwohl dies den erlebten Stress verringern kann [10], [32], scheint es doch nicht ausreichend zu sein, um die Gefühle von Unbehagen und Verlegenheit verschwinden zu lassen, noch wird dadurch auf den Stress beim Durchführen der ersten Interviews, die zwanghafte Natur dieses Unterrichts oder das Lösen einer summarischen Aufgabe eingegangen [33] basierend auf den Gesprächen mit simulierten Patienten. Vergleichbar den Ergebnissen anderer Studien [6], [34], [35], fanden wir schließlich heraus, dass weibliche Studierende eine positivere Einstellung gegenüber KF zu haben scheinen, als männliche Studierende. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass der negative Einfluss von Faktoren, die in Zusammenhang mit der Umsetzung erfahrungsbasierter Methoden stehen, vom Geschlecht beeinflusst sein kann, genauso wie von sonstigen Faktoren, die in dieser Studie nicht untersucht wurden, wie z. B. Arbeitsbelastung, Stress oder echte Szenarien mit Patienten.

Einschränkungen

Diese Studie weist einige Einschränkungen auf, die es schwierig machen, die Ergebnisse zu verallgemeinern: die Studie wurde nur an einer Universität durchgeführt mit Studierenden, die derselben akademischen Kohorte angehörten. Es gab zudem offensichtliche Elemente von Unsicherheit hinsichtlich der Validität von CSAS und der Verwendung statistischer Verfahren. CSAS wurde nicht entworfen, um zwischen kognitiven und affektiven Einstellungen zu unterscheiden. Trotzdem unterstützt die Tatsache, dass andere Autoren CSAS auf große Studentengruppen mit gleichlautenden Ergebnissen angewendet haben [7], ihre Validität. Wir haben auf die Existenz anderer Variablen hingewiesen, die in dieser Studie nicht untersucht wurden, und die einen Einfluss auf die Ergebnisse haben könnten; solche Variablen können zusammenhängen mit neuen Verantwortlichkeiten der Studierenden oder einer Verringerung der studentischen Empathie [18], [36], [37].

5. Schlussfolgerungen

Die Ergebnisse dieser Studie unterstützen die Hypothese, dass die Einstellung von Studierenden gegenüber KF im Ergebnis von KF-Training abnimmt. Jedoch bleibt die Einstellung der Studierenden gegenüber der kognitiven Dimension unverändert. Das Geschlecht der Studierenden und ihre akkumulierte Lernerfahrung während des Lernprozesses scheinen ihre Einstellung zu beeinflussen. Das Erlernen von KF mithilfe erfahrungsbasierter Methoden scheint auf persönlichem Level herausfordernd für die Studierenden zu sein. Die Ausbilder sollten dies bedenken, wenn KF-Unterricht ausgearbeitet wird, und soweit wie möglich eine Personalisierung betonen. Weitere Forschungen sind nötig, um die Rolle anderer Faktoren zu untersuchen, die an der Abnahme der positiven Einstellung gegenüber KF beteiligt sind.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Kaufman DM, Laidlaw TA, Macleod H. Communication skills in medical schoolexposure, confidence, and performance. Acad Med. 2000;75(10 Suppl):S90-S92. DOI: 10.1097/00001888-200010001-00029[2] Languille DB, Kaufman DM, Laidlaw TA, Sargeant J, Macleod H. Faculty attitudes toward medical communication and their perceptions of students' communication skills training at Dalhousie University. Med Educ. 2001;35:548-554. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2001.00921.x

[3] Howley LD, Wilson WG. Direct observation of students during clerkship rotations: a multiyear descriptive study. Acad Med. 2004;79(3):276-280. DOI: 10.1097/00001888-200403000-00017

[4] Humphris GM, Kaney S. Assessing the development of communication skills in undergraduate medical students. Med Educ. 2001;35(3):225-231.

[5] Roter DL, Hall JA, Aoki Y. Physician gender effects in medical communication: a meta-analytic review. JAMA. 2002;288(6):756-764. DOI: 10.1001/jama.288.6.756

[6] Rees C, Sheard C. The relationship between medical students' attitudes towards communication skills learning and their demographic and education-related characteristics. Med Educ. 2002;36(11):1017-1027. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2002.01333.x

[7] Anvik T, Grimstad H, Baerheim A, Bernt Fasmer O, Gude T, Hjortdahl P, Holen A, Risberg T, Vaglum P. Medical students' cognitive and affective attitudes towards learning and using communication skills - a nationwide cross-sectional study. Med Teach. 2008;30:272-279. DOI: 10.1080/01421590701784356

[8] Beckman HB, Frankel RM. The use of videotape in internal medicine training. J Gen Inter Med. 1994;9(9):517-521. DOI: 10.1007/BF02599224

[9] Hargie O, Dickson D, Boohan M, Hughes K. A survey of communication skills training in UK schools of medicine: present practices and prospective proposals. Med Educ. 1998;32(1):25-34. DOI: 10.1046/j.1365-2923.1998.00154.x

[10] Nilsen S, Baerheim A. Feedback on video recorded consultations in medical teaching: why students loathe and love it - a focus-group based qualitative study. BMC Med Educ. 2005;5:28. DOI: 10.1186/1472-6920-5-28

[11] Petty RE, Wegener DT, Fabrigar LR. Attitudes and attitude change. Ann Rev Psychol. 1997;48:609-647. DOI: 10.1146/annurev.psych.48.1.609

[12] Levinson W, Roter D. Physicians' psychosocial beliefs correlate with their patient communication skills. J Gen Inter Med. 1995;10(7):375-379. DOI: 10.1007/BF02599834

[13] Haidet P, Dains JE, Paterniti DA, Chang T, Tseng E, Rogers JC. Medical students' attitudes toward patient-centered care and standardized patients' perceptions of humanism: a link between attitudes and outcomes. Acad Med. 2001;76(10 Supp l):S42-S44. DOI: 10.1097/00001888-200110001-00015

[14] Dornan T, David T. Adult learning and continuing education. Diabetes Med. 2000;17(1):78-80. DOI: 10.1046/j.1464-5491.2000.00216-3.x

[15] Newble DI. Editorial II: Assessment of clinical competence. Br J Anaesthesiol. 2000;84(4):432-433. DOI: 10.1093/oxfordjournals.bja.a013464

[16] Pfeiffer C, Madray H, Ardolino A, WillmS J. The rise and fall of students' skill in obtaining a medical history. Med Educ. 1998;32(3):283-288. DOI: 10.1046/j.1365-2923.1998.00222.x

[17] Rosenthal F, Ogden F. Changes in medical education: the beliefs of medical students. Med Educ. 1998;32(2):127-132. DOI: 10.1046/j.1365-2923.1998.00163.x

[18] Hojat M, Mangione S, Nasca TJ, Rattner S, Erdmann JB, Gonnella JS, Magee M. An empirical study of decline in empathy in medical school. Med Educ. 2004;38(9):934-941. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2004.01911.x

[19] Woloschuk W, Harasym PH, TemplE W. Attitude change during medical school: a cohort study. Med Educ. 2004;38(5):522-534. DOI: 10.1046/j.1365-2929.2004.01820.x

[20] Tsimtsiou Z, Kerasidou O, Efstathiou N, Papaharitou S, Hatzimouratidis K, Hatzichristou D. Medical students' attitudes toward patient- centred care: a longitudinal survey. Med Educ. 2007;41(2):146-153. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2006.02668.x

[21] Spencer J. Decline in empathy in medical education: how can we stop the rot? Med Educ. 2004;38(9):916-918. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2004.01965.x

[22] Ruiz Moral R, García de Leonardo C, Caballero Martínez F, Monge Martín D. Medical students' attitudes toward communication skills learning: comparison between two groups with and without training. Adv Med Educ Pract. 2019;10:55-61. DOI: 10.2147/AMEP.S182879

[23] Rees C, Sheard C, Davies S. The development of a scale to measure medical students' attitudes towards communication skills learning: the Communication Skills Attitude Scale (CSAS). Med Educ. 2002;36(2):141-147. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2002.01072.x

[24] Anvik T, Gude T,Grimstad H, Baerheim A, Fasmer OB, Hjortdahl P, Holen A, Risberg T, Vaglum P. Assessing medical students' attitudes towards learning communication skills - which components of attitudes do we measure? BMC Med Educ. 2007;7:4. DOI: 10.1186/1472-6920-7-4

[25] Haidet P, Dains JE, Paterniti DA, Hechtel L, Chang T, Tseng E, Rogers JC. Medical student attitudes toward the doctor-patient relationship. Med Educ. 2002;36(6):568-574. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2002.01233.x

[26] Bombeke K, Van Roosbroeck S, De Winter B, Debaene L, Schol S, Van Hal G, Van Royen P. Medical students trained in communication skills show a decline in patient-centred attitudes: An observational study comparing two cohorts during clinical clerkships. Pat Educ Couns. 2011;84:310-318. DOI: 10.1016/j.pec.2011.03.007

[27] Berkhof M, van Rijssen HJ, Schellart AJ, Anema JR, van der Beek AJ. Effective training strategies for teaching communication skills to physicians: An overview of systematic reviews. Pat Educ Couns. 2011;84:152-162. DOI: 10.1016/j.pec.2010.06.010

[28] Henry SG, Holmboe ES, Frankel RM. Evidence-based competencies for improving communication skills in graduate medical education: A review with suggestions for implementation. Med Teach. 2013;35(5):395-403 . DOI: 10.3109/0142159X.2013.769677

[29] Smith S, Hanson JL, Tewksbury LR, Christy C, Talib NJ, Harris MA. Teaching patient communication skills to medical students: A review of randomized controlled trials. Eval Health Prof. 2007;30:3-21. DOI: 10.1177/0163278706297333

[30] Ruiz Moral R, Garcia de Leonardo C, Caballero F, Monge D. Medical students perceptions towards communication skills learning after two years experiential training program: a qualitative focus group study. Int J Med Educ. 2019;10:90-97. DOI: 10.5116/ijme.5cbd.7e96

[31] Moulaert V, Verwijnen MG, Rikers R, Scherpbier AJ. The effects of delibérate practice in undergraduate medical education. Med Educ. 2004;38(10):1044-1052. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2004.01954.x

[32] Boehler ML, Rogers DA, Schwind CJ, Mayforth R, Quin J, Williams RG, Dunnington G. An investigation of medical student reactions to feedback: a randomised controlled trial. Med Educ. 2006;40(8):746-749. DOI: 10.1111/j.1365-2929.2006.02503.x

[33] Rees C, Sheard C, McPherson A. Communication skills assessment: the perceptions of medical students at the University of Nottingham. Med Educ. 2002;36(9):868-878. DOI: 10.1046/j.1365-2923.2002.01300.x

[34] Koponen J, Pyörälä E, Isotalus P. Comparing three experiential learning methods and their effect on medical students' attitudes to learning communication skills. Med Teach. 2012;34:e198-e207. DOI: 10.3109/0142159X.2012.642828

[35] Lumma-Sellenthin A. Students' attitudes towards learning communication skills: correlating attitudes, demographic and metacognitive variables. Int J Med Educ. 2012;3:201-208. DOI: 10.5116/ijme.5066.cef9

[36] Hojat M, Vergare MJ, Maxwell K, Brainard G, Herrine SK, Isenberg GA, Veloski J, Gonnella JS. The devil is in the third year: a longitudinal study of erosion of empathy in medical school. Acad Med. 2009;84(9):1182-1191. DOI: 10.1097/ACM.0b013e3181b17e55

[37] Neumann M, Edelhäuser F, Tauschel D, Fischer MR, Wirtz M, Woopen C, Haramati A, Scheffer C. Empathy Decline and Its Reasons: A Systematic Review of Studies With Medical Students and Residents. Acad Med. 2011;86(8):996-1009. DOI: 10.1097/ACM.0b013e318221e615