[Das Medizinstudium an der Universität Freiburg im Rückspiegel – Studienbedingungen, Studienqualität und Kompetenzerwerb aus Absolvent*innenperspektive]

Kevin Kunz 1Hannah Köpper 1

1 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Medizinische Fakultät, Studiendekanat, Lehrentwicklung, Freiburg, Deutschland

Zusammenfassung

Hintergrund: Im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten MERLIN-Projekts (Medical Education Research – Lehrforschung im Netz BW) wurden von 2012-2020 an der Medizinischen Fakultät Freiburg Absolvent*innenbefragungen durchgeführt. In diesem Artikel soll v.a. die Frage behandelt werden, wie die Studienbedingungen und die Kompetenzorientierung in Freiburg bewertet werden und wo noch Optimierungsbedarf besteht.

Methodik: Die Befragungen wurden unter Absolvent*innen der Humanmedizin an der Medizinischen Fakultät Freiburg 1,5 Jahre nach Studienabschluss durchgeführt. Die Teilnahme war mit Papier- sowie Online-Fragebogen möglich. Die Rücklaufquoten betrugen 36%-43%.

Ergebnisse: Die Studienbedingungen wurden größtenteils als gut bewertet. Optimierungsbedarf gibt es v.a. im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens. Das Niveau der erworbenen Kompetenzen wurde als gut bis mittelmäßig eingeschätzt. Zwischen dem im Studium erreichten und für den Berufseinstieg nötigen Kompetenzniveau zeigten sich Diskrepanzen.

Diskussion: Entwicklungsbedarf besteht hinsichtlich der Vorbereitung auf den Berufseinstieg. Im Vergleich zum beruflich geforderten Kompetenzniveau fiel die Selbsteinschätzung in den meisten Kompetenzdomänen schlechter aus. In Freiburg gibt es Ansätze, um den Kompetenzerwerb im Studium weiter zu fördern. Um diese Entwicklungen und zukünftige Veränderungen im Kontext des Studiums zu evaluieren, sind Absolvent*innenbefragungen relevant.

Schlussfolgerung: Absolvent*innenbefragungen sind geeignet, um Daten zu generieren, auf deren Basis eine Curriculumsgestaltung erfolgen kann bzw. die als Vorbereitung auf Veränderungsprozesse hinzugezogen werden können. Daher werden die Befragungen in Freiburg fortgeführt und um bedarfsgerechte neue Fragestellungen ergänzt.

Schlüsselwörter

Absolvent*innenbefragung, Studienbedingungen, Kompetenzerwerb, Qualitätssicherung, Evaluation

1. Einleitung

Absolvent*innenbefragungen sind ein geeignetes Instrument für die Profil- und Strategiebildung von Hochschulen [1], [2] und die datenbasierte Optimierung von Studiengängen und Curricula [3]. Sie geben Einblick in Studienzufriedenheit, -aufbau, Rahmenbedingungen, Qualität des Studiums, Kompetenzerwerb und Berufseinstieg [2], [4], [5], [6]. Dies zeigt sich auch in der steigenden Bedeutung sowohl was die Häufigkeit und Regelmäßigkeit der durchgeführten Befragungen angeht als auch in Bezug auf deren wissenschaftlichen oder hochschulpolitischen Wert [5], [6], [7]. Von 2012-2020 wurden im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts MERLIN (Medical Education Research – Lehrforschung im Netz BW) an der Medizinischen Fakultät Freiburg Absolvent*innenbefragungen durchgeführt, wodurch langfristige Entwicklungen (z.B. bei der Kompetenzentwicklung) aufgezeigt werden konnten. Für die bevorstehenden Anpassungen des Studiums an Vorgaben einer neuen Ärztlichen Approbationsordnung (ÄApprO) sowie den neuen Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin (NKLM) [https://nklm.de/zend/menu] sollen die Ergebnisse der Befragungen zudem als Orientierung – z.B. bei der Frage, welche Kompetenzen besser abgedeckt werden müssen – hinzugezogen werden.

In der vorliegenden Analyse beziehen wir uns auf acht Abschlussjahrgänge. Die zentrale Fragestellung für diesen Artikel ist, wie die Studienbedingungen und die Kompetenzorientierung in Freiburg bewertet werden und in welchen Bereichen noch Optimierungsbedarf besteht. Ein weiterer Fokus liegt in der Gegenüberstellung von Studienbedingungen und Kompetenzerwerb sowie der Herleitung von Implikationen für zukünftige Befragungen.

2. Methode

2.1. Durchführung und statistische Auswertung

An der Medizinischen Fakultät Freiburg werden seit 2009 zur Qualitätssicherung und Weiterentwicklung des Curriculums Befragungen von Absolvent*innen der Human- und Zahnmedizin durchgeführt. Im Zeitraum von 2012-2020 erfolgten diese im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts MERLIN an den fünf Medizinischen Fakultäten in Baden-Württemberg. Bis einschließlich 2014 (Jahrgang 2012/13) bestand hierfür eine Kooperation mit INCHER Kassel (International Center for Higher Education Research). Die Befragung des Abschlussjahrgangs 2014 erfolgte im Rahmen der fächerübergreifenden Absolvent*innenbefragung der Universität Freiburg durch das Rektorat. Anschließend übernahm das Kompetenzzentrum Evaluation in der Medizin in Freiburg die Federführung für Koordination, Durchführung und Auswertung. Die Befragungen wurden jährlich durchgeführt. Die Absolvent*innen wurden jeweils ca. 1,5 Jahre nach Studienabschluss befragt. Die Teilnahme war freiwillig und sowohl mit Papier- wie auch Online-Fragebogen möglich.

Die Absolvent*innen erhielten postalisch die Einladung mit Link zur Online-Befragung sowie anschließend im Abstand von jeweils ca. 4-6 Wochen Erinnerungsschreiben, denen jeweils der Papierfragebogen als zusätzliche Teilnahmemöglichkeit beigefügt war. Bis zu 60% der Teilnahmen erfolgten mit Papierfragebogen, 40% online.

Der eingesetzte Fragebogen umfasste sieben Themenblöcke mit u.a. Angaben zu Abiturnote und Zulassungsverfahren (vor dem Studium), zu Studienverlauf und Promotion, Studium, Studienbedingungen und Kompetenzerwerb, der derzeitigen Tätigkeit und Beschäftigungssituation, dem Zusammenhang von Studium und Beruf – mit einer Selbsteinschätzung der vorhandenen Kompetenzen in neun an den NKLM 1.0 angelehnten Domänen zu zwei Zeitpunkten – retrospektiv zum Zeitpunkt des Studienabschlusses sowie zum Zeitpunkt der Befragung mit dem validierten Freiburger Fragebogen zur Erfassung von Kompetenzen in der Medizin (FKM) [8] – soziodemografische Daten sowie Freitextkommentare zu positiven Aspekten und Verbesserungsmöglichkeiten des Studiums.

Die Forschung wurde gemäß der Deklaration von Helsinki durchgeführt und von der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität in einem positiven Votum genehmigt (446/16). Alle Teilnehmenden wurden vorab schriftlich über den Verlauf der Studie und den Datenschutz informiert und nahmen freiwillig teil.

Die Auswertung erfolgte mit IBM SPSS Statistics (V.28) sowohl deskriptiv als auch mit inferenzstatistischen, varianzanalytischen Verfahren unter Angabe entsprechender Effektstärken.

2.2. Stichprobe

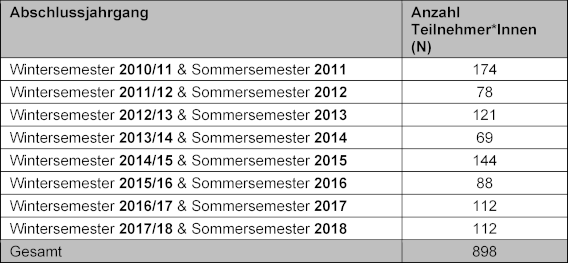

Im Folgenden beziehen wir uns ausschließlich auf die Absolvent*innen der Humanmedizin. Im Befragungszeitraum 2012-2020 mit den Abschlussjahrgängen 2010/11-2017/18 nahmen insgesamt 898 Absolvent*innen aus Freiburg an der Befragung teil, davon 68% weiblich. Die Rückläufe lagen zwischen 36%-43% (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Tabelle 1: Anzahl der Befragungsteilnehmer*innen pro Abschlussjahrgang

3. Ergebnisse

3.1. Studienbedingungen

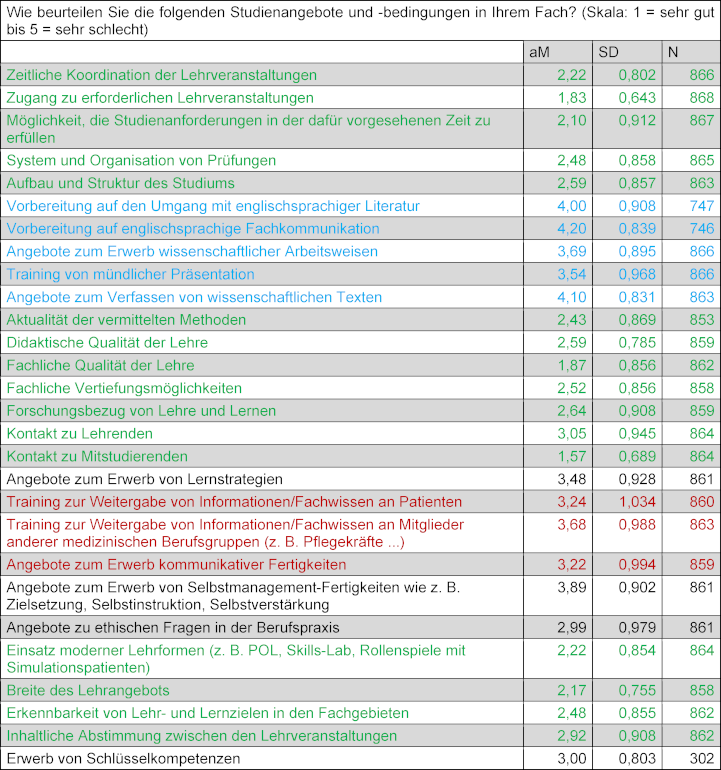

Die Bewertung der Studienbedingungen erfolgte auf einer fünfstufigen, endpunktbenannten Likert-Skala von „1=sehr gut“ bis „5=sehr schlecht“. Die Abfrage erfolgte mit Einzelitems, die sich teilweise thematisch kategorisieren lassen.

Bewertung der Studienbedingungen

Die Befragten bewerteten die Studienbedingungen größtenteils im Bereich „gut“ bzw. „sehr gut“ (siehe Tabelle 2 [Tab. 2], grün). Im Bereich „schlecht“ bzw. „sehr schlecht“ wurden vor allem die Bedingungen zu wissenschaftlichem Arbeiten eingeschätzt (blau), im Mittelfeld die Lehre im Bereich Kommunikation (rot).

Tabelle 2: Beurteilung von Studienangeboten und -bedingungen

Die Betrachtung der Bewertung im zeitlichen Verlauf mittels einfaktorieller Varianzanalysen (ANOVA) zeigte signifikante Unterschiede zwischen einzelnen Jahrgängen für die Bewertung der kommunikationsbezogenen Studienbedingungen (p=,000-p=,012 mit η2=,021 („Angebote zum Erwerb kommunikativer Fähigkeiten“) bis η2=,042 („Weitergabe von Informationen/Fachwissen an Mitglieder anderer medizinischer Berufsgruppen“)), der Studienangebote zum „Training mündlicher Präsentation“ (p=,038, η2=,017), der Studienbedingungen im Bereich der Lehrformen, -methoden und -angebote (p=,002-p=,014 mit η2=,019 („Aktualität der vermittelten Methoden“) bis η2=,024 („Angebote zum Erwerb von Lernstrategien“, „Einsatz moderner Lehrformen“ und „Breite des Lehrangebotes“)), des „Zugangs zu erforderlichen Lehrveranstaltungen“ (p=,013, η2=,017) sowie der „Angebote zum Erwerb von Selbstmanagementfähigkeiten“ (p=,006, η2=,024).

Gewünschte Betonung von Studienangeboten

Ergänzend wurde erhoben, in welchem Maße die abgefragten Studienangebote Bestandteil des Studiums sein sollten. Hier zeigte sich bei allen abgefragten Studienangeboten eine sehr hohe bis hohe gewünschte Betonung (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]).

Tabelle 3: Gewünschte Betonung von Studienangeboten und -bedingungen

Gegenüberstellung von Beurteilung von und Wunsch nach Studienangeboten

In Abbildung 1 [Abb. 1] werden die Beurteilung der Studienangebote und -bedingungen (blau) und der Wunsch, welche Angebote und Bedingungen Bestandteile des Studiums sein sollten (orange) grafisch gegenübergestellt.

Abbildung 1: Beurteilung und gewünschte Betonung der Studienangebote und -bedingungen

Bei der gewünschten Betonung der Studienangebote zeigten sich signifikante Unterschiede zwischen den Jahrgängen. Die berechneten ANOVAs ergaben für die „Vorbereitung auf englischsprachige Fachkommunikation“ (p=,023, η2=,019) wie für die „Vorbereitung auf den Umgang mit englischsprachiger Literatur“ (p=,026, η2=,017) signifikante Ergebnisse. Die gewünschte Betonung unterschied sich zwischen den Jahrgängen weiterhin signifikant für „Fachliche Vertiefungsmöglichkeiten“ (p=,005, η2=,024), den „Forschungsbezug von Lehre und Lernen“ (p=,018, η2=,019), „Angebote zu ethischen Fragen in der Berufspraxis“ (p=,000, η2=,035), die „Erkennbarkeit von Lehr- und Lernzielen in den Fachgebieten“ (p=,046, η2=,017) sowie für das „Training zur Weitergabe von Informationen/Fachwissen an Patienten“ (p=,031, η2=,018) und „an Mitglieder anderer Berufsgruppen“ (p=,000, η2=,036).

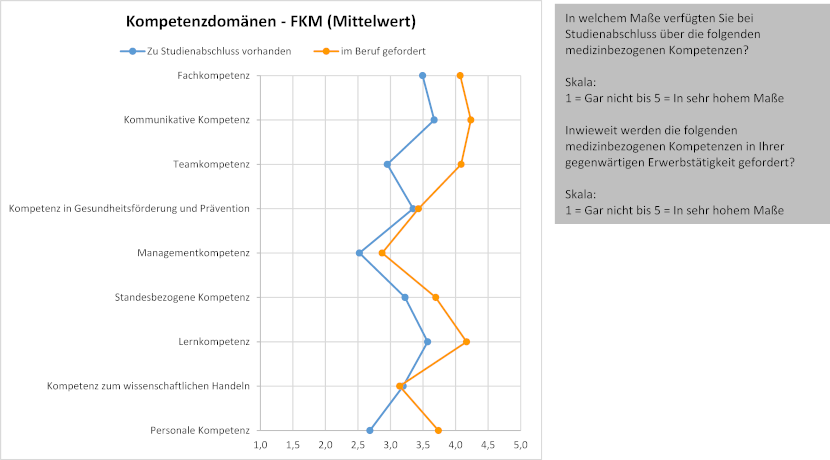

3.2. Kompetenzerwerb

Die erhobene Selbsteinschätzung der vorhandenen Kompetenzen erfolgte auf einer fünfstufigen, endpunktbenannten Likert-Skala von „1=gar nicht“ bis „5=in sehr hohem Maße“. Für die Auswertung wurden einzeln abgefragte Items zu übergeordneten Kompetenzdomänen zusammengefasst. Im oberen Bereich wurde das retrospektiv zum Zeitpunkt des Studienabschlusses vorhandene Kompetenzniveau für die Domänen Kommunikative Kompetenz (aM=3,67, sd=,686), Lernkompetenz (aM=3,57, sd=,643), Fachkompetenz (aM=3,50, sd=,475) sowie Kompetenz in Gesundheitsförderung und Prävention (aM=3,35, sd=,670) eingeschätzt. Im mittleren Bereich schätzten die Befragten das Niveau der Teamkompetenz (aM=2,96, sd=,790), standesbezogenen Kompetenz (z.B. Selbstreflexion, Kenntnis von ethischen Grundlagen, Einbeziehung von Patient*innen in die Entscheidungsfindung, Fähigkeit, Feedback anzunehmen) (aM=3,22, sd=,607) sowie die wissenschaftliche Handlungskompetenz (aM=3,21, sd=,648) ein.

Zusätzlich enthält der FKM die Einschätzung des im Beruf geforderten Kompetenzniveaus [8]. Die Gegenüberstellung der in den Daten vorhandenen Angaben zum FKM mittels t-Test für verbundene Stichproben zeigte, dass sich die Befragten nur bei der Kompetenz in Gesundheitsförderung und Prävention (p=,021) und bei der Kompetenz zum wissenschaftlichen Handeln (p=,09) auf den Berufseinstieg ausreichend vorbereitet sahen. In den weiteren Domänen zeigten sich signifikante Differenzen bezogen auf ein höheres Anforderungsprofil (p=,000, SRM=-1,09 bis SRM=-,09). Besonders deutlich wurde dieser Unterschied bei der Teamkompetenz (p=,000, SRM=-1,09) (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 2: Kompetenzselbsteinschätzung zum Zeitpunkt des Abschlusses im Vergleich zum im Beruf geforderten Kompetenzniveau

Der Vergleich der einzelnen Jahrgänge mittels ANOVA zeigte keine signifikanten Unterschiede bzgl. der Selbsteinschätzung des Kompetenzniveaus bei den abgefragten Domänen, ausgenommen für die standesbezogene Kompetenz (p=,008, η2=,038).

3.3. Studienzufriedenheit

Die Mehrheit der Absolvent*innen war mit dem Medizinstudium zufrieden (15% sehr zufrieden, 54% zufrieden). 80% würden denselben Studiengang erneut wählen. Diese hohe Zufriedenheit bestand über alle Jahrgänge hinweg.

4. Diskussion

4.1. Diskussion der Methodik

Für die Durchführungen der Befragung wurden die Absolvent*innen ca. 1,5 Jahre nach Studienabschluss kontaktiert. Dies entspricht einem häufig gewählten Abstand zum Studienabschluss [5], [9]. Der gewählte Zeitraum bietet die Möglichkeit sowohl Fragen zu Berufseinstieg und angestrebter Fachärzt*innenweiterbildung als auch zur rückblickenden Bewertung des Studiums zu stellen. Die Kompetenzselbsteinschätzungen sind dahingehend relevant, dass die Absolvent*innen 1,5 Jahre nach dem Abschluss bereits erste Berufserfahrungen sammeln und somit die Passung der im Studium erworbenen Kompetenzen zur beruflichen Alltagspraxis gut einschätzen können [10].

Der Einsatz von Papierfragebögen hat sich bei der Durchführung der Befragungen positiv ausgewirkt – ca. 60% der Gesamtteilnahmen erfolgte über Papierfragebögen. Aufgrund des hohen Ressourceneinsatzes (finanziell, materiell, personell) und wegen geringerer Teilnahmequote mit Papierfragebögen bei der Nachfolgestudie (Jahrgang 2020/21, 30% Papier, 70% Online) soll zukünftig jedoch auf eine reine Online-Teilnahme zurückgegriffen werden.

Die Rücklaufquoten von 36%-43% können als gut bewertet werden und entsprechen den Rückläufen anderer Absolvent*innenbefragungen [3], [10], [11]. Zur Repräsentativität der Stichprobe können leider keine Aussagen getroffen werden.

Bei allen Vorteilen, die Absolvent*innenbefragungen bieten, darf das Instrument in seiner Aussagekraft nicht überschätzt werden [4]. So muss die Expertise bei Absolvent*innen bzgl. der Bewertung der im Studium erworbenen bzw. für den Beruf erforderlichen Kompetenzen stets kritisch hinterfragt werden [12].

In unseren Studien können wir Schwächen, wie von Teichler [13] genannt, größtenteils ausgleichen, andere treffen leider zu. So wurden z.B. einzelne Fragen im Verlauf verändert (z.B. Beschäftigung im ländlichen Raum). Insgesamt blieben diese Anpassungen jedoch geringfügig und betrafen die für diesen Bericht analysierten Fragestellungen nicht. Eine gemeinsame Analyse sowie der Vergleich der befragten Abschlussjahrgänge ist damit möglich und es lassen sich längerfristige Entwicklungen gut darstellen.

4.2. Diskussion der Ergebnisse

Insgesamt werden das Medizinstudium sowie die Studienangebote und -bedingungen in Freiburg von den Absolvent*innen als gut bewertet. Die Zufriedenheit mit dem Studium ist hoch. Trotzdem zeigte sich, dass die Befragten bei fast allen abgefragten Items der Studienangebote/-bedingungen eine stärkere Betonung im Studium wünschen. Besonders im Bereich Wissenschaftlichkeit wurde deutlich, dass die Befragten die Angebote als wichtigen und zu stärkenden Bestandteil des Curriculums sehen, die erlebten Angebote jedoch nur als schlecht bis mittelmäßig bewerteten. Eine klare Tendenz in eine Richtung der Bewertungen z.B. hin zu einer deutlichen Verbesserung ist nicht erkennbar. Die Effektstärken bewegen sich im kleinen Bereich. Die signifikanten Ergebnisse im Jahrgangsvergleich könnten auf starke Unterschiede in den verglichenen Gruppengrößen zurückzuführen sein. Gleiches gilt für die gewünschte Betonung der Studienangebote.

Die Kompetenzselbsteinschätzung zeigte, dass die Befragten ihre Kompetenzen zum Zeitpunkt des Studienabschlusses als gut bis mittelmäßig bewerteten, d.h. es besteht noch Optimierungsbedarf bei der Kompetenzorientierung der Lehre. So fiel im Vergleich zum im Beruf geforderten Kompetenzniveau die Selbsteinschätzung in den meisten Domänen schlechter aus. Diese Diskrepanz dürfte je nach Kompetenzdomäne insbesondere beim Berufseinstieg eine Herausforderung darstellen. Solche Befragungsdaten sind relevant, da sie aufzeigen, in welchen der im NKLM aufgeführten Kompetenzdomänen [https://nklm.de/zend/menu] bei der Abdeckung im Studium noch Nachholbedarf besteht. Ergebnisse anderer Absolvent*innenbefragungen zeigten ebenfalls, dass die Befragten ihre Kompetenzen zum Zeitpunkt des Studienabschlusses eher mittelmäßig beurteilten und so die gefundene Diskrepanz zwischen eigenem Kompetenzniveau und der beruflichen Anforderung in anderen Befragungen bestätigten [11].

Die kommunikative Kompetenz wurde verglichen mit den übrigen erhobenen Kompetenzdomänen am höchsten eingeschätzt. Über alle Jahrgänge hinweg wurde eine starke Betonung von Studienangeboten im Bereich Kommunikation gewünscht. Dies deckte sich mit den Ergebnissen aus anderen Befragungen [14]. Die Wichtigkeit der kommunikativen Kompetenzen wird ebenso durch den Wissenschaftsrat [15], den Masterplan Medizinstudium 2020 [16], den NKLM [https://nklm.de/zend/menu], weitere Expert*innen und Studierende [17], [18] betont. In Freiburg wird das Thema u.a. durch ein longitudinales Curriculum Kommunikation sowie digitale Materialien vorangetrieben [19]. Die Wirkung dieser Maßnahmen auf den selbst eingeschätzten Kompetenzerwerb soll u.a. durch zukünftige Absolvent*innenbefragungen überprüft werden.

Das Lehrangebot zum Erwerb wissenschaftlicher Kompetenzen wurde in Freiburg wie auch an anderen Standorten als ausbaufähig gesehen [3], [11], [14], [20]. Es zeigte sich, dass sich die Absolvent*innen hier eine starke Betonung bei den Studienangeboten wünschen, sich gleichzeitig aber mit den im Studium erworbenen wissenschaftlichen Kompetenzen für den Beruf ausreichend vorbereitet fühlten. Dies könnte aber auch daran liegen, dass gerade Berufseinsteiger*innen ggf. wissenschaftliche Themen zu diesem frühen Zeitpunkt als noch nicht relevant für die Berufsausübung sehen und sie somit ihre Kompetenz als ausreichend betrachten. In Freiburg sind im Bereich Wissenschaftlichkeit Verbesserungen nachweisbar. Seit 2012 wird im Rahmen der Arbeit am Longitudinalen Strang Wissenschaftlichkeit ein curriculares Angebot für Medizinstudierende entwickelt und implementiert, mit dem Ziel, die wissenschaftliche Handlungskompetenz zu fördern. Bisher wurde das Kompetenzniveau beim wissenschaftlichen Handeln eher als mittelmäßig eingeschätzt. Andere Quellen berichten ebenfalls, dass das Kompetenzniveau sowie die Lehre im Bereich Wissenschaftlichkeit eher als schlecht eingeschätzt bzw. sich eine Stärkung der Lehre von Wissenschaftskompetenzen gewünscht wird [3], [17], [20], [21]. Auch der Wissenschaftsrat, der Masterplan 2020 und die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) fordern, dass der Umgang mit wissenschaftlichen Erkenntnissen mehr im Studium geübt [15], [16], [22] und „spezifische Veranstaltungen zur Stärkung der wissenschaftlichen Kompetenzen verbindlich in die Curricula“ [15] aufgenommen werden müssen. In Freiburg konnte zur Stärkung der Lehre wissenschaftlicher Kompetenzen z.B. eine neue Vorlesungsreihe eingeführt werden.

Die Diskrepanz zwischen den Einschätzungen des vorhandenen und geforderten Kompetenzniveaus zeigt, dass es bei bevorstehenden Überarbeitungen des Curriculums noch Handlungsbedarf bei der Abdeckung einiger Kompetenzen im Studium gibt. Kürzlich an der Fakultät durchgeführte Befragungen unter Lehrenden und Studierenden bestätigen dies. Auch in Zukunft sollen solche Befragungen als Ergänzung zur Absolvent*innenbefragung durchgeführt werden. Die Absolvent*innenbefragungen sowie weitere Daten können u.a. aufzeigen, welche NKLM-Kompetenzen im Curriculum noch ausbaufähig sind bzw. wo Schwerpunkte bei Optimierungsmaßnahmen gesetzt werden sollten. Diese Daten werden aufbereitet und von Arbeitsgruppen, die sich mit Curriculumsentwicklung befassen, herangezogen. Wie erwähnt, gibt es in Freiburg bereits Initiativen im Bereich Wissenschaftlichkeit und Kommunikation. Darüber hinaus werden u.a. mit den Longitudinalen Strängen Praktische Fertigkeiten und Interprofessionalität sowie einem Konzept zur Förderung der digitalen Kompetenzen, weitere Initiativen verfolgt, um den Kompetenzerwerb der Studierenden zu fördern.

4.3. Implikationen für zukünftige Befragungen

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass Absolvent*innenbefragungen wichtige Hinweise zur Qualität des Studiums, zur Abdeckung von Lehrinhalten und Studienangeboten, zum Kompetenzerwerb sowie zur Vorbereitung auf die berufliche Praxis geben. Vor diesem Hintergrund ist die kontinuierliche Durchführung von Absolvent*innenbefragungen sehr wichtig, um zukünftige Herausforderungen, wie z.B. die neue ÄApprO, den neuen NKLM, Anpassungen in Studierendenauswahlverfahren oder die Fokussierung auf die medizinische Versorgung im ländlichen Raum und weitere bevorstehende Veränderungsprozesse, begleiten zu können [3].

Die sich stetig wandelnden Herausforderungen und Gegebenheiten erfordern eine kontinuierliche Überprüfung der Passung einzelner Fragebogeninhalte. So ergibt sich bspw. eine notwendige Überarbeitung der Kompetenzabfrage hinsichtlich einer Anpassung an den NKLM 2.0.

5. Ausblick

Die Methodik der Absolvent*innenbefragungen hat sich bewährt. Für die Herausforderungen der kommenden Jahre sollen die gewonnenen Daten eine Orientierung geben, wie wir am Beispiel der Studierendenauswahl, der „Landarztquote“ sowie der Kompetenzorientierung aufzeigen möchten:

Veränderte rechtliche Bedingungen bei der Studierendenauswahl können einen Einfluss auf den Studienerfolg haben. Zu dieser Frage liegen bisher noch wenige Daten vor. Angesichts des Wegfalls der Wartezeitquote und der größeren Bedeutung von sozialen Kompetenzen bei Auswahlverfahren und Absolvent*innenprofil müssen diese Fragestellungen bei zukünftigen Befragungen mehr Raum einnehmen. So können die Daten ggf. Hinweise darauf geben, inwiefern sich der Studienerfolg oder spätere Karriereweg von Personen, die durch unterschiedliche Auswahlverfahren Zugang zum Studium erhalten haben, unterscheiden. Gleiches gilt für die sogenannte „Landarztquote“. Durch Anpassungen im Fragebogen können in Zukunft ggf. Aussagen darüber getroffen werden, welche Einflüsse dazu führen könnten, dass Absolvent*innen ihre Zukunft bei einer Tätigkeit in einer ländlichen Region sehen. Zudem kann mittelfristig aufgezeigt werden, welche Auswirkungen die Anpassungen des Curriculums infolge der Umsetzung der neuen ÄApprO und des NKLM auf die wahrgenommene Kompetenzselbsteinschätzung haben. Schon davor können die Daten einen Hinweis darauf geben, in welchen Kompetenzdomänen in der Lehre Nachholbedarf besteht, sodass diese Bereiche bei der Curriculumsentwicklung fokussiert werden können. Zur Beantwortung u.a. dieser Fragestellungen wird der Fragebogen weiter optimiert und um Fragen ergänzt, die auch andere politisch aktuelle Themen aufgreifen.

6. Fazit

Die Ergebnisse aus den Absolvent*innenbefragungen ermöglichen einen Einblick in die Bewertung von Studienangeboten, -bedingungen, Kompetenzerwerb und Berufseinstieg aus Sicht ehemaliger Studierender. Durch die Analyse der Daten können wichtige Erkenntnisse für die Weiterentwicklung des Studiums gewonnen werden. Absolvent*innenbefragungen sollen daher weiter als Instrument für Curriculumsentwicklung und Qualitätssicherung eingesetzt werden.

Förderung

Die Absolvent*innenbefragungen wurden im Rahmen des BMBF-geförderten Verbundprojekts MERLIN (Medical Education Research – Lehrforschung im Netz BW) der Medizinischen Fakultäten Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Ulm und Tübingen unter Federführung des Standorts Freiburg durchgeführt. Förderzeichen: 01Pl12011A.

ORCIDs der Autor*innen

- Hannah Köpper: [0000-0002-8995-7700]

- Kevin Kunz: [0009-0003-0563-6534]

Danksagung

Wir danken unseren Kooperationspartner*innen im MERLIN-Projekt für die konstruktive Zusammenarbeit.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Dräger J. Hochschulen und Absolventen im Wettbewerb. Beitr Hochschulforsch. 2009;22(3):22-30. Zugänglich unter/available from: https://www.bzh.bayern.de/archiv/artikelarchiv/artikeldetail/hochschulen-und-absolventen-im-wettbewerb[2] Falk S, Gronostay M, Welpe I. Qualitätssicherung von Studium und Lehre und Profilbildung von Hochschulen durch Absolventenstudien. In: Reith F, Ditzel B, Seyfried M, Steinhardt I, Scheytt T, editors. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement an Hochschulen. Theoretische Perspektiven und Methoden. Augsburg/München: Nomos; 2019. p.135-154. DOI: 10.5771/9783957103536-133

[3] Gartmeier M, Epstein N, Berberat P, Fischer MR. Medizinstudium: Fakten statt Mythen. Dtsch Arztebl. 2017;114(40):A-1799, B-1532, C-1501. Zugänglich unter/available from: https://www.aerzteblatt.de/archiv/193758/Medizinstudium-Fakten-statt-Mythen

[4] Janson K, Teichler U. Absolventenstudien und Hochschulentwicklung – Überblick. Potentiale und Erträge von Absolventenstudien. In: Hochschulrektorenkonferenz, editor. Potentiale von Absolventenstudien für die Hochschulentwicklung, Dokumentation einer Veranstaltung der HRK in Kooperation mit dem INCHER-Kassel und dem Arbeitsbereich Absolventenforschung der FU Berlin am 18. und 19. Mai 2006 an der Universität Kassel. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz; 2007. p.5-16. Zugänglich unter/available from: http://www.hrk.de/publikationen/gesamtliste-hrk-publikationen/

[5] Schomburg H. Implementierung von entscheidungsnahen Absolventenstudien an Hochschulen in Deutschland. In: Hochschulrektorenkonferenz, editor. Aktuelle Themen der Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung: Systemakkreditierung - Rankings -Learning Outcomes, Beiträge zu einer Veranstaltung des Projekts Qualitätsmanagement der Hochschulrektorenkonferenz am 5./6.11.2007 in Bonn. Bonn: Hochschulrektorenkonferenz; 2008. p.81-92. Zugänglich unter/available from: http://www.hrk.de/publikationen/gesamtliste-hrk-publikationen/

[6] Wolter A. Absolventenstudien in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte der empirischen Bildungsforschung. Beitr Hochschulforsch. 2016;38(4):4-11.

[7] Falk S, Reimer M. Zum Mehrwert von Absolventenstudien für das Qualitätsmanagement. Konzeption und Ziele der Bayerischen Absolventenstudien. In: Falk S, Reimer M, Schmidt U, editors. Absolventenstudien und Qualitätsmanagement: Best Practices an deutschen und österreichischen Hochschulen. Münster, New York: Waxman; 2018. p.13-28.

[8] Giesler M, Forster J, Biller S, Fabry G. Development of a questionnaire to assess medical competencies: Reliability and validity of the Questionnaire. GMS Z Med Ausbild. 2011;28(2):Doc31. DOI: 10.3205/zma000743

[9] Paulmann V. Determinanten der Berufszufriedenheit von jungen Medizinerinnen und Medizinern. Ergebnisse der Absolventenbefragung der Medizinischen Hochschule Hannover 2010 bis 2014. Beitr Hochschulforsch. 2016;38(4):82-107.

[10] Falk S, Reimer M, Hartwig L. Absolventenforschung für Hochschulen und Bildungspolitik: Konzeption und Ziele des „Bayerischen Absolventenpanels“. Beitr Hochschulforsch. 2007;29(1):6-33.

[11] Dettmer A, Eberhardt J, Schmidt S, Krempkow R. Dresdner Absolventenstudien 2002 Medizin. Abschlußbericht. Befragung der Absolventen der Medizinischen Fakultät der TU Dresden zum beruflichen Verbleib und zur retrospektiven Bewertung der Studienqualität. Arbeitsberichte Dresdner Soziologie. Dresden: Technische Universität Dresden; 2002. p.12.

[12] Burkhardt A, Schomburg H, Teichler U. Hochschulstudium und Beruf - Ergebnisse von Absolventenstudien. Bonn: Bundesministerium für Bildung und Forschung Deutschland; 2000.

[13] Teichler U. Potentiale und Erträge von Absolventenstudien. Sozialwissenschaft Berufspraxis. 2002;25(1/2):9-32.

[14] Jungbauer J, Kamenik C, Alfermann D, Brähler E. Wie bewerten angehende Ärzte rückblickend ihr Medizinstudium? Ergebnisse einer Absolventenbefragung [How do young physicians assess their medical studies in retrospect? Results of a medical graduates' survey in Germany]. Gesundheitswesen. 2004;66(1):51-56. DOI: 10.1055/s-2004-812705

[15] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modellstudiengänge. Berlin: Wissenschaftsrat; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4017-14.pdf

[16] Bundesministerium für Bildung und Forschung. Masterplan Medizinstudium 2020: Beschlusstext. Berlin: Bundesministerium für Bildung und Forschung; 2017. Zugänglich unter/available from: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/downloads/files/2017-03-31_masterplan-beschlusstext.pdf?__blob=publicationFile&v=2

[17] Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland (bvmd); Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland e. V. (MFT); Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM). Gemeinsame Stellungnahme bvmd, MFT, DEGAM, Masterplan – quo vadis? Berlin: bvmd, MFT; 2016. Zugänglich unter/available from: https://medizinische-fakultaeten.de/medien/stellungnahmen/masterplan-quo-vadis/

[18] Hinding B, Gornostayeva M, Lux R, Brünahl C, Buggenhagen H, Gronewold N, Hollinderbäumer A, Reschke K, Schultz JH, Jünger J. Kommunikative Kompetenzen von Ärztinnen und Ärzten. Leitfaden zur Implementierung des nationalen longitudinalen Mustercurriculums Kommunikation in der Medizin. Mainz: Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen (IMPP); 2020.

[19] Ahles J, Kunze AM, Ortmann V, Kunz K, Fabry G, Maun A. Ärztliche Gesprächsführung kompakt und übertragbar: Implementierung von didaktischen Handreichungen zur Lehre kommunikativer Fähigkeiten. In: Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA). Zürich, Schweiz, 16.-17.09.2021. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2021. DocV17-03. DOI: 10.3205/21gma065

[20] Epstein N, Huber J, Gartmeier M, Berberat PO, Reimer M, Fischer MR. Untersuchung zum wissenschaftlichen Kompetenzerwerb im Medizinstudium und während der Promotion. GMS J Med Educ. 2018;35(2):Doc20. DOI: 10.3205/zma001167

[21] Medizinstudierende plädieren für mehr Wissenschaft im Studium. Dtsch Arztebl. 2017. Zugänglich unter/available from: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/73845/Medizinstudierende-plaedieren-fuer-mehr-Wissenschaft-im-Studium

[22] Medizinstudium: AWMF fordert Wissenschaftlichkeit als Ausbildungsziel. Dtsch Arztebl. 2017. Zugänglich unter/available from: https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/71304/Medizinstudium-AWMF-fordert-Wissenschaftlichkeit-als-Ausbildungsziel