[Wissenschaftliche Kompetenzen in der Versorgungsforschung – Kenntnisse, Anwendung und Bedürfnisse hinsichtlich Fortbildungen von Mitarbeitenden des Universitätsklinikums Tübingen]

Hannah Richter 1Anja Herrmann 1

Emily Piontkowski 1

Stefanie Joos 1,2

David Häske 1

Monika A. Rieger 1,3

1 Universitätsklinikum Tübingen, Zentrum für öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung, Tübingen, Deutschland

2 Universitätsklinikum Tübingen, Institut für Allgemeinmedizin und Interprofessionelle Versorgung, Tübingen, Deutschland

3 Universitätsklinikum Tübingen, Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung, Tübingen, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Am Universitätsklinikum Tübingen (UKT) werden bestehende Fortbildungsangebote zu wissenschaftlichen Kompetenzen in der Versorgungsforschung weiterentwickelt. Ziel der Studie ist es den Kenntnisstand, Anwendung und Bedürfnisse hinsichtlich Fortbildungen bei den Beschäftigten zu ermitteln.

Methodik: 2022 wurde am UKT eine teilstandardisierte anonyme Querschnittsbefragung durchgeführt. Inhalt der Fragebogenerhebung war der Kenntnis- und Anwendungsstand hinsichtlich verschiedener Forschungsmethoden, das Bedürfnis nach Fortbildungen zu diesen und weiteren versorgungsforschungsnahen Themen sowie die präferierte Fortbildungskonzeption. Die Auswertung erfolgte deskriptiv anhand absoluter und relativer Häufigkeiten insgesamt sowie gruppiert nach wissenschaftlicher Erfahrung der Teilnehmenden.

Ergebnisse: Die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden zeigte, dass anteilig Forschungskompetenzen vorlagen. Der Kenntnis- und Anwendungsstand variierte stark in Bezug auf verschiedene Forschungsmethoden. Die 222 Teilnehmenden äußerten am häufigsten den Wunsch nach Fortbildungen zur Erstellung von Metaanalysen (56%), Fragebogenvalidierung (43%) und -entwicklung (42%). Großes Interesse bestand zudem an Fortbildungen zu Projektkoordination (57%), Drittmittelprojekte (46%) sowie Wissenschaftskommunikation (45%).

Schlussfolgerung: Die Erhebung verdeutlicht bestehende Forschungskompetenzen und das Bedürfnis nach methodischer Qualifizierung im Bereich der Versorgungsforschung bei Beschäftigten des UKT. Hierbei scheint ein Schwerpunkt auf der Evidenzgenerierung, Methoden der empirischen Sozialforschung und allgemeinen forschungsbezogenen Kompetenzen zu liegen. Die Ergebnisse werden für die Konzeption neuer Fortbildungen mit Fokus auf Versorgungsforschung verwendet.

Schlüsselwörter

Forschungskompetenz, Forschungsmethoden, Universitätsklinikum, Fortbildungen

1. Einleitung

Traditionell wird in der Forschung der Universitätsmedizin ein Schwerpunkt auf präklinische und klinische Forschung gelegt. Sich wandelnde Versorgungsbedarfe und Herausforderungen im Gesundheitssystem lassen jedoch zusätzlich die Relevanz von struktur- und systemorientierten Forschungsbereichen, wie Public Health, der Gesundheitssystemforschung, Epidemiologie und Versorgungsforschung wachsen, sodass neben der translationalen Forschung, der wissenschaftliche Fokus auf Versorgungsprozesse und die Bevölkerungsmedizin an Bedeutung gewinnen [1].

Mit Blick auf ärztliches Personal nahmen in den vergangenen Jahren die Forderungen nach einer stärkeren Integration wissenschaftlicher Kompetenzen in das Studium der Humanmedizin zu [2], [3], [4], [5], [6], [7]. Der 2015 veröffentlichte Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin (NKLM) 1.0 und der im Jahr 2021 angepasste NKLM 2.0 ([https://nklm.de/zend/menu], Abruf am 24.11.2022) umfassen unter anderem eine Vielzahl an Kompetenzen und Lernzielen im Bereich medizinisch-wissenschaftlicher Fertigkeiten, die in die zukünftige Gestaltung der Curricula der medizinischen Fakultäten einfließen sollten. Dieser Bereich umfasst u.a. Kompetenzen in der Recherche und Interpretation relevanter Literatur und anderer Informationsquellen sowie Kompetenzen hinsichtlich einer angemessenen Anwendung quantitativer und qualitativer Methoden der empirischen Sozialforschung, der Statistik und evidenzbasierter Medizin ([https://nklm.de/zend/menu], Abruf am 24.11.2022). Verschiedene humanmedizinische Studiengänge beschreiben bereits die Integration wissenschaftlicher Fertigkeiten in ihre Curricula, z.B. in Form longitudinaler Wissenschaftscurricula oder einzelner Seminare und Kursangebote für Studierende und Promovierende [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14]. Zusätzlich zur beschriebenen Entwicklung in der Humanmedizin ist das Setting der Universitätsklinika geprägt von der zunehmenden Akademisierung und Professionalisierung der Gesundheitsfachberufen wie Ergotherapie, Hebammenkunde, Logopädie, Pflege und Physiotherapie [15].

Mit dem Ziel, Universitätsmedizin stärker mit Versorgungsforschung und dem öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) zu verzahnen, wurde im Jahr 2019 unter Beteiligung des damaligen Ministeriums für Soziales und Integration Baden-Württemberg das Zentrum für öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung Tübingen (ZÖGV) am Universitätsklinikum Tübingen (UKT) gegründet [16]. Neben Forschungsprojekten im Bereich der Versorgungsforschung mit Schwerpunkt auf und in Kooperation mit dem ÖGD zählen die methodische Beratung sowie die Entwicklung und Durchführung wissenschaftlich-methodischer Qualifizierungsangebote (Methodentraining) zu den Kernaufgaben des ZÖGV. Das Methodentraining adressiert Mitarbeitende und wissenschaftlichen Nachwuchs aus der Universitätsmedizin sowie aus dem ÖGD. Ausgehend von positiven Erfahrungen mit Vorläufer-Angeboten [17], [18] wurden in Form von Workshops und regelmäßigen Forschungswerkstätten bislang v.a. qualitative Methoden der empirischen Sozialforschung (u.a. Datenerhebung mittels Einzel- und Fokusgruppeninterviews, Inhaltsanalyse), quantitative Methoden der empirischen Sozialforschung (Fragebogen-Konstruktion und statistische Auswertung) und u.a. der Umgang mit Routinedaten thematisiert.

Eine strukturierte Bedarfsanalyse erfolgte bisher nicht. Mit dem Ziel, das Methodentraining des ZÖGV zielgruppengerecht weiterzuentwickeln, wurden im Rahmen des vom Bundesministerium für Gesundheit (BMG) geförderten Projekts „Infektionsschutz.Neu.Gestalten“ (I.N.Ge) Bedürfnisse hinsichtlich der inhaltlichen, methodischen und didaktischen Ausgestaltung des Methodentrainings mit Blick auf die beiden Zielgruppen aus der Universitätsmedizin und dem ÖGD erhoben. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit folgenden Forschungsfragen in Bezug auf Mitarbeitende am UKT und im Kontext der Versorgungsforschung:

- Welche Kenntnisse zu wissenschaftlichen Forschungsmethoden liegen vor?

- Welche wissenschaftlichen Forschungsmethoden werden angewendet?

- Welche Bedürfnisse bestehen hinsichtlich Fortbildungen zu wissenschaftlichen Forschungsmethoden?

Die Ergebnisse einer zeitlich parallel durchgeführten Erhebung im Bereich des ÖGD werden gesondert vorgestellt [19].

2. Projektbeschreibung

2.1. Setting

Das UKT ist eines von fünf Universitätsklinika in Baden-Württemberg und mit 1.585 Planbetten das drittgrößte Universitätsklinikum in Baden-Württemberg [20]. Forschungsschwerpunkte des UKT liegen auf Neurowissenschaften, Immunologie und Onkologie, Infektionsforschung und Diabetes und vaskulärer Medizin ([https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/medizinische-fakultaet/forschung], Abruf am 01.12.2022).

2.2. Datenerhebung

Vom 12.07.-29.07.2022 wurde online eine teilstandardisierte anonyme Querschnittsbefragung mit der Umfragesoftware UNIPARK (Tivan XI GmbH, Köln, Deutschland) durchgeführt. Die Rekrutierung erfolgte per E-Mail klinikintern sowie über Aushänge in den Betriebskantinen mit Hinweis auf die freiwillige Teilnahme. Adressiert wurde (zukünftig) wissenschaftlich tätiges Personal. Voraussetzungen zur Teilnahme war ein Alter von mindestens 18 Jahren, ausreichendes Verständnis deutscher Sprache sowie die Zugehörigkeit zum UKT oder zur Medizinischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre, in denen das Methodentraining von einer Vielzahl unterschiedlicher Disziplinen besucht wurde, wurde eine momentane oder zukünftige wissenschaftliche Tätigkeit nicht als Einschlusskriterium festgelegt. Stattdessen wurde eine Teilnahme für alle an wissenschaftlichen Methoden interessierten Mitarbeitenden des UKT ermöglicht. Für die Studie liegt ein positives Ethikvotum der zuständigen Ethikkommission des UKT und der Medizinischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen vor (249/2022BO2).

2.3. Erhebungsinstrument

Auf Basis wissenschaftlicher Literatur wurde im interdisziplinären Team ein Fragebogen mit 22 Items entwickelt (siehe Anhang 1 [Anh. 1]). Vor der Erhebung erfolgte ein Pretest mit vier wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen aus verschiedenen Einrichtungen des UKT, deren Rückmeldungen in die Finalisierung des Fragebogens einflossen. Der finale Fragebogen umfasste die Erfassung des beruflichen Hintergrundes, eine Frage zur Selbsteinschätzung bzgl. wissenschaftlicher Forschungskompetenzen ohne Eingrenzung auf ein besonderes Forschungsfeld (Likert-Skala) und Fragen zum Kenntnis- und Anwendungsstand hinsichtlich quantitativer und qualitativer Methoden der empirischen Sozialforschung sowie hinsichtlich weiterer Methoden und Studientypen der Versorgungsforschung (Likert-skaliert: Antwortmöglichkeiten „Kenne ich nicht/habe ich noch nie etwas davon gehört“, „Kenne ich, habe ich aber noch nicht angewandt“, „Habe ich schon angewandt“). Darüber hinaus umfasste er Fragen zu Wünschen nach Fortbildungen in diesen und weiteren wissenschaftsbezogenen Bereichen (z.B. Antragsstellung, wissenschaftliches Schreiben) sowie zu Software für die Datenauswertung. Abschließend wurde die Meinung zu verschiedenen organisatorischen und didaktischen Aspekten der Fortbildungen erfragt. Um auch in der Fragebogenentwicklung nicht bedachte Antworten zu ermöglichen, wurde der Großteil der Fragen halboffen mit der Option „Sonstiges“ und Möglichkeit zur Freitext-Eingabe formuliert.

2.4. Datenanalyse

Die Daten wurden mittels IBM SPSS Statistics 28 (IBM Inc., Armonk, NY, United States) analysiert, wobei Antworten teilweise aggregiert wurden (z.B. „Geringe wissenschaftliche Forschungskompetenzen“ und „Basiswissen an wissenschaftliche Forschungskompetenzen“ zu „Mittlere wissenschaftliche Forschungskompetenzen“). Die Darstellung der Ergebnisse erfolgte deskriptiv für die Gesamtstichprobe und gruppiert nach wissenschaftlicher Erfahrung der Teilnehmenden anhand absoluter und relativer Häufigkeiten. In die Auswertung wurden alle Teilnehmenden eingeschlossen unabhängig davon, ob der Fragebogen vollständig beantwortet wurde. Für eine bessere Lesbarkeit des Artikels werden einzelne Formulierungen aus dem Fragebogen vereinfacht dargestellt („Wissenschaftlicher Dienst und Forschung“ = „Forschung“, „Selbsteinschätzung der Forschungskompetenz“ = „Forschungskompetenz“).

3. Ergebnisse

Im Folgenden wird jeweils auf die drei am häufigsten genannten Aspekte, z.B. auf am häufigsten genannte Fortbildungswünsche, für die Gesamtstichprobe und gruppiert nach wissenschaftlicher Erfahrung der Teilnehmenden fokussiert. Alle ausführlichen Ergebnisse können dem Anhang 2 [Anh. 2], Tabellen S1-S21 entnommen werden.

3.1. Stichprobenbeschreibung

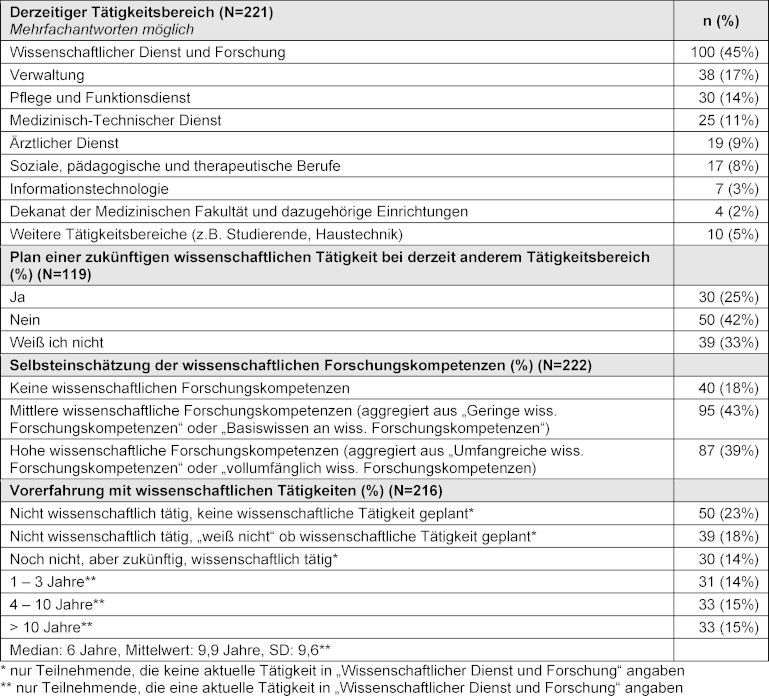

Insgesamt nahmen 222 Personen an der Befragung teil, 137 schlossen die Erhebung ab. 100 (45%) Teilnehmende gaben an, zum Zeitpunkt der Befragung in der Forschung tätig zu sein. 30 Teilnehmende, die zum Zeitpunkt der Befragung ausschließlich außerhalb der Forschung beschäftigt waren, planten zukünftig eine wissenschaftliche Tätigkeit. Hinsichtlich der wissenschaftlichen Vorerfahrung gaben die Befragten eine unterschiedliche Dauer bisheriger wissenschaftlicher Tätigkeiten an (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

Tabelle 1: Stichprobenbeschreibung

3.2. Selbsteinschätzung der Forschungskompetenzen

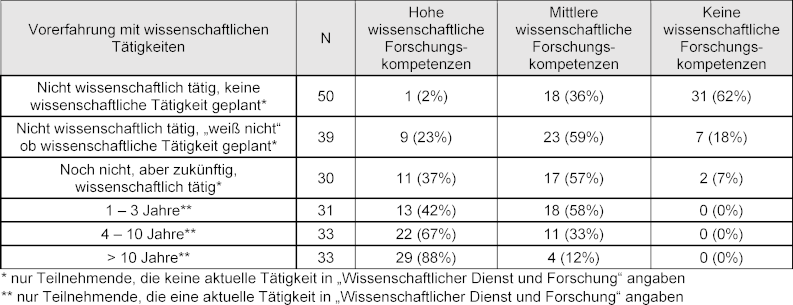

Insgesamt 182 (82%) gaben an, über wissenschaftliche Forschungskompetenzen auf unterschiedlichem Niveau zu verfügen. Ausschließlich 40 (18%) Teilnehmende gaben an, keine wissenschaftlichen Forschungskompetenzen zu haben. Diese waren zum Zeitpunkt der Befragung noch nie wissenschaftlich tätig, der Großteil plante auch zukünftig keine wissenschaftliche Tätigkeit. Zum Befragungszeitpunkt wissenschaftlich Tätige (n=97) schätzten ihre Forschungskompetenzen mindestens als mittel ein. Der Anteil, der angab hohe wissenschaftliche Forschungskompetenzen zu haben, war umso größer, desto länger Teilnehmende in der Vergangenheit bereits wissenschaftlich tätig waren (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]).

Tabelle 2: Selbsteinschätzung der wissenschaftlichen Forschungskompetenz nach Vorerfahrung mit wissenschaftlichen Tätigkeiten

3.3. Kenntnisstand wissenschaftlicher Forschungsmethoden

Die Durchführung von Reallaboren (67%), Patient Reported Outcomes Experience Measures (64%) und Diskursanalysen (60%) waren die Forschungsmethoden, die den wenigsten Teilnehmenden bekannt waren. Bereits über 10 Jahre wissenschaftlich Tätige gaben im Gegensatz zu weniger oder gar nicht Erfahrenen insbesondere fehlende Kenntnisse in qualitativen Auswertungsmethoden, wie der Dokumentarischen Methode und Verfahren der Biografieforschung an (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]).

Tabelle 3: Die drei am häufigsten genannten fehlenden Kenntnisse in wissenschaftlichen Forschungsmethoden insgesamt und gruppiert nach wissenschaftlicher Erfahrung der Teilnehmenden

3.4. Anwendungsstand wissenschaftlicher Forschungsmethoden

Die Erhebung von Primärdaten (66%), Fragebogenentwicklung (55%) und Hypothesentests (52%) waren die Forschungsmethoden, die von der meisten Teilnehmenden bereits angewendet wurde. Mit zunehmender wissenschaftlicher Erfahrung wurde von einem größeren Anteil angegeben Methoden bereits angewendet zu haben. Während Teilnehmenden, die nicht oder bislang nicht wissenschaftlich tätig waren, insbesondere die Anwendung von Erhebungsmethoden angaben, fielen bei wissenschaftlich Erfahrenen auch quantitative Auswertungsmethoden, wie Hypothesentest, Korrelations- und Regressionsanalysen in die drei am häufigsten angewendeten Methoden (siehe Anhang 2 [Anh. 2], Tabellen S1-S7).

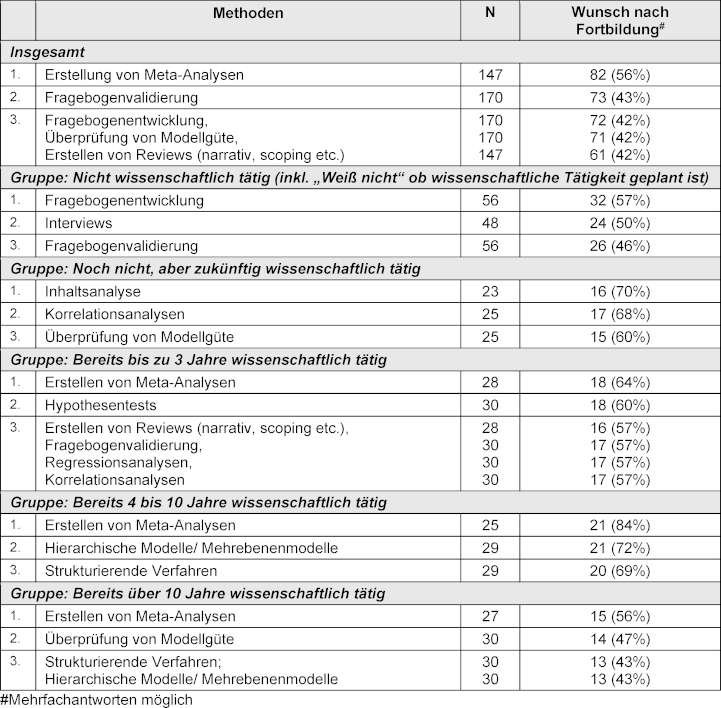

3.5. Bedürfnisse hinsichtlich Fortbildungen zu wissenschaftlichen Forschungsmethoden

Interesse an Fortbildungsangeboten wurde insbesondere zu Metaanalysen (56%), Fragebogenvalidierung (43%) und -entwicklung (42%) sowie zu Überprüfung von Modellgüte (42%) und Erstellen von Reviews (narrativ, scoping etc.) (42%) geäußert. Während nicht wissenschaftlich Tätige insbesondere Fortbildungswünsche zu Erhebungsmethoden nannten, wünschten sich noch nicht, aber zukünftig wissenschaftlich Tätige vorallem Fortbildungen zu Auswertungsmethoden. Bereits wissenschaftlich Tätige äußerten sich insbesondere positiv zu Fortbildungen zu Metaanalysen und komplexeren quantitativen Auswertungsmethoden, wie hierarchischen Modellen und strukturierenden Verfahren (siehe Tabelle 4 [Tab. 4]).

Tabelle 4: Die drei am häufigsten genannten Fortbildungswünsche insgesamt und gruppiert nach wissenschaftlicher Erfahrung der Teilnehmenden

3.6. Bedürfnisse hinsichtlich Fortbildungen zu forschungsnahen Themen

Fortbildungen zu forschungsnahen Themen wurden sich insbesondere zu Projektkoordination (57%), Drittmittelbeantragung/-verwaltung und Überblick (46%) sowie zu Wissenschaftskommunikation (45%) gewünscht. Vorallem der Wunsch nach einer Fortbildung zu Projektkoordination wurde unabhängig wissenschaftlicher Erfahrung geäußert. Wissenschaftlich bislang gar nicht oder wenig Erfahrene interessierten sich überdies für Fortbildungen zu Grundlagen wie der Forschungsfragenentwicklung und wissenschaftlichem Schreiben. Wissenschaftlich Erfahrene äußerte hingegen insbesondere den Wunsch nach Fortbildungen zu Datenschutzthematiken in der Forschung, Wissenschaftskommunikation sowie spezifischen Antragsstellungen (siehe Tabelle 5 [Tab. 5]).

Tabelle 5: Die drei am häufigsten genannten Fortbildungswünsche hinsichtlich forschungsnaher Themen insgesamt und gruppiert nach wissenschaftlicher Erfahrung der Teilnehmenden

3.7. Bedürfnisse hinsichtlich Fortbildungen zu Datenbearbeitungs-Software

Interesse an Fortbildungen zu Datenbearbeitungs-Software bestand mehrheitlich hinsichtlich SPSS (63%), SAS (42%) sowie STATA (37%) und MAXQDA (37%). Auch wenn insbesondere bei bislang wissenschaftlich weniger Erfahrenen ein Anteil von bis zu 54% Interesse an einer Fortbildung zu MAXQDA äußerte, konnte unabhängig wissenschaftlicher Erfahrung ein größeres Interesse an Fortbildungen zu statistischen als zu qualitativen Auswertungsprogrammen festgestellt werden (siehe Anhang 2 [Anh. 2], Tabellen S14-S20).

3.8. Fortbildungskonzeption

Auf die Frage, wie methodische Fortbildungen unabhängig der COVID-19-Pandemie organisiert werden sollten, gaben die meisten einen Wunsch nach Blended-Learning-Programmen an (42%). 85% wünschten sich zudem eine Teilnahmebescheinigung. Mit wenigen Ausnahmen zeigten sich diese Präferenzen unabhängig der wissenschaftlichen Erfahrung (siehe Anhang 2 [Anh. 2], Tabelle S21).

4. Diskussion

Versorgungsforschung wird in Deutschland bislang vorwiegend im Studiengang der Humanmedizin und in gesundheitswissenschaftlichen Studiengängen gelehrt [21]. Erhebungen unter Studierenden zeigten aber, dass insbesondere Medizinstudierende ihre wissenschaftlichen Kompetenzen als eher gering einschätzen [22]. In einer weiteren Erhebung gaben unterdurchschnittlich wenig Studierende der Humanmedizin an, durch ihr bisheriges Studium hinsichtlich wissenschaftlicher Methodenkenntnisse und der Fähigkeit gefördert worden zu sein, selbstständig eine Tätigkeit in der Forschung auszuüben [23]. Auch wenn in Deutschland eine zunehmende Integration wissenschaftlicher Fertigkeiten in die Curricula von Medizinstudiengängen [8], [9], [10], [11], [12] sowie eine zunehmende Professionalisierung bzw. Akademisierung der Gesundheitsfachberufe zu verzeichnen ist [15], kann entsprechend derzeit von einem Bedarf an Fortbildungen zu wissenschaftlichen Kompetenzen im Setting von Universitätsklinika ausgegangen werden.

Die Ergebnisse dieser Arbeit ermöglichen das Methodentraining am ZÖGV weiterzuentwickeln. Das Ergebnis zur Selbsteinschätzung der Forschungskompetenzen zeigt, dass aus Sicht der Befragten insbesondere bei den schon wissenschaftlich Tätigen bereits anteilig Forschungskompetenzen vorliegen, jedoch der Großteil der Nachwuchswissenschaftler*innen ihre Forschungskompetenzen nicht als hoch einstufte. Insbesondere nicht wissenschaftlich Tätige gaben erwartungsgemäß geringe Forschungskompetenzen an. Dass trotz heterogener Stichprobe zu jeder in der Befragung eingeschlossenen Forschungsmethodik mindestens von einem Viertel der Teilnehmenden der Wunsch nach einer Fortbildung geäußert wurde, verdeutlicht den Bedarf an Methodentraining im Bereich der Versorgungsforschung am UKT. Die Teilnahme von nicht wissenschaftlich tätigen Mitarbeitenden an der Befragung weist zudem darauf hin, dass auch außerhalb primär wissenschaftlicher Tätigkeiten am UKT Interesse an Themen und Methoden der Versorgungsforschung besteht. Die Auswertung nach wissenschaftlicher Erfahrung zeigt zudem, dass verschiedene am Methodentraining interessierte Personengruppen unterschiedliche Bedürfnisse aufweisen, die bei der Konzeption, insbesondere hinsichtlich erwarteter Vorkenntnisse berücksichtigt werden sollten.

Eine auffällige Konzentration auf quantitative Methoden bei am häufigsten gewünschten Fortbildungen kann einerseits durch die klinischen und auf Grundlagenforschung ausgerichteten Forschungsschwerpunkte des UKT erklärt werden ([https://www.medizin.uni-tuebingen.de/de/medizinische-fakultaet/forschung], Abruf am 01.12.2022). Mit Blick auf die Unterschiede beim Kenntnis- und Anwendungsstand zwischen quantitativen und qualitativen Forschungsmethoden kann der Schwerpunkt zudem vermutlich auf die lange Zeit vorherrschende Dominanz quantitativer Methoden in der Versorgungsforschung [24] und im Studium im Bereich der Versorgungsforschung [21] zurückgeführt werden. Für die Konzeption des Methodentrainings gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass unter anderem bedingt durch ein sich wandelndes Krankheitsspektrum hin zu chronischen Erkrankungen sowie durch die Erforschung von Themen wie Lebensqualität und Wohlbefinden qualitativen Forschungsansätzen eine zunehmende Bedeutung zukommen [25]. Um dem ergänzenden Charakter quantitativer und qualitativer Forschungsstrategien gerecht zu werden [25], wird auch für die zukünftige Ausgestaltung des Methodentrainings geplant am UKT Forschungskompetenzen beider Bereiche zu vermitteln. So wurde das Methodentraining um neue Workshops, z.B. zu den Themen Metanalysen, Literaturrecherche und Bewertung von Literatur sowie komplexen Interventionen erweitert. Bereits bestehende Veranstaltungen zu gewünschten Themen wie Fragebogenentwicklung und Interviews wurden beibehalten. Die Aufnahme eines Workshops zur Fragebogenvalidierung ist geplant und wird derzeit organisiert. Auf den Wunsch nach Fortbildungen zu forschungsnahen Themen wurde in Form eines neuen Formats, kurzen Methodenimpulsen, eingegangen (siehe Tabelle 6 [Tab. 6]).

Tabelle 6: Angebote des ZÖGV Methodentrainings, Stand: Dezember 2023

Hinsichtlich der Gestaltung der Fortbildungen wurden von den meisten Teilnehmenden Blended-Learning-Programme präferiert, gleichwohl auch Online- und Präsenz-Veranstaltungen Zustimmung erhielten. Unter Berücksichtigung unterschiedlicher Potenziale der Veranstaltungsarten, wie z.B. eine höhere Effizienz [26] und ein intensivere kollegialer Austausch [26], [27] bei Präsenzveranstaltungen sowie örtlicher und zeitlicher Flexibilität [26], [27] und ein reduzierter Reise-, Kosten- und Zeitaufwand bei Online-Angeboten [27], wird bei der Konzeption der Fortbildungen zukünftig abgewogen werden müssen, welche Potenziale genutzt werden sollen. Zudem können Methoden der E-Didaktik herangezogen werden, um Einschränkungen bei Online-Formaten zu reduzieren [28]. In unserem Fall muss zudem eine weitere Zielgruppe des Methodentrainings, Mitarbeitende aus dem ÖGD, bei der Planung Berücksichtigung finden, die insbesondere von der räumlichen Flexibilität von Online-Einheiten profitieren kann. Im Rahmen des Methodentrainings wurde bereits ein Blended-Learning Format erprobt, welches gut angenommen wurde. Weitere Angebote sind in Planung.

Um einschätzen zu können, ob das Methodentraining des ZÖGV in modifizierter Form den Bedarfen und Bedürfnissen der Zielgruppen entspricht und um eine kontinuierliche Weiterentwicklung zu gewährleisten, wurde ab Herbst 2023 eine Evaluation der Veranstaltungen etabliert. Im Rahmen der Evaluation werden Rückmeldungen zu der besuchten Veranstaltung (z.B. Menge vermittelter Inhalte, Qualität vermittelter Inhalte und Didaktik) sowie zum gesamten Methodentrainings (z.B. Relevanz, Themenvielfalt und Organisation) eingeholt.

Limitationen

Bei der Interpretation der vorliegenden Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass ausschließlich die subjektiven Einschätzungen der Teilnehmenden abgebildet wurden und der Begriff „wissenschaftliche Forschungskompetenzen“ nicht vorab definiert wurde. Zudem gilt es zu beachten, dass ausschließlich 137 Teilnehmende die Befragung abschlossen. Da uns kaum Informationen zur Grundgesamtheit am UKT vorliegen und in der Erhebung aus Datenschutzgründen keine soziodemografischen Daten erhoben wurden, kann nicht eingeschätzt werden, ob die Teilnehmenden repräsentativ für die Mitarbeitenden am UKT sind. Es kann zudem nicht ausgeschlossen werden, dass insbesondere die an Fortbildungen zu wissenschaftlichen Methoden interessierten Personen an der Erhebung teilgenommen haben. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Befragung ausschließlich am UKT stattfand. Die Heterogenität an Forschungsschwerpunkten sowie in der Gestaltung der medizinischen Ausbildung sollte bei einer Übertragung der Ergebnisse auf andere Universitätsklinika oder Settings berücksichtigt werden.

5. Schlussfolgerung

Die vorliegende Erhebung weist auf die Notwendigkeit von Fortbildungen zu wissenschaftlichen Kompetenzen für die Versorgungsforschung im Setting des UKT hin. Die detaillierte Erfassung des Kenntnis- und Anwendungsstands sowie der Wünsche hinsichtlich der Inhalte und Gestaltung von Fortbildungen zur Vermittlung wissenschaftlicher Kompetenzen konnten bereits in die Weiterentwicklung des Methodentrainings einfließen. Die Integration weiterer Angebote zu identifizierten Themen ist geplant. Die kontinuierliche Weiterentwicklung wird überdies durch die Etablierung einer Evaluation der Teilnehmenden ergänzt.

Anmerkungen

Autorenschaft

Die Autor*innen David Häske und Monika A. Rieger teilen sich die Letztautorenschaft.

ORCIDs der Autor*innen

- Hannah Richter: [0000-0002-9672-2184]

- Anja Herrmann: [0009-0009-5438-8438]

- Emily Piontkowski: [0009-0000-5372-844X]

- Stefanie Joos: [0000-0002-5810-529X]

- David Häske: [0000-0001-5190-3937]

- Monika A. Rieger: [0000-0002-7855-3663]

Förderung

Diese Arbeit wurde als Teil des Projekts „Infektionsschutz.Neu.Gestalten“ (I.N.Ge) durch das Bundesministerium für Gesundheit unter dem Förderkennzeichen ZMI1-2521FSB111 unterstützt. Das Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung, Universitätsklinikum Tübingen, erhält eine institutionelle Förderung durch den Verband der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall).

Danksagung

Bei dieser Arbeit wurde die methodische Beratung des Instituts für Klinische Epidemiologie und angewandte Biometrie der Universität Tübingen in Anspruch genommen. Für die Unterstützung möchten wir uns bei Frau Dr. You-Shan Feng herzlich bedanken. Wir danken darüber hinaus Dr. Achim Siegel vom Institut für Arbeitsmedizin, Sozialmedizin und Versorgungsforschung für seine Unterstützung bei der Entwicklung des Fragebogens sowie Miriam Colombo, Carina Klocke und Anna-Jasmin Wetzel vom Institut für Allgemeinmedizin & Interprofessionelle Versorgung für ihre Unterstützung bei der Entwicklung des Fragebogens sowie für Ihre Rückmeldung zu den Ergebnissen. Frau Nastaran Jafari danken wir herzlich für ihre Unterstützung bei der englischen Übersetzung.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur künftigen Rolle der Universitätsmedizin zwischen Wissenschafts- und Gesundheitssystem. Köln: Wissenschaftsrat; 2021. Zugänglich unter/available from: https://www.wissenschaftsrat.de/download/2021/9192-21.pdf[2] Müller W. AWMF-Stellungnahme: Förderung der wissenschaftlichen Medizin schon in der studentischen Ausbildung. GMS Mitt AWMF. 2008;5:Doc12. Zugänglich unter/available from: https://www.egms.de/static/de/journals/awmf/2008-5/awmf000155.shtml

[3] DFG Senatskommission. Empfehlungen der Senatskommission für Klinische Forschung. Strukturierung der wissenschaftlichen Ausbildung für Medizinerinnen und Mediziner. Bonn: Deutsche Forschungsgemeinschaf; 2010. Zugänglich unter/available from: https://www.dfg.de/download/pdf/dfg_im_profil/geschaeftsstelle/publikationen/medizinausbildung_senat_klinische_forschung.pdf

[4] Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. Stellungnahme zur Wissenschaftlichkeit des Medizinstudiums. Düsseldorf: AWMF; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.awmf.org/fileadmin/user_upload/dateien/stellungnahmen/2014/1.pdf

[5] Wissenschaftsrat. Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Medizinstudiums in Deutschland auf Grundlage einer Bestandsaufnahme der humanmedizinischen Modellstudiengänge. Dresden: Wissenschaftsrat; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4017-14.pdf

[6] Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland e.V. Konzeptpapier zur Zukunft und Weiterentwicklung des Medizinstudiums. Berlin: bvmd; 2014. Zugänglich unter/available from: https://www1.bvmd.de/fileadmin/redaktion/Positionspapiere/Positionspapier_2014-06-01_Zukunft_und_W_entwicklung_Medizinstudium.pdf

[7] Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina; Medizinischer Fakultätentag der Bundesrepublik Deutschland, editors. Die Bedeutung von Wissenschaftlichkeit für das Medizinstudium und die Promotion. Halle (Saale): Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina; 2019. URN: urn:nbn:de:gbv:3:2-105641

[8] Eckel J, Schüttpelz-Brauns K, Miethke T, Rolletschek A, Fritz HM. The inventory as a core element in the further development of the science curriculum in the mannheim reformed curriculum of medicine. GMS J Med Educ. 2017;34(2):Doc22. DOI: 10.3205/zma001099

[9] Moritz S, Halawi A, Proksch C, Werner JM, Paulsson M, Rothschild M, Stosch C. Studies on acceptance, evaluation and impact of the Cologne program "research and medical studies". GMS J Med Educ. 2020;37(1):Doc5. DOI: 10.3205/zma001298

[10] Hartmann M, Monzer N, Schultz J-H, Ditzen B, Wensing M, Schmalenberger K, Herzog W. Wissenschaft verstehen und anwenden. Ein neues Curriculum für Medizinstudierende zur Entwicklung von Forschungskompetenz in der psychosozialen Medizin [Promoting research competence in psychosocial medicine - A new curriculum for medical students]. Z Psychosom Med Psychother. 2021;67(1):78-87. DOI: 10.13109/zptm.2021.67.1.78

[11] Griegel S, Kühl M, Schneider A, Kühl SJ. Medical dissertation basics: Analysis of a course of study for medical students. GMS J Med Educ. 2022;39(2):Doc26. DOI: 10.3205/zma001547

[12] Rauch AK, Offergeld C, Ketterer MC. Wie kann wissenschaftliches Arbeiten in der Medizin vermittelt werden? Digitale Lehre in Zeiten der COVID-Pandemie am Beispiel der HNO-Heilkunde [How to impart scientific knowledge and writing skills? Digital education during the COVID-19 pandemic using the example of otorhinolaryngology]. HNO. 2022;70(7):540-549. DOI: 10.1007/s00106-022-01158-w

[13] Sieber M, Mohr D, Lettfuß N, Heinzmann V, Wosnik A, Nikolaou K, Zipfel S. Etablierung eines Längsschnittcurriculums Wissenschaftlichkeit (Tü-REX) an der Medizinischen Fakultät Tübingen [Bericht über Entwicklungsprozess]. In: Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA). Wien, 19.-22.09.2018. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2018. DocP12.5. DOI: 10.3205/18gma281

[14] Scheel P, Sieber M, Mohr D, Lettfuß N, Wosnik A, Zipfel S, Nikolaou K. Tübinger Research Experience (Tü-REX). In: Gemeinsame Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA), des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung der Lehre in der Zahnmedizin (AKWLZ) und der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Lehre (CAL). Interprofessionelle Lehre. Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität, 25.-28.September 2019. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2019. DocP-02-10. DOI: 10.3205/19gma253

[15] Walkenhorst U. Akademisierung und Professionalisierung in den Gesundheitsfachberufen. In: Rüve G, Altvater P, editors. Strategische Entwicklung von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Hannover: HIS-Institut für Hochschulentwicklung e. V.; 2022. p.51-59.

[16] Häske D, Rieger MA, Joos S. Public Health Infos. Zentrum für öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung Tübingen gegründet. Public Health Forum. 2020;28:84-87. DOI: 10.1515/pubhef-2019-0130

[17] Graf J, Emrich C, Rieger MA. Implementierung und Evaluation der Blockwoche „Methoden der Versorgungsforschung“ an der Medizinischen Fakultät Tübingen. Monitor Versorgung Fosch. 2015;8(05):47-52. DOI: 10.24945/MVF.05.15.1866-0533.1921

[18] Graf J, Emrich C, Rieger MA. Evaluation der zweiten Blockveranstaltung "Methoden der Versorgungsforschung" an der Medizinischen Fakultät Tübingen, März 2013. In: 12. Deutscher Kongress für Versorgungsforschung. Berlin, 23.-25.10.2023. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2013. DocPO5-1-07-165. DOI: 10.3205/13dkvf297

[19] Piontkowski E, Richter H, Bischof J, Herrmann A, Preiser C, Häske D, Joos S, Rieger MA. Versorgungsforschung im Gesundheitsamt – eine explorative Interviewstudie zur wissenschaftlichen Methodenkompetenz im ÖGD in Baden-Württemberg. Gesundheitswesen. 2024. DOI: 10.1055/a-2308-7059

[20] Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg. Verzeichnis der Krankenhäuser: Stand 01.04.2019. Stuttgart: Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg; 2019. Zugänglich unter/available from: https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/krankenhaeuser/krankenhausfuehrer

[21] Ernstmann N, Heuser C, Pfaff H. Zur Situation der Versorgungsforschung an deutschen Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen. Gesundheitswesen. 2020;82(4):313-317. DOI: 10.1055/a-0668-5922

[22] Epstein N, Huber J, Gartmeier M, Berberat PO, Reimer M, Fischer MR. Investigation on the acquisition of scientific competences during medical studies and the medical doctoral thesis. GMS J Med Educ. 2018;35(2):Doc20. DOI: 10.3205/zma001167

[23] Piedmont S, Robra BP. Theory and practice in medical education--expectations and development of skills experienced by students of human medicine compared with students in other disciplines. GMS Z Med Ausbild. 2015;32(1):Doc8. DOI: 10.3205/zma000950

[24] Karbach U, Stamer M, Holmberg C, Güthlin C, Patzelt C, Meyer T; Arbeitsgruppe Qualitative Methoden des DNVF. Qualitative Studien in der Versorgungsforschung–Diskussionspapier, Teil 2: Stand qualitativer Versorgungsforschung in Deutschland–ein exemplarischer Überblick. Gesundheitswesen. 2012;74(08/09):516-525. DOI: 10.1055/s-0032-1323694

[25] Ohlbrecht H. Die qualitative Analyse von Gesundheit und Krankheit. In: Richter M, Hurrelmann K, editors. Soziologie von Gesundheit und Krankheit. Berlin, Heidelberg: Springer; 2016. p.71-87.

[26] Niewalda K. Potentiale und Grenzen von Fortbildungen im Blended-Learning-Setting und in Präsenz aus Teilnehmersicht. Matsuyama University Stud Lang Literat. 2016;35(2):139-158.

[27] Förster C, Eismann-Schweimler J, Stengel S, Bischoff M, Fuchs M, Graf von Luckner A, Ledig T, Barzel A, Maun A, Joos S, Szecsenyi J, Schwill S. Opportunities and challenges of e-learning in vocational training in General Practice–a project report about implementing digital formats in the KWBW-Verbundweiterbildungplus. GMS J Med Educ. 2020;37(7):Doc97. DOI: 10.3205/zma001390

[28] Förster C, Eismann-Schweimler J, Stengel S, Bischoff M, Fuchs M, Graf von Luckner A, Ledig T, Barzel A, Maun A, Joos S, Szecsenyi J, Schwill S. Planung und Durchführung von E-Learning in der allgemeinmedizinischen Weiterbildung. ZFA (Stuttgart). 2021;97:318-324. DOI: 10.3238/zfa.2021.0318-0324

Anhänge

| Anhang 1 | Fragebogen (Anhang_1.pdf, application/pdf, 175.58 KBytes) |

| Anhang 2 | Zusätzliche Tabellen (Anhang_2.pdf, application/pdf, 436.55 KBytes) |