[„Powerful Placebo“: Ein Lehr-Lern-Konzept zu Placebo- und Noceboeffekten in der kompetenzorientierten Kommunikationsausbildung]

Hanna Öhlmann 1Adriane Icenhour 1

Sigrid Elsenbruch 1,2

Sven Benson 3

1 Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Bochum, Deutschland

2 Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Klinik für Neurologie, Zentrum für Translationale Neuro- und Verhaltenswissenschaften, Essen, Deutschland

3 Universitätsklinikum Essen, Universität Duisburg-Essen, Institut für Didaktik in der Medizin, Institut für Medizinische Psychologie und Verhaltensimmunbiologie, Zentrum für Translationale Neuro- und Verhaltenswissenschaften, Essen, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Placebo- und Noceboeffekte basieren auf Erwartungen, die durch ärztliche Kommunikation geprägt werden und die Wirksamkeit medizinischer Behandlungen beeinflussen. Angesichts der Implikationen für die ärztliche Gesprächsführung und der im NKLM 2.0 hinterlegten Lernziele wurde ein Lehr-/Lernkonzept entwickelt und evaluiert, das kompetenzorientiert Wissen zu Placebo- und Noceboeffekten vermittelt.

Methodik: Das Lehr-/Lernkonzept wurde bei N=324 Studierende im 3. Fachsemester Medizin erprobt. Es kombiniert eine Selbstlerneinheit in Kleingruppen zur Erarbeitung von Kommunikationsstrategien und deren Anwendung in einer videodokumentierten Gesprächssituation, sowie eine Präsenzeinheit zur Reflektion und Diskussion der Videos und zur Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen. Die Evaluation umfasste schriftliche Rückmeldungen der Lehrenden (Struktur/Prozess) sowie eine Analyse der Videodokumentation (Lernerfolg der Studierenden). Ergänzend wurde die Evaluation des Gesamtkurses herangezogen, da keine gezielte Evaluation des neuen Lehrkonzepts durch Studierende erfolgte.

Ergebnisse: Struktur und Prozess des Kurses wurden seitens der Lehrenden als gut bewertet. Es wurden die aktive Auseinandersetzung der Studierenden mit der Thematik sowie die Balance zwischen theoretischen, wissenschaftlichen und praktischen Inhalten positiv hervorgehoben. Die Lernerfolgsanalyse zeigte, dass die Studierenden erworbenes Wissen zu Placebo- und Noceboeffekten erfolgreich auf Gesprächssituationen übertragen konnten.

Schlussfolgerung: Mit vielfältigen Möglichkeiten zur Wissensverknüpfung, translationalen Ansätzen und Mehrwert für die ärztliche Praxis eignet sich das Thema Placebo/Nocebo optimal für die Vermittlung kommunikativer Kompetenzen. Ein wirksames Instrument zur Erreichung der Lernziele scheinen dabei die videodokumentierten Gesprächssituationen zu bieten. Das Lehr-/Lernkonzept bietet Anregungen zur Erweiterung von Kommunikationscurricula.

Schlüsselwörter

Placeboeffekt, Noceboeffekt, Erwartung, Kommunikation, Arzt-Patienten-Interaktion, Handlungskompetenz, NKLM

1. Einleitung

Kommunikative Fertigkeiten stellen eine Kernkompetenz ärztlichen Handelns dar [28], [32]. Die Forschung zum Placeboeffekt (lat. Placebo = „ich werde gefallen“) belegt eindrücklich, wie durch Kommunikation nicht nur Erwartungen an Behandlungen, sondern auch die Wirksamkeit und Verträglichkeit medikamentöser Therapien und medizinischer Interventionen beeinflusst werden können [7]. So ließen sich durch den gezielten Einsatz von Strategien der Erwartungssteigerung beispielsweise die Effektivität postoperativer Schmerztherapien nach Knieersatz- und Brustkrebsoperationen [2], [33], das Outcome von Bypass-Operationen [31] und die Wirkung von Immunsuppressiva nach Organtransplantation [21] positiv beeinflussen. Placeboeffekte umfassen dabei mehr als nur unspezifische Störeinflüsse und statistische Phänomene wie die Regression zur Mitte oder Spontanremissionen. Sie basieren vielmehr auf spezifischen Effekten von Erwartungen im Behandlungskontext. Diese entstehen durch Lernprozesse und Vorerfahrungen und werden maßgeblich in der Arzt-Patienten-Kommunikation, aber auch in Interaktion mit anderen Beteiligten des Gesundheitssystems geprägt [7]. Neben positiven können auch negative Erwartungseffekte (Noceboeffekte; lat. Nocebo = „ich werde schaden“) auftreten. Diese können beispielsweise durch Aufklärungsgespräche induziert werden und das Auftreten von Nebenwirkungen beeinflussen [14]. Placebo- und Noceboeffekte basieren auf komplexen psychoneurobiologischen Wirkmechanismen, die unter anderem das Opioid, Dopamin und Cannabinoidsystem sowie Veränderungen von Aktivitätsmustern im Gehirn und im Rückenmark umfassen [29].

In der medizinischen Ausbildung lässt sich anhand der oben skizzierten Beispiele für Placebo- und Noceboeffekte nicht nur die Bedeutsamkeit von Kommunikationskompetenz [20] veranschaulichen. Darüber hinaus ergeben sich direkte Implikationen für die ärztliche Gesprächsführung. So werden Placebo- und Noceboeffekte bereits im Entscheidungsfindungsprozess und somit in Verordnungsgesprächen angelegt [16]. Placebo- und Noceboeffekte sind auch bei behandlungsbegleitenden Gesprächen relevant, etwa bei belastenden Prozeduren (z.B. [34]).

Die Bedeutung der Placebo- und Noceboforschung für die medizinische Ausbildung und der Bedarf an danach ausgerichteten Lehrkonzepten wurde unter anderem im Rahmen eines Expertenkonsensus bereits herausgearbeitet [5], [10], [12], [23], [27], [30]. Auch der Nationale Kompetenzbasierte Lernzielkatalog Medizin (NKLM, Version 2.0, [https://nklm.de/zend/menu], zuletzt abgerufen am 15.12.2023) beinhaltet Lernziele zu Handlungs- und Begründungswissen sowie Handlungskompetenz für Placebo- und Noceboeffekte (VII.3-01.1.9; VIII.2-02.1; VIII.2-02.1.4). In Ergänzung zu den umfassenden Arbeiten zur Implementierung und Weiterentwicklung von Kommunikationscurricula für Medizinstudierende (vgl. [15], [18], [19]) besteht Bedarf an kompetenzorientierten Lehr-/Lernkonzepten, die Wissen zu Placebo- und Noceboeffekten vermitteln und die Handlungskonsequenzen für die Gestaltung der Arzt-Patienten-Kommunikation verdeutlichen. Konzepte zur praktischen Umsetzung und/oder Erfahrungsberichte, auch zur Integration in bereits bestehende Unterrichtsformate, fehlen jedoch nach unserem besten Wissen sowohl in Deutschland als auch international. In diesem Projektbericht werden die Konzeption und Implementierung sowie Evaluationsergebnisse eines Lehr-/Lernkonzepts zum Themenkomplex Placebo und Noceboeffekte vorgestellt.

2. Projektbeschreibung

2.1. Lernziele und didaktisches Konzept

Die Vermittlung der Bedeutung psychosozialer Faktoren für das ärztliche Handeln, theoretischer Grundlagen und praktischer Kompetenzen zur Arzt-Patienten-Interaktion und ärztlichen Gesprächsführung sind übergeordnete Lernziele in der medizinpsychologischen Ausbildung. Sie bilden, neben den Lernzielen des NKLM 2.0, eine wichtige Grundlage für das vorliegende Projekt, das darauf abzielte, dass die Studierenden zum einen theoretisches Wissen zu Placebo- und Noceboeffekten und den zugrundeliegenden Mechanismen erwerben. Neben diesen primär kognitiven, wissensbezogenen Lernzielen sollten insbesondere affektive und psychomotorische Lernziele sowie metakognitive Prozesse der Selbstreflexion adressiert werden [11], [22]. Im Mittelpunkt stehen dabei die Sensibilisierung für die Bedeutung ärztlicher Kommunikation für Behandlungserwartungen und resultierend Behandlungsergebnisse [7], sowie die praktische Erprobung, wie positive Erwartungseffekte im Gespräch induziert und wie negative Erwartungseffekte minimiert werden können [3], [14]. Um die Motivation der Studierenden im Sinne der Self Determination Theory sowie konstruktive bzw. interaktive Lernaktivitäten im Sinne des ICAP-Modell nach Chi & Wylie [6] zu unterstützen, wurden insbesondere Phasen selbstgesteuerten Lernens und die eigenverantwortliche Erarbeitung von Materialien (Vorbereitung und Videodokumentation eines ärztlichen Gesprächs) geplant, welche mit einer Präsenzveranstaltung zur Wissensvermittlung sowie zur Diskussion und Reflektion der erarbeiteten Videomaterialien kombiniert wurde.

2.2. Lehr-/Lernkonzept

Das Lehr-/Lernkonzept mit dem Titel „Macht der Erwartung“ wurde im Rahmen des TRR/SFB289 [https://treatment-expectation.de/] entwickelt. Die Veranstaltung wurde als Teil des Kursus der Med. Psychologie und Med. Soziologie im 3. Fachsemester als Pflichtveranstaltung des integrierten Reformstudiengangs Medizin an der Ruhr-Universität implementiert. Der gesamte Kursus umfasst insgesamt 45 Unterrichtseinheiten. Die Scheinvergabe für den Kursus basiert auf der regelmäßigen und aktiven Teilnahme an Präsenzterminen sowie der Einreichung einer aufgabenbezogenen Ausarbeitung, d. h. es findet keine Benotung statt. Die insgesamt sechs Lehr-/Lerneinheiten des Kursus umfassen die Themengebiete Grundlagen der Kommunikation/Anamnese, Prävention/Patientenmotivierung, Übermittlung schlechter Nachrichten, Umgang mit Demenzerkrankten, Resilienz sowie die hier vorgestellte Veranstaltung „Macht der Erwartung“. Das entwickelte Lehr-/Lernkonzept wurde im Wintersemester 2022/2023 erstmalig in einer Kohorte von 324 Studierenden umgesetzt. Die Studierenden wurden dafür in 34 Kleingruppen von jeweils maximal 10 Studierenden eingeteilt (feste Gruppen während aller vorklinischer Semester und im Rahmen des problemorientierten Lernens).

2.3. Ablauf und Inhalte der Lehr-/Lerneinheit

Die semesterbegleitende Lehr-/Lerneinheit (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]) umfasste eine als Gruppenarbeit konzipierte Selbstlerneinheit sowie eine abschließende Präsenzveranstaltung. Die Aufgabenstellung für die Selbstlerneinheit wurde den Studierenden über die Lernplattform Moodle zu Beginn des Semesters im Anschluss an eine Einführungsveranstaltung zum Kursus der Med. Psychologie und Med. Soziologie zur Verfügung gestellt und bestand aus einem schriftlichen und einem interaktiven Teil. Die fristgerechte Einreichung der Ausarbeitung (Bearbeitungszeit max. 10 Wochen bei freier Zeiteinteilung) war Voraussetzung, um den Kursus erfolgreich abzuschließen. Die Ergebnisse wurden nicht benotet, sondern als Lehrmaterial für die Gestaltung des Präsenztermins (d. h. als didaktisches Tool) genutzt, so dass hier ein direktes Feedback erfolgte. Der schriftliche Teil basierte auf zwei deutschsprachigen Artikeln zu Placebo- und Noceboeffekten in der ärztlichen Kommunikation [1], [14], in denen die Studienlage zusammengefasst und Handlungsempfehlungen zur Kommunikation abgeleitet werden. Aufbauend sollten die Studierenden unterschiedliche ärztliche Äußerungen (z. B. „Sie sind ein Risikopatient“, „Wir werden besonders gut darauf achten, wie Sie auf die Behandlung reagieren“, „Sie brauchen keine Angst zu haben“, „Ich tue alles, damit Sie sich sicher fühlen“, Zitate nach [9], [17]) im Hinblick auf die Wirkung auf Patient*innen reflektieren. Schließlich sollten in einer schriftlichen Ausarbeitung Ansätze und Strategien erörtert werden, wie Placeboeffekte genutzt und gefördert sowie Noceboeffekte vermieden bzw. reduziert werden können.

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Ablaufs der Lehr-/Lerneinheit.

Selbstlerneinheit: In selbstständiger Vorbereitung bearbeiteten die Studierenden zunächst in Kleingruppen einen schriftlichen Aufgabenteil, um sich mit Erwartungseffekten in der Medizin vertraut zu machen. Anschließend entwarfen die Studierenden eine Gesprächssituation in einer Arzt-Patienten-Angehörigen-Konstellation, die alle relevanten Aspekte einschließlich Begrüßung und Verabschiedung beinhalten sollte, und die im Rahmen einer Videoaufzeichnung nachgestellt wurde. Während des anschließenden Präsenztermins, bei dem zwei Kleingruppen zusammentrafen, dienten die beiden Videos als Einstieg in lebhafte Diskussionen über die Rolle der Arzt-Patienten-Kommunikation im Kontext von Erwartungseffekten. Den Abschluss bildete ein Impulsvortrag zur wissenschaftlichen Evidenz zu Placebo- und Noceboeffekten und ihren zugrundeliegenden Mechanismen.

Im interaktiven Teil der Selbstlerneinheit entwarfen die Studierenden eine Gesprächssituation in einer Arzt-Patienten-Angehörigen-Konstellation, die alle relevanten Aspekte einschließlich Begrüßung und Verabschiedung beinhalten sollte und die im Rahmen einer 10-12 Minuten langen Videoaufzeichnung umgesetzt werden sollte. Den Gesprächsrahmen gaben Rollenspielanweisungen in der Aufgabenstellung vor, wobei die Interaktion im Mittelpunkt stehen sollte und weder die filmische Umsetzung noch die medizinische Korrektheit der Aussagen bewertet wurden. Die Fallvignette (d.h., die Krankheitsgeschichte und der Gesprächsanlass) war für alle 34 Gruppen identisch (siehe Tabelle 1 [Tab. 1]).

In der Aufgabenstellung wurde für die Hälfte der Gruppen (d. h. für 17 der insgesamt 34 Gruppen) auf ärztlicher Seite eine Gesprächssituation beschrieben, die viel Potenzial hat, um Placeboeffekte auszulösen und den Behandlungsverlauf positiv zu beeinflussen (z. B. durch das Schaffen einer sicheren Umgebung; Fokus auf positive Aspekte; Vertrauensaufbau durch sicheres Auftreten und Formulieren; Verknüpfung von Risiken mit dem Behandlungsziel; etc.). Bei der anderen Hälfte der Gruppen wurde hingegen eine Situation beschrieben, die ein hohes Risiko birgt, Noceboeffekte auszulösen und den Behandlungsverlauf negativ zu beeinflussen (z. B. durch die Betonung von Risiken und möglichen Nebenwirkungen; Beschönigen oder das Machen von falschen Versprechungen; einen unverbindlichen Gesprächsstil, der alle Eventualitäten berücksichtigt; Darstellung von Sorgen und Angst als unbegründet; etc.).

Am abschließenden Präsenztermin (ca. 3 Std.) nahmen dann jeweils zwei 10er Gruppen teil, von denen eine die Placebo-Aufgabenstellung erhalten und die andere eine den Noceboeffekt begünstigende Gesprächssituation aufgezeichnet hatte. Zunächst wurden die Videos hinsichtlich der Kommunikation und Interaktion diskutiert. Im direkten Kontrast wurden dabei sowohl die Unterschiede in der verbalen, paraverbalen und nonverbalen Kommunikation als auch ihre Wirkung auf die Beteiligten reflektiert und die Studierenden konnten erfahren, wie sich die Dynamik zwischen Arzt/Ärztin und Patient*in verändert. Dies ermöglichte die Diskussion über verschiedene Vorgehensweisen und Formulierungen, deren Effekte auf den Gesprächsverlauf sowie die Rolle der Behandelnden im Hinblick auf die Behandlungserwartungen von Patienten und Patientinnen. Ein Impulsvortrag gab aufbauend Einblicke in die in Abschnitt 1 dargelegte wissenschaftliche Evidenz zu Placebo- und Noceboeffekten und ihnen zugrundeliegende Mechanismen. Gemeinsam mit den Studierenden wurden ausgewählte Studien besprochen und die Ergebnisse diskutiert. Dabei wurden auch ethische Aspekte wie das Recht auf Selbstbestimmung und die Verpflichtung zur ärztlichen Aufklärung diskutiert.

3. Ergebnisse

Die erstmalige Umsetzung des beschriebenen Konzepts im Wintersemester 2022/2023 wurde im Sinne des Kirkpatrick-Modells auf den Ebenen Reaktion (Strukturen/Prozess) sowie Lernerfolg evaluiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse und die jeweils zugrundeliegende Methodik dargestellt.

3.1. Lernerfolg: Schriftliche Ausarbeitung und videodokumentierte Gespräche

Als Indikatoren für den Lernerfolg in der studentischen Selbstlerneinheit wurden die Umsetzung der schriftlichen Ausarbeitung sowie Videos herangezogen. Alle N=324 Studierenden des 3. vorklinischen Semesters (siehe Tabelle 2 [Tab. 2] zur Alters- und Geschlechterverteilung im Semester) setzten die Aufgaben der Selbstlerneinheit in den 34 Kleingruppen erfolgreich um. Es gab keine studentischen Rückfragen hinsichtlich der Aufgabenstellung, alle Ausarbeitungen wurden vollständig und fristgerecht eingereicht. Unter Zuhilfenahme der zur Verfügung gestellten Literatur wurde der schriftliche Teil von allen Gruppen ausführlich bearbeitet (im Mittel auf 4±1 Seiten) und enthielt praxisnahe Ausführungen, die eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik reflektierten. Die videodokumentierten Gespräche (mittlere Dauer 10:41±1:48 Min.) ließen die Umsetzung der theoretischen Inhalte auf eine vielseitige und auch kreative Weise erkennen. Dabei wurden neben Gesprächsstil auch Kontextfaktoren berücksichtigt und Requisiten genutzt. Beispielsweise wurden anatomische Modelle eingesetzt, um medizinische Fachinformationen verständlich und plastisch aufzeigen zu können. Telefone und Laptops wurden genutzt, um Störungen des Gesprächs und Ablenkung zu simulieren. Auch wurde durch das Mithören von Telefongesprächen oder von Gesprächen anderer Patienten und Patientinnen der Einfluss indirekter Informationen inklusive der daraus resultierenden Verunsicherung dargestellt. Zusammen mit weiteren kontextuellen Variablen wie der Sitzposition Beteiligter, Situationen im Wartezimmer oder Interaktionen mit „Praxispersonal“ gelang es den Studierenden so, das in der Gruppe erworbene umfassende Wissen zu Placebo- und Noceboeffekten auf die dargestellten Gesprächssituationen zu übertragen.

Tabelle 2: Demografische Informationen

Ergänzend wurden N=18 Videos (je 9 Videos mit Placebo- bzw. Nocebo-Aufgabenstellung) zufällig ausgewählt und von zwei verblindeten und nicht am Projekt beteiligten, geschulten Ratern anhand eines strukturierten Auswertungsbogens beurteilt. Der selbstentwickelte Bogen umfasste zwei Subskalen (Placebo, Nocebo), anhand derer die Häufigkeit von Placebo- bzw. Nocebo-assoziierten Verhaltensweisen (definiert anhand der im Kurs zur Verfügung gestellten Literatur; [1], [14]) erfasst wurden. Bewertet wurde in jeweils 6 Kategorien (Formulierungen, Risikoaufklärung, Vorerfahrungen & Erwartungen, Zuwendung, Arzt-Patienten-Beziehung, Gesprächsabschluss) die Häufigkeit der Umsetzung bzw. des Auftretens spezifischer Verhaltensweisen (z.B. positive/negative Suggestionen; Berücksichtigung/Ignorieren von Vorerfahrungen). Bei der Auswertung der Videos zeigte sich eine hohe Übereinstimmung zwischen den Ratings des Placebo- bzw. Nocebo-fördernden Verhaltens anhand des Auswertungsbogens und der tatsächlichen Gruppenzuordnung (Placebo/Nocebo). Die Bewertungen beider Rater stimmten zu jeweils 89% mit der Gruppenzuordnung überein. Dies unterstützt, dass den Studierenden die Umsetzung der Placebo- bzw. Nocebo-assoziierten Verhaltensweisen in den videodokumentierten Gesprächen gelang. Für die Bewertungen zeigte sich eine gute Inter-Rater-Reliabilität für die Placebo-Subskala (ICC=.84, 95% CI [.62, .94], p<.001) und die Nocebo-Subskala (ICC=.87, 95% CI [.68, .95], p<.001).

Explorativ wurde analysiert, welche Verhaltensweisen vorwiegend zur Differenzierung von Placebo- bzw. Nocebo-Videos beitrugen (und entsprechend von den Studierenden häufig eingesetzt wurden). Dazu wurde mit einseitigen Bonferroni-korrigierten gepaarten t-Tests und unter Berücksichtigung der Effektstärken (Cohen’s d) geprüft, welche Items auf der mit der Aufgabenstellung der jeweiligen Gruppen korrespondierenden Subskala signifikant höher bewertet wurden als auf der gegenteiligen Subskala. In den Gruppen mit Placebo-Aufgabenstellung gab es im Mittel verglichen mit den Nocebo-Gruppen signifikant höhere Scores auf der Placebo-Subskala für die Items Vorerfahrungen & Erwartungen (t(8)=8.22, p<.001, d=2.74), Risikoaufklärung (t(8)= 9.74, p<.001, d=3.25), Formulierungen (t(8)=11.03, p<.001, d=3.68), Zuwendung (t(8)=15.5, p<.001, d=5.17) und Arzt-Patienten-Beziehung (t(8)=15.64, p<.001, d=5.21). In den Gruppen mit Nocebo-Aufgabenstellung gab es im Mittel verglichen mit der Placebo-Subskala signifikant höhere Scores auf der Nocebo-Subskala für die Items Formulierungen (t(8)=3.20, p<.05, d=1.07) und Risikoaufklärung (t(8)=4.26, p<.01, d=1.42).

3.2. Struktur/Prozess (Evaluation des Gesamtkurses durch Studierende)

Als Indikatoren für die Ebenen Struktur/Prozess konnten die Bewertung des Gesamtkursus Med. Psychologie und Med. Soziologie herangezogen werden, die im Zuge der Online-Evaluation im integrierten Reformstudiengang Medizin der Ruhr-Universität Bochum freiwillig durch die Studierenden erfolgte. Dabei werden Schulnoten entsprechend eine Gesamtnote und eine Note für die organisatorische Durchführung vergeben. Zusätzlich geben die Studierenden an, ob die Veranstaltung zu mehr als 85% der Termine planungsgemäß stattfand und ob ein „roter Faden“ erkennbar war. An der Evaluation nahmen N=197 Studierende teil. In der Gesamtbewertung erhielt der Kursus der Med. Psychologie und Med. Soziologie eine Durchschnittsnote von 2,41 (Median: „gut“). Die organisatorische Durchführung wurde mit einer Durchschnittsnote von 1,99 bewertet. Keiner der Studierenden gab an, dass die Lehrveranstaltung zu weniger als 85% planmäßig stattgefunden habe. Im Verlauf konnten 9,12% der bewertenden Studierenden keinen „roten Faden“ erkennen. Ein Vergleich mit den Bewertungen des Gesamtkurses des vorangehenden Jahres sowie des Folgejahres (Wintersemester 2021/2022 sowie 2023/2024) ergab keinen Hinweis auf eine systematische Veränderung der Gesamtzufriedenheit der Studierenden, die im Median in allen 3 betrachteten Jahren bei „gut“ lag. Dies kann bedeuten, dass durch die Einführung des neuen Moduls die Gesamtzufriedenheit mit dem Kurs nicht wesentlich beeinflusst wurde, wobei zu bedenken ist, dass neben potentiellen Kohorteneffekten auch anderweitige kleinere Veränderungen wie beispielsweise Dozierendenwechsel einen Einfluss gehabt haben könnten. Einschränkend ist weiterhin anzumerken, dass eine Sichtung der Freitextkommentare zu der Gesamtveranstaltung fast ausnahmslos unspezifisch formulierte Kommentare von Studierenden erbrachte. Aus den nur vereinzelt auffindbaren Einzelkommentaren spezifisch zur Kurseinheit und/oder den Dozierenden der Kurseinheit erlauben somit keine weiterführenden Rückschlüsse und unterstreichen insgesamt die Notwendigkeit einer spezifischen Evaluierung.

3.3. Struktur/Prozess (Lehrende)

Die beteiligten Lehrenden (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]) bewerteten die Lehr-/Lerneinheit anhand eines Evaluationsbogens mit vier geschlossen Fragen (Likert-skaliert; 1=stimme überhaupt nicht zu, 5=stimme voll und ganz zu). Dabei wurden das Lehrkonzept, die angestrebte Aktivierung der Studierenden und die Verknüpfung von Theorie und Praxis überwiegend positiv bewertet. Die Lehrenden gaben zudem an, dass die Studierenden von der Lehr-/Lerneinheit überwiegend profitieren konnten (siehe Abbildung 2 [Abb. 2]).

Abbildung 2: Bewertung des Lehr-/Lernkonzepts durch die Lehrenden (N=6) anhand geschlossener Fragen auf einer Likert-Skala (1=stimme überhaupt nicht zu, 2=stimme eher nicht zu, 3=neutral, 4=stimme eher zu, 5=stimme voll und ganz zu).

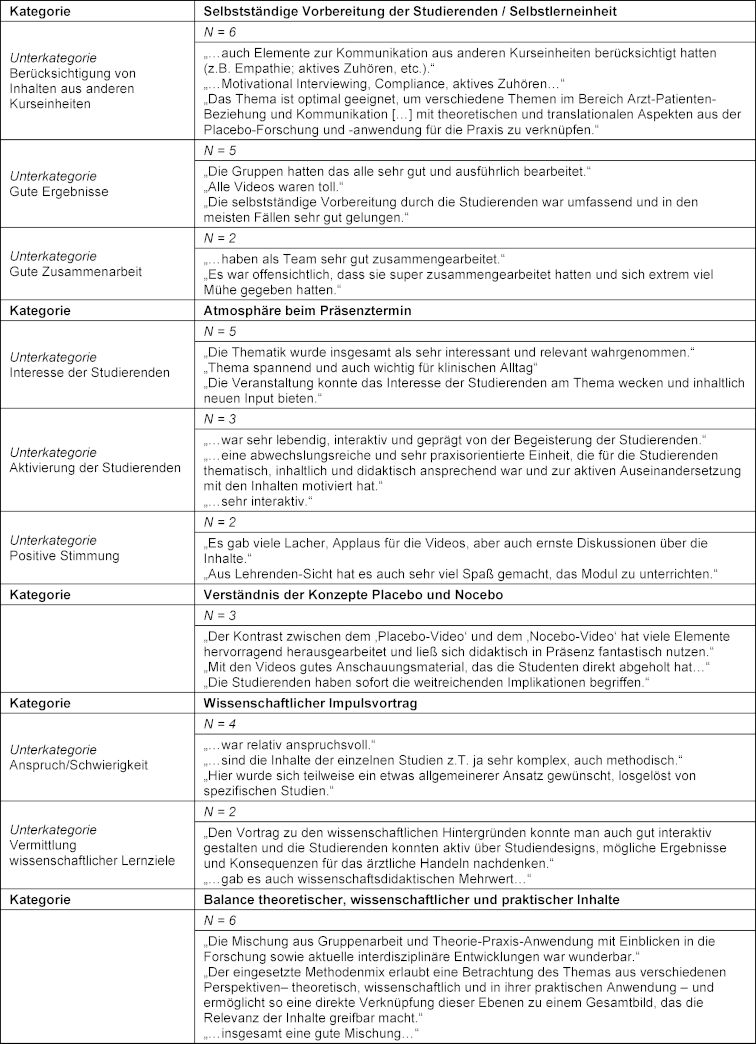

Ergänzend wurden 4 offene Fragen zum allgemeinen Eindruck, zu positiven/negativen Aspekten der Umsetzung und zur Eignung der didaktischen Methoden für die Vermittlung der Lehrinhalte gestellt. Weiterhin wurde erfragt, inwieweit die Studierenden die Inhalte zu Placebo/Nocebo mit weiteren Lerninhalten zur ärztlichen Kommunikation verknüpfen konnten, ob es Rückmeldungen der Studierenden gab und ob zusätzliche Anmerkungen bestanden. Die Auswertung der Freitextkommentare erfolgte mittels zusammenfassender qualitativer Inhaltsanalyse [24], [26]. Im Rahmen der qualitativen Inhaltsanalyse wurden die Freitextkommentare induktiv kategorisiert, häufig genannte Einschätzungen und außergewöhnliche Aussagen wurden interpretierend dargestellt und wörtlich zitiert (siehe Tabelle 3 [Tab. 3]). In Bezug auf die „selbständige Vorbereitung der Studierenden“ in der Selbstlerneinheit wurde von allen sechs Lehrenden angesprochen, dass die Studierenden Inhalte anderer Kursteile berücksichtigten, fünf Lehrende thematisierten die gute Qualität der Ergebnisse, zwei zudem die gute Zusammenarbeit unter den Studierenden. Im Hinblick auf die „Atmosphäre beim Präsenztermin“ wurden das Interesse der Studierenden (N=5 Nennungen), die Aktivierung der Studierenden (N=3) sowie die positive Stimmung (N=2) genannt. Zum „Wissenschaftlichen Impulsvortrag“ wurde kritisch der eher hohe Anspruch bzw. die Komplexität der vorgestellten Studien (N=4), zugleich positiv die Möglichkeit zur Vermittlung wissenschaftlicher Lernziele thematisiert (N=2). Unter didaktischen Gesichtspunkten wurden der anschauliche „Kontrast zwischen Placebo- und Nocebo-Aufgabenstellung“ (N=3) sowie die gelungene „Balance theoretischer, wissenschaftlicher und praktischer Inhalte“ (N=6) genannt.

Tabelle 3: Qualitative Inhaltsanalyse der Evaluation durch die Lehrenden

4. Diskussion

Die Einbindung von Placebo- und Noceboeffekten in der medizinischen Ausbildung ist nicht zuletzt aufgrund der hohen Relevanz für das ärztliche Verhalten wichtig. So ist die Bedeutung von Erwartungseffekten in der Medizin durch experimentelle und klinische Studien wissenschaftlich gut belegt [7], [8].

Die Verankerung des Themengebiets Placebo/Nocebo im NKLM 2.0 unterstützt, dass Wissen als auch Handlungskompetenz in diesem Bereich ausgebildet werden sollten. Entsprechend verfolgt das Lehrprojekt (neben kognitiven) primär affektive und psychomotorische Lernziele [11], [22] und soll die Selbstreflexion zur Bedeutung der ärztlichen Kommunikation anregen. Unter didaktischen Gesichtspunkten wurden eine Phase selbstgesteuerten Lernens der Präsenzveranstaltung vorgeschaltet, um die Motivation, Eigenverantwortung sowie ein konstruktives/interaktives Lernen zu unterstützen [6].

Studierende und Lehrende bewerteten das Projekt auf Struktur- und Prozessebene insgesamt positiv. Als Limitation muss dabei betrachtet werden, dass sich die Rückmeldungen der Studierenden auf den Gesamtkurs Med. Psychologie/Soziologie und nicht spezifisch auf das Lehrprojekt beziehen. Seitens der Lehrenden wurde insbesondere die Aktivierung der Studierenden sowie die Verknüpfung von Theorie und Praxis positiv bewertet. Der Lernerfolg wurde anhand der videodokumentierten Gesprächssituationen ausgewertet. Hier zeigte sich eine erfolgreiche und kreative Umsetzung durch alle Studierenden, was im Hinblick auf die angestrebte Aktivierung der Studierenden bedeutsam ist. In der Bewertung der Gespräche durch verblindete Rater konnte eine erfolgreiche Umsetzung der Placebo- bzw. Nocebo-assoziierten Gesprächselemente und somit ein Effekt auf der Verhaltensebene dokumentiert werden.

5. Schlussfolgerung

Zusammenfassend unterstützt das Lehr-/Lernprojekt das große Potenzial des Themas Behandlungserwartung für die medizinische Ausbildung. Dabei scheinen insbesondere aktivierende praktische Elemente zum Lernerfolg beizutragen. Das Thema bietet Studierenden die Möglichkeit zur Wissensverknüpfung und zur Reflektion, verbindet zugleich translationale Forschungsansätze und die Praxis der ärztlichen Kommunikation und kann somit eine hochaktuelle Ergänzung bestehender Kommunikationscurricula sein.

Anmerkungen

Förderung

Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (TRR 289 Treatment Expectation, Projektnummer 422744262, Teilprojekte A04 (Elsenbruch) und SC (Benson)).

ORCIDs der Autor*innen

- Hanna Öhlmann: [0000-0003-2594-6233]

- Adriane Icenhour: [0000-0001-6323-0960]

- Sigrid Elsenbruch: [0000-0002-6528-2665]

- Sven Benson: [0000-0002-4487-4258]

Danksagung

Danke an alle Studierenden für die abwechslungsreichen Beiträge und an alle beteiligten Dozentinnen und Dozenten für die Umsetzung des Konzepts und die Evaluation.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Benson S. Wie steigere ich die Wirksamkeit meiner Verordnung? Gyn Praxis. 2022;49(3):472-481.[2] Benson S, Hagen S, Hoffmann O, Pasler A, Bingel U, Schedlowski M, Peters J, Elsenbruch S, Frey UH. Can a Brief Psychological Expectancy Intervention Improve Postoperative Pain? A Randomized, Controlled Trial in Patients with Breast Cancer. Pain. 2019;160(7):1562-1571. DOI: 10.1097/j.pain.0000000000001546

[3] Bingel U; Placebo Competence Team. Avoiding nocebo effects to optimize treatment outcome. JAMA. 2014; 312(7):693-694. DOI: 10.1001/jama.2014.8342

[4] Busch AK, Rockenbauch K, Schmutzer G, Brähler E. Do medical students like communication? Validation of the German CSAS (Communication Skills Attitude Scale). GMS J Med Educ. 2015;32(1):Doc11. DOI: 10.3205/zma000953

[5] Campbell NK, Raz A. Placebo science in medical education. In: Raz A, Harris C, editors. Placebo Talks. Oxford: Oxford University Press; 2015. p.83-97. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199680702.003.0006

[6] Chi MT, Wylie R. The ICAP Framework: Linking Cognitive Engagement to Active Learning Outcomes. Educ Psychol. 2014;49(4):219-243. DOI: 10.1080/00461520.2014.965823

[7] Colloca L, Barsky AJ. Placebo and Nocebo Effects. N Engl J Med. 2020;382(6):554-561. DOI: 10.1056/NEJMra1907805

[8] Enck P, Bingel U, Schedlowski M, Rief W. The placebo response in medicine: minimize, maximize or personalize? Nat Rev Drug Discov. 2013;12(3):191-204. DOI: 10.1038/nrd3923

[9] Esser M, Guyomard C. Bessere Patientenführung durch gezielten Einsatz von Nozebo- und Plazebokommunikation. Frauenarzt. 2013;54(1):58-59.

[10] Evers AW, Colloca L, Blease C, Gaab J, Jensen KB, Atlas LY, Beedie CJ, Benedetti F, Bingel U, Büchel C, Bussemaker J, Colagiuri B, Crum AJ, Finniss DG, Geers AL, Howick J, Klinger R, Meeuwis SH, Meissner K, Napadow V, Petrie KJ, Rief W, Smeets I, Wager TD, Wanigasekera V, Vase L, Kelley JM, Kirsch I; Consortium of Placebo Experts. What Should Clinicians Tell Patients about Placebo and Nocebo Effects? Practical Considerations Based on Expert Consensus. Psychother Psychosom. 2021;90(1):49-56. DOI: 10.1159/000510738

[11] Frasson C, Heraz A. Emotional Learning. In: Seel, NM, editor. Encyclopedia of the Sciences of Learning. Boston (MA): Springer; 2012. DOI: 10.1007/978-1-4419-1428-6_120

[12] Garcia J. Teaching the placebo effect. Acad Psychiatry. 2015;39(1):122. DOI: 10.1007/s40596-014-0225-5

[13] Gartmeier M, Bauer J, Gruber H, Heid H. Negative Knowledge: Understanding Professional Learning and Expertise. Vocat Learn. 2008;1(2):87-103. DOI: 10.1007/s12186-008-9006-1

[14] Hansen E, Zech N, Benson S. Nocebo, Informed Consent and Doctor-Patient Communication. Nervenarzt. 2020;91(8):691-699. DOI: 10.1007/s00115-020-00963-4

[15] Härtl A, Bachmann C, Blum K, Höfer S, Peters T, Preusche I, Raski B, Rüttermann S, Wagner-Menghin M, Wünsch A, Kiessling C; GMA-Ausschuss Kommunikative und Soziale Kompetenzen. Desire and Reality – Teaching and Assessing Communicative Competencies in Undergraduate Medical Education in German-Speaking Europe – A Survey. GMS Z Med Ausbild. 2015;32(5):Doc56. DOI: 10.3205/zma000998

[16] Hauser K, Koerfer A, Niehaus M, Albus C, Herzig S, Matthes J. The prescription talk – an approach to teach patient-physician conversation about drug prescription to medical students. GMS J Med Educ. 2017;34(2):Doc18. DOI: 10.3205/zma001095

[17] Häuser W, Hansen E, Enck P. Nocebo Phenomena in Medicine: Their Relevance in Everyday Clinical Practice. Dtsch Arztebl Int. 2012;109(26):459-465. DOI: 10.3238/arztebl.2012.0459

[18] Hempel L, Kienle R, Kiessling C, Löffler-Stastka H, Philipp S, Rockenbauch K, Schnabel KP, Zimmermann A. Special Issue on Teaching Social and Communicative Competences – Status Quo. GMS J Med Educ. 2021;38(3):Doc72. DOI: 10.3205/zma001468

[19] Hinding B, Brünahl CA, Buggenhagen H, Gronewold N, Hollinderbäumer A, Reschke K, Schultz JH, Jünger J. Pilot Implementation of the National Longitudinal Communication Curriculum: Experiences from Four German Faculties. GMS J Med Educ. 2021;38(3):Doc52. DOI: 10.3205/zma001448

[20] Kiessling C, Fabry G. What is Communicative Competence and how can it be Acquired? GMS J Med Educ. 2021;38(3):Doc49. DOI: 10.3205/zma001445

[21] Kirchhof J, Petrakova L, Brinkhoff A, Benson S, Schmidt J, Unteroberdorster M, Wilde B, Kaptchuk TJ, Witzke O, Schedlowski M. Learned Immunosuppressive Placebo Responses in Renal Transplant Patients. Proc Natl Acad Sci USA. 2018;115(16):4223-4227. DOI: 10.1073/pnas.1720548115

[22] Krathewohl DR. A revision of Bloom`s taxonomy: An overview. Theory Pract. 2002;41(4):212-218. DOI: 10.1207/s15430421tip4104_2

[23] Krefting F, Holsken S, Benson S, Schedlowski M, Sondermann W. How familiar are German dermatologists with placebo and nocebo effects and to what extent are these targeted in clinical practice: A survey within the dermatological community. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2023;37(10):2133-2141. DOI: 10.1111/jdv.19258

[24] Kuckartz U. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3. Auflage. Weinheim, Basel: Beltz Verlag; 2016. (Grundlagentexte Methoden).

[25] Mayer RE. Applying the Science of Learning to Medical Education. Med Educ. 2010;44(6):543-549. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2010.03624.x

[26] Mayring P. Qualitative Inhaltsanalyse. In: Mey G, Mruck K, editors. Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; 2010. p.605-608. DOI: 10.1007/978-3-531-92052-8_42

[27] Moussa R. Educating Medical Students Regarding the Use of Placebo in Clinical Practice and Research [Letter]. Adv Med Educ Pract. 2020;11:799-800. DOI: 10.2147/AMEP.S285645

[28] Ong LM, de Haes JC, Hoos AM, Lammes FB. Doctor-patient communication: a review of the literature. Soc Sci Med. 1995;40(7):903-918. DOI: 10.1016/0277-9536(94)00155-m

[29] Petrie KJ, Rief W. Psychobiological Mechanisms of Placebo and Nocebo Effects: Pathways to Improve Treatments and Reduce Side Effects. Annu Rev Psychol. 2019;70:599-625. DOI: 10.1146/annurev-psych-010418-102907

[30] Raz A, Guindi D. Placebos and medical education. Mcgill J Med. 2008;11(2):223-226.

[31] Rief W, Shedden-Mora MC, Laferton JA, Auer C, Petrie KJ, Salzmann S, Schedlowski M, Moosdorf R. Preoperative Optimization of Patient Expectations Improves Long-Term Outcome in Heart Surgery Patients: Results of the Randomized Controlled PSY-HEART Trial. BMC Med. 2017;15(1):4. DOI: 10.1186/s12916-016-0767-3

[32] Stewart MA. Effective physician-patient communication and health outcomes: a review. CMAJ. 1995;152(9):1423-1433.

[33] Stuhlreyer J, Roder C, Krug F, Zollner C, Flor H, Klinger R. A Digital Application and Augmented Physician Rounds Reduce Postoperative Pain and Opioid Consumption After Primary Total Knee Replacement (TKR): A Randomized Clinical Trial. BMC Med. 2022;20(1):469. DOI: 10.1186/s12916-022-02638-0

[34] Varelmann D, Pancaro C, Cappiello EC, Camann WR. Nocebo-induced hyperalgesia during local anesthetic injection. Anesth Analg. 2010;110(3):868-870. DOI: 10.1213/ANE.0b013e3181cc5727