[Allgemeinmedizinische Weiterbildung: Entwicklung der sozialgesetzlichen Förderung – eine datengestützte Einführung]

Simon Rass 1Charlotte Weber 1

Bernhard Gibis 1

1 Kassenärztliche Bundesvereinigung, Dezernat Sicherstellung und Versorgungsstruktur, Abteilung Sicherstellung, Berlin, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Eine umfassende allgemeinmedizinische bzw. hausärztliche Versorgung der Bevölkerung setzt eine hinreichende Anzahl von Allgemeinärzt*innen in räumlicher Nähe zu den zu versorgenden Patient*innen voraus. Die Nachbesetzung freiwerdender Hausarztsitze gelingt nicht mehr in allen Regionen. Die Förderung der Weiterbildung in Allgemeinmedizin ist eine der Maßnahmen, mit denen das allgemeinmedizinische Leistungsangebot gesichert werden soll. Das Auswertungsprojekt soll einen datengestützten Beitrag zur Einschätzung der Auswirkungen der Förderung auf die hausärztliche Versorgung in Deutschland bieten und Hinweise für weitere Forschung geben.

Methodik: Auf Basis von Routinedaten wird die Förderhistorie aller in den Jahren 2016–2022 in der vertragsärztlichen Versorgung niedergelassenen Allgemeinärzt*innen näher betrachtet. Ausgewertet wird auch die Tätigkeitsaufnahme in Voll-/Teilzeit, in Selbstständigkeit oder Anstellung und in Praxen oder Medizinischen Versorgungszentren.

Ergebnisse: Im untersuchten Zeitraum ist der Anteil der neu in der vertragsärztlichen Versorgung tätigen Allgemeinärzt*innen, die eine Weiterbildungsförderung in Anspruch genommen haben, von 57% auf 81% gestiegen, die Anzahl der Neuzugänge aller Allgemeinärzt*innen (Personen) von 1.590 auf 1.955. Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass an der Förderung Teilnehmende offenbar häufiger in Selbstständigkeit und Vollzeit ihre Tätigkeit aufnehmen als solche, deren Weiterbildung ungefördert war.

Schlussfolgerungen: Sowohl die Inanspruchnahme der Weiterbildungsförderung als auch die Anzahl der Neuzugänge von Allgemeinärzt*innen sind im Beobachtungszeitraum deutlich angestiegen. Kausale Zusammenhänge lassen sich anhand der Daten nicht herstellen. Die Ergebnisse können jedoch Ausgangspunkt einer weitergehenden Beforschung der Weiterbildungsförderung im Allgemeinen und der Frage der Auswirkungen auf die spätere Tätigkeit im Besonderen werden.

Schlüsselwörter

Ärzte, Hausärzte – Versorgung & Vertrieb, primäre Gesundheitsversorgung – Statistiken und numerische Daten, primäre Gesundheitsversorgung – Trends, Bundesregierung, Ausbildung, Medizin, Graduierte – Wirtschaft, Ausbildungsunterstützung – Wirtschaft, Arbeitskräfte im Gesundheitswesen – Statistiken und numerische Daten, Arbeitskräfte im Gesundheitswesen – Trends, Gesundheitspolitik, Bedarf an und Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen – Trends, Versicherung, Gesundheit, Kostenerstattung, Ärzte, Hausärzte – Ausbildung, Bevölkerungsdynamik, Menschen, Deutschland

1. Einleitung

Fundamentaler Baustein eines jeden Gesundheitssystems sind ausreichend qualifizierte und verfügbare Fachkräfte, die dort tätig werden, wo Patientinnen und Patienten einer medizinischen Behandlung bedürfen. Um diesen bevölkerungsbezogenen Versorgungsbedarfen wie dem der Allgemeinmedizin überall gerecht werden zu können, sind verschiedene Gleichgewichte herzustellen: Aus- und Weiterbildung müssen so gestaltet werden, dass genügend Kolleginnen und Kollegen diese Fachrichtung einschlagen, deren Bedeutung für ein funktionierendes Gesundheitssystem unter anderem vom Sachverständigenrat Gesundheit & Pflege deutlich gemacht wird [1]. Diese Fachkräfte müssen dann grundsätzlich in räumlicher Nähe dort tätig werden, wo dieser Bedarf vorhanden ist, um einen flächendeckenden Zugang zur hausärztlichen Versorgung ermöglichen zu können.

Ein solches Gleichgewicht ist nicht ohne rahmensetzende Steuerungselemente, wie z.B. die Bedarfsplanungsrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) [2] herzustellen [3]. Dieser Rahmen umfasst allerdings nicht den kompletten Berufsweg von Ärztinnen und Ärzten beginnend mit der Aus- und der Weiterbildung, sondern setzt mit der Aufnahme der fachärztlichen Tätigkeit in einer Region an.

Der ordnungspolitische Rahmen könnte dabei restriktiv ausgestaltet werden, beispielsweise über eine Bewirtschaftung der Weiterbildung mit der Zuweisung von Stellenkontingenten, oder durch Anreizmodelle, die Freiheitsgrade der Berufswahl und -ausübung zulassen. Im Sinne eines Anreizmodelles besteht seit 1999 eine sozialgesetzliche Weiterbildungsförderung (§ 75a SGB V) [4], die auf die Allgemeinmedizin fokussiert ist und in die seit Einführung mehrere Milliarden Euro geflossen sind [5]. Auch wenn die Weiterbildungsförderung jährlich evaluiert wird, fehlt es dennoch an tiefergehender Begleitforschung, die als Teil der Bildungsforschung verstanden werden kann.

Von Interesse sind dabei nicht nur die Evaluation der Vermittlung medizinischen Wissens und Könnens, sondern auch die Bewertung der Effektivität von Anreizmodellen, mit denen gesellschaftlich intendierte Effekte, hier die Weiterbildung von Allgemeinmediziner*innen in ausreichender Zahl, erreicht werden sollen. Der vorliegende Projektbericht liefert hierzu einen datengestützten Beitrag zur Einschätzung der Auswirkungen der Weiterbildungsförderung auf die hausärztliche Versorgung in Deutschland.

2. Projektbeschreibung

2.1. Hintergrund und Problemstellung

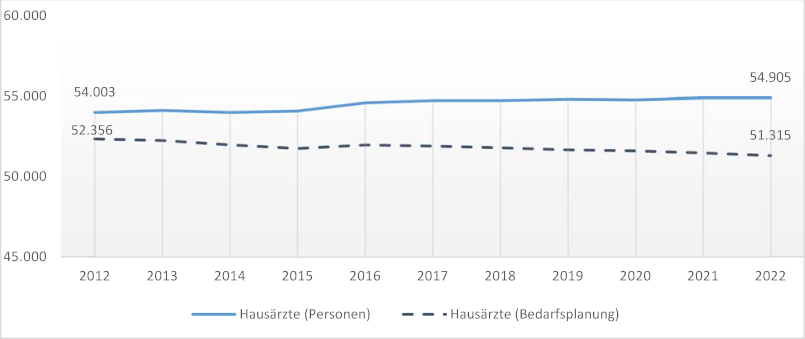

In der hausärztlichen Versorgung der deutschen gesetzlichen Krankenversicherung waren im gesamten Bundesgebiet Ende 2022 (ohne Kinder- und Jugendärzte) ca. 55.000 Personen, die in Summe etwa 51.000 Bedarfsplanungsgewichte („Arztsitze“ oder „volle Versorgungsaufträge“) umfassen, tätig. In Weiterbildung befindliche Ärzt*innen sind hierbei nicht mitgezählt. Die Zahl der unbesetzten Arztsitze in der hausärztlichen Versorgung ist dabei in den letzten Jahren stark gestiegen, zu Ende 2022 wies die Kassenärztliche Bundesvereinigung fast 5.000 Niederlassungsmöglichkeiten („offene Sitze“) bundesweit aus. In 19 der 984 Planungsbereiche der hausärztlichen Versorgung hatten die zuständigen Landesausschüsse nach den Vorgaben der Bedarfsplanungsrichtlinie des G-BA [2] eine Unterversorgung festgestellt, in 94 weiteren Bereichen eine drohende Unterversorgung.

Die Altersstruktur in der hausärztlichen Versorgung legt dabei nahe, dass sich dieser Trend absehbar weiter verschärfen wird. Zum Jahresende 2022 waren 36,5% der Hausärzt*innen 60 Jahre oder älter, 15,7% waren 65 Jahre oder älter, das Durchschnittsalter lag bei 55,3 Jahren. Die Abgänge aus der hausärztlichen Versorgung werden dabei nicht in allen Regionen ausreichend durch Neuzugänge ausgeglichen, die sogenannte Nachbesetzungsquote (Verhältnis zugehender zu abgehenden Hausärzt*innen, gezählt in Bedarfsplanungsgewichten) lag im Jahr 2022 bundesweit bei 3.048 zu 3.215, also unter 95%. Auffällig ist, dass bei einer bundesweiten Gesamtbetrachtung nach Personen, also ohne Berücksichtigung des Teilnahmeumfangs, die Nachbesetzungsquote bei nahezu 100% lag [6]. Die Gesamtzahl der Personen in der hausärztlichen Versorgung bleibt also nahezu konstant, allerdings bei sinkendem Volumen an vollen Versorgungsumfängen und regionalen Unterschieden. Diese langsam wachsende Divergenz zeigt sich auch bei Betrachtung der Gesamtzahl an Personen und Bedarfsplanungsgewichten im Zeitverlauf (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]).

Abbildung 1: Anzahl an Personen und Bedarfsplanungsgewichten in der hausärztlichen Versorgung.

2016 wurden einige in der Vergangenheit falsch gemeldete Hausarzt-Facharzt-Kennzeichnungen bei Internisten korrigiert. Der Zuwachs des Jahres 2016 rührt größtenteils aus dieser Korrektur. Quelle: Bundesarztregister; An der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmende Hausärzte (ohne Kinderärzte); Stichtag je 31.12.

Um der Situation von der Angebotsseite zu begegnen, wurde neben finanziellen Anreizen zur fachärztlichen Tätigkeit in unterversorgten oder drohend unterversorgten Regionen oder der Einbettung der Allgemeinmedizin in die studentische Ausbildung, eine sozialgesetzliche Weiterbildungsförderung eingeführt (§ 75a SGB V). Darin wird zur langfristigen Sicherung der haus- und fachärztlichen Versorgung die ambulante Weiterbildung finanziell und strukturell gefördert. Die finanzielle Förderung erfolgt zu gleichen Teilen durch Kassenärztliche Vereinigungen und Kostenträger (i.e. Krankenkassen) [4].

Das vorliegende Auswertungsprojekt soll einen datengestützten Beitrag zur Einschätzung der Auswirkungen der Weiterbildungsförderung auf die hausärztliche Versorgung leisten und Hinweise für die weitere zielgerichtete Forschung geben. Alle im Zeitraum vom 2016-2022 neu in die vertragsärztliche Versorgung eintretenden Allgemeinmediziner*innen wurden sowohl im Hinblick auf ihre vorherige Förderung im Rahmen der Weiterbildungsförderung (Teilnahme ja/nein) als auch auf die Art ihrer Tätigkeitsaufnahme (Teilnahmestatus und Teilnahmeumfang) in der vertragsärztlichen Versorgung näher betrachtet. Neben der Identifikation von weiterem Forschungsbedarf werden Hypothesen zu den Effekten der bisherigen Förderpraxis formuliert.

2.2. Datengrundlage und Methodik

Grundlage der Auswertung sind zwei Datenbestände, die in der Kombination Aussagen über die Anzahl und Struktur von geförderten Zugängen in der Allgemeinmedizin ermöglichen. Der erste verwendete Datenbestand ist das Verzeichnis der geförderten Ärzt*innen aus der Weiterbildungsförderung. Der zweite Datenbestand sind die Angaben zu niedergelassenen Ärzt*innen aus dem von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geführten Bundesarztregister. Vorteil der Verwendung dieser Verzeichnisse ist, dass es sich jeweils um den Gesamtbestand der geförderten bzw. in der vertragsärztlichen Versorgung tätigen Personen handelt und – anders als etwa bei Befragungen einer Stichprobe – kaum Verzerrungen durch (Selbst-)Selektionseffekte auftreten können. Mögliche Fehlerquellen sind in Kapitel 3.3 – Limitationen der Daten und mögliche Fehlerquellen aufgeführt.

Die Verbindung zwischen Förderverzeichnis und Bundesarztregister erfolgt durch die AiW-Nummer und die lebenslange Arztnummer: Bei Teilnahme an der Förderung erhalten die Ärzt*innen von der Kassenärztlichen Vereinigung eine AiW-Nummer (AiW=Arzt in Weiterbildung). Diese Nummer wird von den Kassenärztlichen Vereinigungen aus demselben Nummernverzeichnis entnommen, das auch Quelle der sogenannten lebenslangen Arztnummern (LANR) für Vertragsärzte ist. Wenn Ärzt*innen nach abgeschlossener geförderter Weiterbildung die Tätigkeit in der vertragsärztlichen Versorgung aufnehmen, wird die AiW-Nummer als lebenslange Arztnummer übernommen. Durch Abgleich zwischen den AiW-Nummern der Förderverzeichnisse und den LANR der Arztregister können Erkenntnisse über das Niederlassungsverhalten und Wanderbewegungen der geförderten Ärzt*innen gewonnen werden. Die Aufnahme der Tätigkeit wird dabei nach der Zulassung (selbstständige Tätigkeit), Anstellung (in einer Praxis oder MVZ) und der Ermächtigung (i.d.R. von Krankenhausärzt*innen für einzelne Leistungen) unterschieden.

Aus dem Bundesarztregister wurden zu diesem Zweck die LANR der in den letzten 7 Jahren (2016–2022) neu zugegangenen Allgemeinmediziner und Allgemeinmedizinerinnen extrahiert. Als Neuzugang gelten Ärzt*innen, die zum Stichtag 31.12. eines Jahres, aber nicht zum Stichtag 31.12. des Vorjahres als Fachärzt*in für Allgemeinmedizin an der vertragsärztlichen Versorgung teilgenommen haben. Auf Grundlage dieser Kriterien wurden insgesamt 12.555 Personen (7.959 weiblich, 4.596 männlich) in die Auswertung aufgenommen.

Aus dem Förderverzeichnis wurden die Daten der geförderten Ärzt*innen aus den Förderjahren 2013-2021 verwendet. Es erfolgt eine rein deskriptive Auswertung der Ergebnisse. Das Bundesarztregister und Förderverzeichnis sind jeweils ein Gesamtverzeichnis der untersuchten Gruppen, die Ergebnisse können daher als Vollerhebung betrachtet werden, mit den methodischen Einschränkungen, die in Kapitel 3.3 aufgeführt sind.

3. Ergebnisse

3.1. Förderquote und Tätigkeitsaufnahme in der vertragsärztlichen Versorgung

Zur Einschätzung der allgemeinen Auswirkungen der Weiterbildungsförderung und für die Aussagekraft weiterführender Untersuchungen wird der Anteil der Neuzugänge in der Allgemeinmedizin im Bundesarztregister ermittelt, die gemäß § 75a SGB V gefördert wurden. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt.

Tabelle 1: Förderquote der in den Jahren 2016–2022 neu in die vertragsärztliche Versorgung eingetretene Allgemeinmediziner*innen

In allen beobachteten Jahren war eine Mehrheit der Neuzugänge in der Allgemeinmedizin durch die Weiterbildungsförderung gefördert worden, über alle Jahre hinweg betrug die Förder-/Niederlassungsquote 71%, d.h., zwei von drei Neuzugängen in der Allgemeinmedizin waren also zuvor durch die Weiterbildungsförderung finanziell und strukturell gefördert worden.

Besonders auffällig ist die in den Jahren deutlich steigende Zahl von Tätigkeitsaufnahmen in der vertragsärztlichen Versorgung insgesamt und der parallel dazu ansteigenden Förderquote. Hatten 2016 mit 57% etwas mehr als die Hälfte aller Neuzugänge an der Weiterbildungsförderung teilgenommen, waren dies 2022 hingegen mit 81% mehr als vier von fünf Neuzugängen.

3.2. Niederlassungsverhalten: Strukturelle Eigenschaften

Bei der Betrachtung der geförderten und nicht geförderten Neuzugänge in der Allgemeinmedizin ist von besonderem Interesse, ob es strukturelle Unterschiede zwischen den beiden Gruppen gibt.

Wie in anderen Fachgruppen auch sind die Zunahme der Tätigkeit in Teilzeit (Tätigkeiten mit reduziertem Versorgungsumfang) und in Anstellung in Praxen und MVZ (Teilnahmestatus) dauerhafte Entwicklungen, die den Anteil der Tätigkeit in Selbstständigkeit und Vollzeit reduzieren.

Die Daten der geförderten und nicht geförderten Neuzugänge wurden auf diese beiden Eigenschaften hin ausgewertet. Die Ergebnisse für den Teilnahmestatus sind in Tabelle 2 [Tab. 2], hinsichtlich des Teilnahmeumfangs in Tabelle 3 [Tab. 3] dargestellt.

Tabelle 2: In den Jahren 2016–2022 neu in die vertragsärztliche Versorgung eingetretene Allgemeinmediziner*innen, aufgeschlüsselt nach Förderung ihrer Weiterbildung (gefördert/nicht gefördert) und dem Teilnahmestatus bei Eintritt in die Versorgung (Zulassung/Anstellung/Ermächtigung)

Tabelle 3: In den Jahren 2016–2022 neu in die vertragsärztliche Versorgung eingetretene Allgemeinmediziner*innen, aufgeschlüsselt nach Förderung ihrer Weiterbildung (gefördert/nicht gefördert) und dem Teilnahmeumfang bei Eintritt in die Versorgung (Vollzeit/Teilzeit)

Beim Vergleich der geförderten und nicht geförderten Neuzugänge sind erhebliche Unterschiede in den strukturellen Eigenschaften „Teilnahmestatus“ und „Teilnahmeumfang“ ersichtlich.

Geförderte Neuzugänge sind deutlich öfter als freiberufliche Vertragsärzte tätig als nicht geförderte, mit 38% vs. 30 % über die letzten sieben Jahre. Auffällig ist dabei, dass der Gesamtanteil der selbstständig Tätigen im Zeitverlauf etwas gesunken ist, während sich der Unterschied zwischen den Gruppen verstärkt hat: Im letzten Niederlassungsjahr 2022 waren 33% der geförderten Neuzugänge als Vertragsärzt*innen tätig, gegenüber nur 21% bei den nicht geförderten. Umgekehrt war der Anteil der Angestellten in MVZ bei den nicht geförderten Neuzugängen erheblich höher als bei den geförderten, mit 17% vs. 11% über die letzten sieben Jahre. Die Häufigkeit der Anstellung in Praxen – insgesamt die häufigste Teilnahmeform für neu zugehende Ärzt*innen in der Allgemeinmedizin unterscheidet sich hingegen kaum nach Förderstatus.

Deutliche Unterschiede zeigen sich auch beim Teilnahmeumfang: Die geförderten Neuzugänge waren über die letzten sieben Jahre zu 66% mit vollem Teilnahmeumfang tätig, die nicht geförderten nur zu 53%. Anders ausgedrückt: Ein neu in die Versorgung zugehender Ärzt*in aus der Weiterbildungsförderung ist etwa doppelt so häufig in Vollzeit wie in Teilzeit tätig. Bei den nicht geförderten ist das Verhältnis von Voll- und Teilzeit hingegen nahezu ausgeglichen.

3.3. Limitationen der Daten und mögliche Fehlerquellen

Die genutzten Daten des Förderverzeichnisses umfassten die Förderjahre 2013 bis 2021, die Daten der Neuzugänge in der Allgemeinmedizin die Jahre 2016–2022. Aufgrund der der Dauer der Weiterbildung sind Aussagen über die Grundgesamtheit der Geförderten auf der vorhandenen Datenlage nur indirekt möglich.

Besonders „schnelle“ geförderte Ärzte und Ärztinnen, die ihre Weiterbildung in den beobachteten Jahren abgeschlossen haben, sind dadurch gegenüber „Langzeitweitergebildeten“ in den Neuzugängen der vertragsärztlichen Versorgung überrepräsentiert. Ob es dabei systematische Unterschiede gibt, die sich auf die vorgenommenen Auswertungen auswirken, kann empirisch erst nach einigen zusätzlichen Jahren Laufzeit der Weiterbildungsförderung ausgewertet werden.

Untersuchungsobjekt ist die Gesamtheit der neu an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Personen aus dem Bundesarztregister, bei denen durch den Datenabgleich ermittelt wurde, welcher Anteil in der Vergangenheit eine Förderung der Weiterbildung erfahren hat. Umgekehrte Schlüsse über den Anteil der Gesamtheit der geförderten Personen, der später Teil der vertragsärztlichen Versorgung wird, sind mit dem angewandten Untersuchungsdesign nicht möglich.

Mögliche Limitationen ergeben sich, wenn AiW-Nummer und spätere LANR nicht übereinstimmen, was durch zwischenzeitliche Namensänderungen, Fehler in der Datenpflege oder ggfs. KV-spezifischen Besonderheiten möglich ist. AiW, die der Nutzung ihrer Daten für Forschungszwecke widersprochen haben, können nicht als Geförderte identifiziert werden. Bei Nichtübereinstimmung von LANR und AiW-Nummern können neu Niedergelassene nicht als ehemals Geförderte identifiziert werden. Die Werte zu geförderten Neuzugängen sind daher als Untergrenze zu verstehen, die eher nach oben als nach unten abweicht.

Nicht von der Weiterbildungsförderung umfasst und folglich in dieser Auswertung nicht enthalten, sind nicht-allgemeinmedizinische Fachgruppen der hausärztlichen Versorgung. Das sind überwiegend die hausärztlich tätigen Internisten und Internistinnen, da diese nicht in der sozialgesetzlichen Förderung der Weiterbildung enthalten sind sowie praktische Ärzt*innen, da diese Berufsbezeichnung nicht mehr neu vergeben wird. Diese beiden Gruppen machen zusammen ca. ein Drittel der hausärztlichen Versorgung aus: Zum 31.12.2022 waren unter den 54.905 Hausärzt*innen 17.560 Internist*innen sowie noch 3.189 praktische Ärzt*innen [6]. Ebenso können keine Aussagen zu privatärztlich tätigen Allgemeinärzt*innen abgeleitet werden.

4. Diskussion

Ziel des Auswertungsprojekts ist es, mögliche Effekte der Förderung in der ambulanten Weiterbildung auf die vertragsärztliche Versorgung aufzuzeigen und die Förderung als solche zu evaluieren.

Insbesondere im Hinblick auf den sich abzeichnenden Ärztemangel in vielen Fachgruppen und die wachsende Unterversorgung in vielen Regionen (u.a. [1]) sind belastbare Daten für fundierte Entscheidungen bezüglich der zukünftigen Gestaltung der ambulanten vertragsärztlichen Versorgungsstrukturen erforderlich. Die hier verwendete Datengrundlage eröffnet Möglichkeiten für weitere Forschung und Untersuchungen in diesem Bereich.

Studien im Bereich der medizinischen Aus- und Weiterbildung und hier speziell der Förderung der Weiterbildung umfassen überwiegend qualitative Forschungsmethoden. Quantitative Befragungen und Surveys haben oft regionale Bezüge und stützen sich auf kleine Stichproben. Schwerpunkte sind hier unter anderem die verschiedenen inhaltlichen Aspekte der Weiterbildung [7], die Erwartungen der neuen Medizinergeneration an ihre zukünftige Berufstätigkeit [8] oder Gründe und Entscheidungsprozesse für die Wahl der entsprechenden Facharzt-Weiterbildung [9].

Umfassendere Erhebungen wie die KarMed-Studie, eine multizentrische prospektive Kohortenstudie über den Berufsweg von Ärzt*innen während ihrer fachärztlichen Weiterbildung oder auch das aller vier Jahre stattfindende Berufsmonitoring der Medizinstudierenden, welches durch die Universität Trier in Kooperation mit der KBV, dem MFT und dem bvmd durchgeführt wird, liefern hilfreiche und interessante Erkenntnisse zu den Erwartungen und Wünschen der zukünftigen Medizinergeneration und können Anhaltspunkte für zukünftige Entwicklungen liefern, die sich teilweise auch schon in der vorliegenden Analyse abzeichnen [10], [11].

Die Ergebnisse der Analyse lassen erkennen, dass geförderte Ärzt*innen in Weiterbildung nach ihrer Facharztanerkennung in der Allgemeinmedizin in der vertragsärztlichen Versorgung ankommen. Zwischenzeitlich hat die Mehrheit der Neuzugänge in der allgemeinmedizinischen Versorgung die sozialgesetzliche Weiterbildungsförderung nach §75a SGB V durchlaufen (siehe auch 3.3 Limitationen). Im Hinblick auf den wachsenden Mangel an hausärztlich tätigen Ärztinnen und Ärzten ist zudem besonders erfreulich nicht nur die deutliche Steigerung Förderquote, sondern auch eine deutliche Zunahme der Tätigkeitsaufnahme (nach Köpfen) in der Allgemeinmedizin zu beobachten.

Für Erklärungen, warum Geförderte eher dazu neigen, in Vollzeit und selbstständig in die vertragsärztliche Versorgung einzutreten als ihre nicht-geförderten Kolleginnen und Kollegen, bedarf es weiterer Forschung. Laut des Berufsmonitoring der Medizinstudierenden [11] fühlen sich die Befragten nicht ausreichend über die ambulante Versorgung und insbesondere die Tätigkeit in eigener Praxis vorbereitet. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt auch die KarMed-Studie: Ärzt*innen in Weiterbildung sind in vielen Disziplinen der Meinung, dass das im stationären Bereich Erlernte nicht ausreicht, was an Qualifikation für eine Tätigkeit im ambulanten Bereich notwendig ist [12]. Hier erreicht die Weiterbildungsförderung möglicherweise genau das: Angehende Fachärzt*innen sind durch die intensive Betreuung während ihrer ambulanten Weiterbildung auf eine Tätigkeit in der ambulanten Versorgung gut vorbereitet und arbeiten daher vermehrt im vertragsärztlichen Bereich und lassen sich möglicherweise als Selbstständige nieder. Auch können Charakteristika der Weiterbildungsstelle ein Faktor für die Aufnahme der Tätigkeit in Vollzeit oder in Selbstständigkeit darstellen: Die Weiterbildung in einer inhabergeführten Praxis gibt möglicherweise Impulse zur eigenen Tätigkeitsaufnahme in Selbstständigkeit und Vollzeit dar, während die Beschäftigung in einem MVZ diesen Weg nicht in gleichem Maße bahnt. Auch diese Hypothese bedarf der weiteren wissenschaftlichen Verifikation.

Der Trend zur Anstellung und zur Teilzeit zeichnet sich auch unter den geförderten Ärzt*innen in Weiterbildung ab, jedoch in einem anderen Ausmaß als bei den Nicht-Geförderten. Insbesondere mit Blick auf Erwartungen und Vorstellungen der zukünftigen Medizinergeneration nach flexiblen Arbeitszeitmodellen, Tätigkeit in einem angestellten Verhältnis und Arbeit in einem interprofessionellen Team mit intensivem fachlichem Austausch [11], [12] bilden die Ergebnisse der Datenanalyse genau diese aktuellen Entwicklungen ab. Die Deckung des hausärztlichen Bedarfs in Deutschland wird durch den anhaltenden Trend hin zur Teilzeitarbeit weiterhin eine Herausforderung bleiben.

5. Schlussfolgerung

Die Datenanalyse zeigt, dass sowohl die Inanspruchnahme als auch die Anzahl der Neuzugänge von Allgemeinärzt*innen im Beobachtungszeitraum deutlich angestiegen ist. Auch wenn sich keine kausalen Zusammenhänge anhand der Daten herstellen lassen, zeigt die Analyse, dass die geförderten Ärzt*innen in Weiterbildung in der vertragsärztlichen Versorgung ankommen und tätig werden. Es scheint, dass die Weiterbildungsförderung hier einen wichtigen Beitrag leisten kann, die hausärztliche Versorgung sicherzustellen und etwas gegen den sich anbahnenden und jetzt schon in vielen Regionen spürbaren Ärztemangel leistet.

Die ambulante und hier insbesondere die hausärztliche Versorgung stehen weiterhin vor großen Herausforderungen, für die zeitnah Lösungen gefunden werden müssen, um weiterhin eine flächendeckende medizinische Versorgung in ganz Deutschland zu ermöglichen. Insbesondere die Erwartungen und Vorstellungen der zukünftigen Medizinergeneration sollten hier mit in den Blick genommen werden. Arbeit in Teilzeit, Wunsch nach Anstellung statt eigener Niederlassung und Arbeit im interprofessionellen Team werden immer relevanter und werden die Anforderungen an die Arbeitsbedingungen in der vertragsärztlichen Versorgung beeinflussen. In Anbetracht dieser Herausforderungen können die Ergebnisse Ausgangspunkt weitergehender Forschung im Bereich der sozialgesetzlichen Weiterbildungsförderung sein, Auswirkungen der Förderung auf die spätere Tätigkeit untersuchen und die Effektivität von Anreizmodellen analysieren.

Die vorliegende Analyse gibt Hinweise zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit geförderter Weiterbildung, die einer Überprüfung bedürfen. Die Hypothese, dass die geförderte Weiterbildung angehende Ärzt*innen sehr gut vorbereitet, sodass die in den zuvor genannten Studien ermittelten Bedenken/Befürchtungen aufgelöst werden können, gilt es zu in weiteren Untersuchungen zu überprüfen.

ORCIDs der Autor*innen

- Simon Rass: [0009-0004-4149-071X]

- Charlotte Weber: [0009-0000-2197-0792]

- Bernhard Gibis: [0009-0001-9399-327X]

Danksagung

Die Autor*innen danken Regina Reuschenberg für Ihre eingebrachte Expertise während der Erstellung des Projektberichtes.

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Bedarfsgerechte Versorgung- Perspektiven für ländliche Regionen und ausgewählte Leistungsbereiche. Gutachten 2014. Bonn: SVR Gesundheit & Pflege; 2014.[2] Gemeinsamer Bundesausschuss. Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Bedarfsplanung sowie die Maßstäbe zur Feststellung von Überversorgung und Unterversorgung in der vertragsärztlichen Versorgung (Bedarfsplanungs-Richtlinie). Berlin: Gemeinsamer Bundesausschuss; 2023. Zugänglich unter/availble from: https://www.g-ba.de/downloads/62-492-3160/BPL-RL_2023-03-16_iK-2023-06-03.pdf

[3] Leslie K, Bourgeault I L, Carlton AL, Balasubramanian M, Mirshahi R, Short SD, Carè J, Cometto G, Lin V. Design, delivery and effectiveness of health practitioner regulation systems: an integrative review. Hum Resour Health. 2023;21(1):72. DOI: 10.1186/s12960-023-00848-y

[4] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Weiterbildungsförderung. Berlin: Kassenärztliche Bundesvereinigung; 2022. Zugänglich unter/available from: https://www.kbv.de/html/themen_2861.php

[5] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Weiterbildungsförderung gemäß §75a SGBV. Evaluationsbericht 2022. Berlin: Kassenärztliche Bundesvereinigung; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.kbv.de/media/sp/Weiterbildungsfoerderung_Evaluationsbericht_2022.pdf

[6] Kassenärztliche Bundesvereinigung. Statistische Informationen aus dem Bundesarztregister. Berlin: Kassenärztliche Bundesvereinigung; 2022. Zugänglich unter/available from: https://www.kbv.de/media/sp/2022-12-31_BAR_Statistik.pdf

[7] Winzer A, Jansky M. Aneignung hausärztlicher Rollen während des ambulanten Weiterbildungsabschnitts und professionsbildende Bedingungen in den Weiterbildungspraxen - Eine Befragung rheinland-pfälzischer Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung Allgemeinmedizin [Acquiring general practitioner roles during the outpatient postgraduate training section and profession-forming postgraduate training conditions in family physician practices - A survey among family medicine residents in Rhineland-Palatinate during their postgraduate training in general medicine]. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2023;179:49-60. DOI: 10.1016/j.zefq.2023.03.004

[8] Hilbert B, Born J, Haumann H. Die nächste Generation Hausärzte – Erwartungen an den Hausarztberuf. Ergebnisse einer Umfrage unter den Mitgliedern der Jungen Allgemeinmedizin Deutschland (JADE). ZFA (Stuttgart). 2021;97(2):60-65.

[9] Lotter I, Fink M, Sennekamp M. Wann ist der „richtige“ Zeitpunkt für die Entscheidung des Weiterbildungsziels? In: Gesellschaft für Medizinische Ausbildung, editor. Jahrestagung der Gesellschaft für Medizinische Ausbildung (GMA). Osnabrück, 14.-16.09.2023. Düsseldorf: German Medical Science GMS Publishing House; 2023. DocV-08-02. DOI: 10.3205/23gma0043

[10] Van den Bussche H. Zukunftsprobleme der hausärztlichen Versorgung in Deutschland: Aktuelle Trends und notwendige Maßnahmen [The future problems of general practice in Germany: current trends and necessary measures]. Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz. 2019;62(9):1129-1137. DOI: 10.1007/s00103-019-02997-9

[11] Jacob R, Kopp J, Fellinger P. Berufsmonitoring Medizinstudierende 2018. Ergebnisse einer bundesweiten Befragung. Bericht der Universität Trier. Berlin: Kassenärztliche Bundesvereinigung; 2019.

[12] Van den Bussche H. Ergebnisse der KarMed-Kohortenstudie sowie Schlussfolgerungen für die fachärztliche Weiterbildung und die vertrags-, insbes. Hausärztliche Tätigkeit. Berlin: Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung; 2022. (ZI-Paper; 24).