[Kompetenzbasierte Lehre – die Reform der ärztlichen Weiterbildung in der Schweiz]

Fabienne Schwitz 1Monika Brodmann Maeder 2,3

Eva K. Hennel 2,4

1 Bern Universitätsklinikum, Inselspital, Abteilung für Kardiologie, Bern, Schweiz

2 SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung, Bern, Schweiz

3 Universität Bern, Bern, Schweiz

4 Universität Bern, Institut für Medizinische Lehre, Abteilung für Assessment und Evaluation, Bern, Schweiz

Zusammenfassung

Zielsetzung: Die ärztliche Weiterbildung der Schweiz ist derzeit im Wandel: Die Weiterbildungscurricula aller medizinischen Fachgebiete werden auf eine kompetenzbasierte Lehre (Competency-Based Medical Education, CBME) umgestellt. Zur Bewertung der Kompetenzen werden Entrustable Professional Activities (EPA) verwendet. EPAs beschreiben spezifische berufliche Aufgaben, die den Weiterzubildenden nach Erreichen ausreichender Kompetenzen übertragen werden.

Methodik und Ergebnisse: Der Artikel stellt dar, wie die didaktischen Bausteine sich zu einer kompetenzbasierten Lehre zusammenfügen sollen und wie die Implementierung vonstattengeht.

Das Projekt wird anhand des Kern-Zyklus beschrieben. Die ersten beiden Schritte „Problem Identification“ und „Targeted needs Assessment“ werden im Abschnitt der Projektbeschreibung vorgestellt, die weiteren vier Schritte in den Ergebnissen. Konkrete Details beschreiben wir anhand der Beispiele aus dem Curriculum der Kardiologie.

Schlussfolgerung: Die Umstellung der ärztlichen Weiterbildung der Schweiz hin zu einer kompetenzbasierten Lehre ist ein wichtiger Schritt, der dringend notwendig aber komplex ist. Der langfristige Plan des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) umfasst nicht nur strukturelle Schritte, sondern auch einen kulturellen Wandel. Die ersten zwei Jahre der Umstellung verliefen positiv: In Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften werden Weiterbildungscurricula auf EPA-basierte Lernziele umgestellt, die didaktische Schulung der Weiterbildenden entsprechend angepasst und kontinuierlich das Feedback der Lernenden eingeholt. Der Implementierungsprozess hat begonnen. Weitere Daten werden im Verlauf erhoben. Die Orientierung an internationalen Erfahrungen und an den Fachgesellschaften, die den Schritt bereits gewagt haben, bietet eine wichtige Hilfe für die Fachgesellschaften und Weiterbildungsstätten, die noch folgen werden.

Schlüsselwörter

Weiterbildung, CBME, EPA, Curriculum, Fakultätsentwicklung

1. Einleitung

Die ärztliche Weiterbildung der Schweiz ist derzeit im Wandel: Die Weiterbildungscurricula aller medizinischen Fachgebiete werden nach und nach auf eine kompetenzbasierte Lehre (Competency-Based Medical Education, CBME) umgestellt. Die kompetenzbasierte Lehre ist ein didaktischer Ansatz, der sich auf die Entwicklung und Bewertung von spezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen konzentriert, die für die erfolgreiche Ausübung eines Berufs erforderlich sind [1]. In der Vergangenheit war die ärztliche Weiterbildung, analog zu der Situation in Deutschland und Österreich, vor allem auf Basis absolvierter Zeiten und der Anzahl von Untersuchungen oder Interventionen geregelt. Als Beispiel wurde im Weiterbildungscurriculum Kardiologie verlangt, dass zwei Jahre internistische Basisweiterbildung und vier Jahre fachspezifische Weiterbildung in Kardiologie absolviert werden. Zudem mussten mindestens 500 Echokardiographien durchgeführt und beurteilt werden [2]. Das Modell der kompetenzbasierten Lehre priorisiert nun die Lernenden und deren Kompetenzen anstelle der benötigten Weiterbildungszeit [3].

Zur Bewertung der Kompetenzen werden Entrustable Professional Activities (EPA, deutsch: Anvertraubare Professionelle Aktivitäten) verwendet. EPAs beschreiben spezifische berufliche Aufgaben, die den Weiterzubildenden nach Erreichen ausreichender Kompetenzen übertragen werden [4]. EPAs sollten beobachtbar, messbar, innerhalb bestimmter Zeitrahmen abgeschlossen und für die Beurteilung durch Weiterbildende geeignet sein [5]. Ein konkretes Beispiel eines EPA ist die Beobachtung einer „Behandlung eines Patienten mit Symptomen und Zeichen einer Herzinsuffizienz“. Die weiterbildende Person beurteilt im Anschluss, in welchem Selbständigkeitsgrad die Weiterzubildenden EPAs meistern können. EPAs sollen einen sicheren Rahmen bieten, um die Autonomie der Weiterzubildenden schrittweise zu erhöhen.

Kanada hat mit den CanMEDS-Rahmenwerk [6] seit den 1990er Jahren eine grosse Vorarbeit für die Einführung der kompetenzbasierten Lehre weltweit geleistet [7]. In den Niederlanden wurde das Konzept der EPA entwickelt und EPAs in nationale Lehrpläne integriert [8]. Vor allem in anglo-amerikanischen Ländern wurden CBME und EPAs übernommen [9], [10], [11].

In Europa hat die European Union of Medical Specialists (UEMS) in Jahr 2023 eine erste Konferenz organisiert mit dem Ziel, die ärztliche Weiterbildung zu verbessern und die kompetenzbasierte Lehre und EPAs zu integrieren [12]. Zusammen mit den Niederlanden und Finnland ist die Schweiz nun ein Vorreiterland in Europa bei der Einführung strukturierter, kompetenzbasierter ärztlicher Weiterbildung [13].

Zuständig für die Umstellung ist das Schweizerische Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF). Das SIWF ist ein autonomes Organ der schweizerischen Ärzteschaft und hat ein Mandat des Bundes für die Belange der ärztlichen Weiter- und Fortbildung. Das SIWF revidiert unter anderem die Weiterbildungsprogramme in enger Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften.

In der Literatur zu CBME und EPAs gibt es neben zahlreichen Berichten zur Entwicklung oder Einführung von EPAs nur wenige Publikationen, die sich mit komplexen nationalen Implementierungsstrategien befassen [14]. Anhand des Beispiels der CBME-Einführung in der Schweiz möchten wir darstellen, wie einzelne didaktische Bausteine sich zur kompetenzbasierten ärztlichen Weiterbildung zusammenfügen und implementieren lassen.

2. Projektbeschreibung

Das Projekt wird anhand des Kern-Zyklus beschrieben, eines „Six-Step Approach for Curriculum Development“ [15]. Die ersten beiden Schritte „Problem Identification“ und „Targeted needs Assessment“ werden in diesem Teil des Manuskripts vorgestellt, die weiteren vier Schritte im Ergebnisteil. Konkrete Details beschreiben wir am Beispiel der Kardiologie.

2.1. Problemidentifikation

Seit 2018 ist das Medizinstudium in der Schweiz mit dem PROFILES-Rahmenwerk [https://www.profilesmed.ch/] kompetenzbasiert aufgebaut [16], sodass Diejenigen, welche heutzutage in die ärztliche Weiterbildung einsteigen, die kompetenzbasierte Lehre bereits erlebt haben. Die ärztliche Weiterbildung muss den gleichen Schritt machen, um die Errungenschaften der Ausbildung weiterzuführen.

Den Abschluss der Weiterbildung an einem Zeitraum oder einer festen Zahl von Interventionen festzumachen, ist üblich, jedoch wenig valide [17]. International sowie in der Schweiz wird beobachtet, dass Weiterzubildende „durchgereicht“ werden, aber Kompetenz- oder Wissenslücken bestehen bleiben. Zudem können laut einer aktuellen Befragung des Verbands Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO) nur rund ein Fünftel der Weiterzubildenden die vorgeschriebenen vier Stunden strukturierte Weiterbildung pro Woche absolvieren [18]. Die Verantwortlichkeit gegenüber den Weiterzubildenden und dem Gesundheitswesen bleibt auf der Strecke. Mehrfach werden z.B. Schwächen der Weiterzubildenden in Bezug auf kommunikative Fähigkeiten beobachtet [19]. Indem einzelne Kompetenzen, wie z.B. die Kommunikation, explizit betrachtet werden, wird Lücken aktiv entgegengewirkt.

Vermehrt wird der Wunsch der Weiterzubildenden nach einer besseren Vereinbarkeit der Weiterbildung mit dem Privatleben geäussert. Mit der kompetenzbasierten Bildung, wo die zeitliche Komponente der Weiterbildung weniger zentral wird, erwarten wir auch eine Vereinfachung für das Absolvieren der Weiterbildung in Teilzeitanstellungen, mehr Flexibilität und die Möglichkeit für Unterbrechungen der Weiterbildung.

2.2. Gezielte Bedarfsanalyse: Wer sind die Zielgruppen und Interessengruppen?

2.2.1. Zielgruppe

Das neue Curriculum betrifft alle Ärzt*innen, die in der Schweiz ihre Weiterbildung absolvieren. Es umfasst die Weiterbildung in allen Fachgebieten und alle Arten von anerkannten Weiterbildungsstätten, also Spitäler verschiedener Grösse ebenso wie ambulante Weiterbildungsstätten.

2.2.2. Stakeholders

Betroffen von der Umstellung sind neben den Weiterzubildenden auch die Fachgesellschaften und Weiterbildungsstätten.

3. Ergebnisse

3.1. Ziele und Zielsetzungen

Es sollen langfristig die Curricula aller 45 eidgenössischen Facharzttitel umgestellt werden. Für 28 von 45 Facharzttiteln und 5 der 52 Schwerpunkttitel werden bereits EPAs vorbereitet oder verwendet. Die Fachgesellschaften sind hierbei, begleitet von je einem Mitglied der EPA-Kommission, in unterschiedlichen Stadien; von der ersten Kontaktaufnahme zur Kommission bis hin zu EPAs, die bereits im Einsatz sind. Zudem wurde von chirurgischen Fachgesellschaften ein kompetenzbasiertes Core Surgical Curriculum entwickelt [20].

3.2. Bildungsstrategien

3.2.1. Einbezug der verschiedenen Stakeholder

Der Einbezug von Weiterzubildenden, Weiterbildenden, Weiterbildungsstätten und Fachgesellschaften erfolgte wiederholt und auf verschiedenen Wegen. Dies beinhaltete verschiedene Formate, wie z.B. Gespräche, Vorträge, Videos [https://youtu.be/uaPKgGUzK2Y] und Publikationen zum Thema [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], vor allem in der Schweizerischen Ärztezeitung, um eine breite Zielgruppe zu erreichen. Das jährlich stattfindende MedEd-Symposium wurde ebenfalls genutzt, um Vorträge und Workshops zum Thema anzubieten.

3.2.2. EPA-Kommission

Die Kommission wurde zunächst aus Personen gebildet, die bereits zu EPAs in der Schweiz aktiv waren, und später erweitert, um eine grössere Zahl von Fachgesellschaften betreuen zu können. Es wurden später Personen ergänzt, die ebenfalls bereits Erfahrung mit EPAs hatten und einen Master of Medical Education vorweisen konnten, um eine fundierte Beratung sicherzustellen.

Die bisherigen Ergebnisse der Kommission sind vielfältig: Es wurden bereits 28 Fachgesellschaften bei der Entwicklung von EPAs beraten, es wurde ein Standard-Raster für eine EPA entwickelt (2019, aktualisiert April 2022) [30] und eine Empfehlung zum Prüfen mithilfe von EPAs formuliert [31].

3.3. Implementierung

3.3.1. (Politische) Unterstützung

Bundesamt für Gesundheit (BAG) des Eidgenössischen Departementes des Innern (EDI): Die Zusammenarbeit mit dem BAG war von Beginn an konstruktiv und wirksam. Das BAG hat beispielsweise im Bericht „Zukünftiger Bestand und Bedarf an Fachärztinnen und -ärzten in der Schweiz“ des OBSAN 2023 [32] empfohlen, dass die kompetenzbasierte ärztliche Weiterbildung in allen Fachrichtungen und Weiterbildungsstätten implementiert werden soll. Und auch anlässlich der laufenden Akkreditierung aller eidgenössischen Weiterbildungsprogramme durch das Bundesamt für Gesundheit beziehungsweise das Eidgenössische Departement des Innern (EDI) wurde im Standard 12 gefragt, wie weit die Einführung der kompetenzbasierten Lehre in den einzelnen Fachgebieten gediehen ist [33].

Fachgesellschaften: Ein wichtiger Partner, der vom Projekt überzeugt sein muss, sind die Fachgesellschaften. Die regelmässige verpflichtende Akkreditierung konnte als einer der Punkte der Zusammenarbeit genutzt werden. Alle Weiterbildungsprogramme werden alle sieben Jahre akkreditiert, zuletzt 2018. Derzeit läuft die Akkreditierungsrunde 2025. Der Selbstbeurteilungsbericht der Fachgesellschaften beschreibt 12 angestrebte Standards, einer davon betrifft die Kompetenzbasierung der Lehre. Es wird angestrebt, langfristig alle Fachgesellschaften von der kompetenzbasierten Lehre überzeugen zu können. Das SIWF und die EPA-Kommission unterstützen die Fachgesellschaften bei der Umsetzung, indem sie beratend begleiten. Einzelne besonders aufwendige Pilotprojekte werden auch finanziell unterstützt.

Internationaler Beirat: Ein Internationales Advisory Board, besetzt mit Personen mit Erfahrung zu CBME und EPAs und das Royal College of Physicians London begleiten den Prozess. Weitere Unterstützung besteht durch das Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME), die ICBME-Collaborators (International Competency-Based Medical Education) und die European Union of Medical Specialists (Union Européenne des Médecins Spécialistes, UEMS).

Change Agents: Das Projekt folgte der Einführung von CBME ins Studium. Es wurden daher vor allem die Personen als Change Agents eingebunden, die bereits Erfahrung gesammelt hatten mit CBME in der universitären Ausbildung, also bei der Erstellung und Implementierung des PROFILES-Rahmenwerks.

Weiterzubildende: Gezielt wurde die Perspektive von Weiterzubildenden einbezogen, vertreten durch den Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte (VSAO), welcher das Projekt unterstützt.

3.3.2. Identifizierung und Beschaffung von Ressourcen

Faculty Development für die Weiterbildenden als Ressource: Seit 2012 finden Workshops für die Weiterbildenden mit dem Royal College of Physicians of London statt, seit 2018 ergänzt durch ein schweizerisches Team. Bis 2023 wurde die Leitung in ein schweizerisches Team übergeben, die Struktur der Kurse umgestellt und das Team ausgeweitet. Es wurden weitere Orte eingeschlossen, an denen die Kurse besucht werden können, zudem werden neben Englisch als Kurssprache inzwischen alle drei Landessprachen angeboten. Gelehrt werden unter anderem: Clinical Teaching, Assessment und Feedback, Leadership und Lernen im virtuellen Raum [34].

3.3.3. Identifizierung und Bewältigung von Hindernissen

Anstatt die Verwendung von EPAs verpflichtend zu machen, wird in dieser ersten Phase der Implementierung auf die Freiwilligkeit gesetzt. Wir erhoffen uns, dass mutige und engagierte Fachgesellschaften und Spitäler eine Vorreiterrolle einnehmen und durch ihre Erfahrungen die anderen überzeugen können, nachzuziehen. Die kompetenzbasierte Lehre soll erst dann verpflichtend eingeführt werden, wenn etwa 80% der Fachgesellschaften und Stätten teilnehmen.

3.3.4. Einführung des Curriculums und Pilotierung (am Beispiel der Kardiologie)

Die Kardiologie ist die erste Fachgesellschaft in der Schweiz, welche EPAs ins Weiterbildungsprogramm aufgenommen und implementiert hat. An diesem Beispiel betrachten wir die Erstellung und Einführung der EPAs genauer.

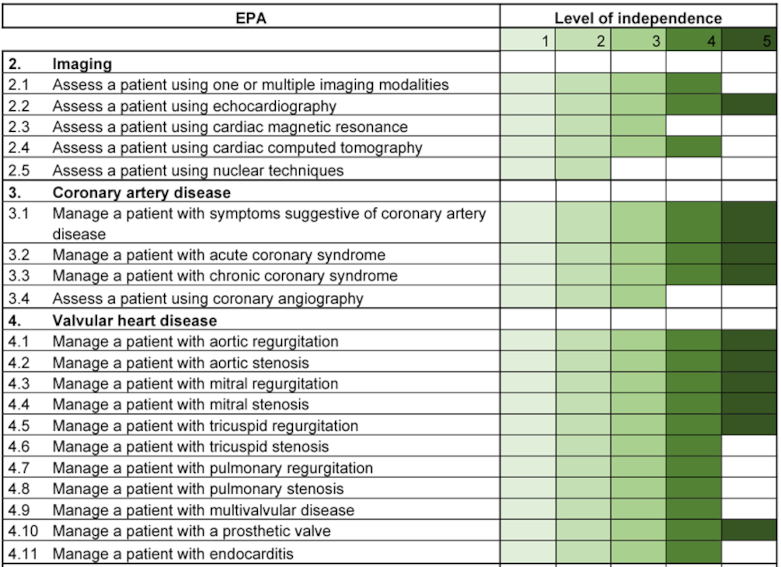

Das Schweizer Curriculum für Kardiologie – „Weiterbildungsprogramm für Kardiologie“ [2] – wurde auf dem kompetenzbasierten European Core Curriculum for the Cardiologist von 2020 [35] aufgebaut, siehe Abbildung 1 [Abb. 1]. Es ist nach den Grundsätzen von Kompetenzen aufgebaut und enthält 62 EPAs, welche in unterschiedlichen „Levels of independence“ beherrscht werden müssen. Tabelle 1 [Tab. 1] zeigt einen Auszug des Weiterbildungscurriculums Kardiologie.

Tabelle 1: Auszug aus dem Weiterbildungscurriculum Kardiologie [https://www.siwf.ch/files/pdf19/kardiologie_version_internet_d.pdf]

Anmerkung: Je nach EPA werden verschiedene Levels of independence abgestrebt. Lesebeispiel: Beim EPA 3.4 „Assess a patient using coronary angiography“ wird ein „Level of indepence 3“ verlangt. Weiterzubildende müssen dies nicht vollständig selbständig, sondern unter indirekter Supervision durchführen. Anders z.B. bei EPA 4.2 „Manage a patient with aortic stenosis“. Hier wird ein „Level of independence 5“ angestrebt. Diese Tätigkeit muss selbständig ohne Supervision durchgeführt werden und zudem die Supervisionsrolle eingenommen werden können (nur in Englisch verfügbar)

Abbildung 1: Schweizer Curriculum für Kardiologen (nur auf Englisch verfügbar)

Anmerkung: Entwicklung des schweizerischen Weiterbildungscurriculums für Kardiologie auf Basis des europäischen Curriculums. EPAs sind fester Bestandteil des schweizerischen Curriculums.

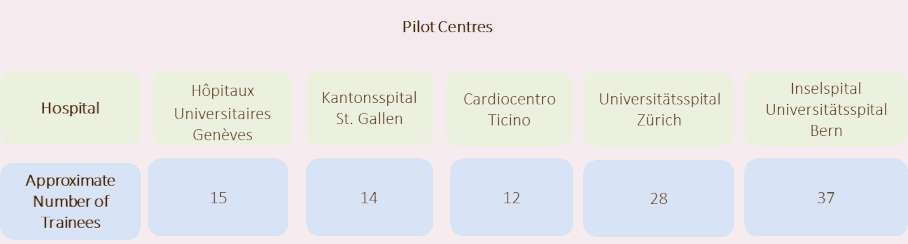

Die Einführung der EPAs in der Kardiologie begann ab 2022 an fünf Pilotzentren in unterschiedlichen Regionen der Schweiz, siehe Abbildung 2 [Abb. 2]. Alle Pilotzentren sind zertifizierte Weiterbildungsstätten für Kardiologie der sogenannten „Kategorie A“, also kardiologische Kliniken der Universitätsspitäler oder vergleichbare Zentren.

Abbildung 2: Pilotzentren für die Einführung der EPAs in der Kardiologie (nur auf Englisch verfügbar)

3.3.5 Administrative Massnahmen

Bisher waren keine zusätzlichen administrativen Massnahmen notwendig.

3.3.6. Optimierung über aufeinanderfolgende Teilschritte

Die Implementierung der EPAs wurde bereits mit mehreren Teilschritten geplant, um den Übergang zu erleichtern. Die bisherigen Interventionslisten und die zugehörigen Zahlen, wie häufig jede Intervention durchgeführt werden muss, wurden noch nicht vollständig durch EPAs ersetzt. Vorerst wird eine Mischform verwendet, die sowohl die EPAs mit Levels beinhaltet als auch die bisherige Angabe einer Richtzahl für die Durchführung der Interventionen. Erst in einem späteren Schritt können die Zahlen entfallen.

3.4. Evaluation und Feedback

Entsprechend dem Kern-Zyklus bedeutet Evaluation sowohl das individuelle Assessment der Lernenden als auch die Evaluation des Curriculums (program evaluation). Die vom SIWF geplante Evaluation umfasst ebenfalls beides und folgt dem spezifischen Framework, das von den ICBME-Collaborators erarbeitet wurde [36]. Dieses besteht aus folgenden fünf Säulen: Outcome competencies, sequenced progression, tailored learning experiences, competency-focused instruction und programmatic assessment. Derzeit können noch nicht alle Säulen untersucht werden. Wir berichten exemplarisch, welche Daten durch die Verwendung der EPA-App gewonnen werden.

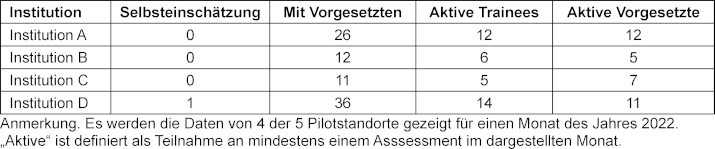

Über die Applikation, welche zur Durchführung und Dokumentation der EPAs benutzt wird (preparedEPA) [https://www.prepared.app/de/epa] wurden monatlich die Anzahl aktiver Trainees und Supervisors erfasst, siehe Tabelle 2 [Tab. 2]. Den Weiterbildungsverantwortlichen Personen der Pilotzentren steht seit Januar 2023 eine Übersichtsseite auf der Applikation zur Verfügung. Dort können sie einsehen, welche Weiterzubildenden und Weiterbildenden registriert sind und wie viele Assessments pro Kalenderwoche (siehe Abbildung 3 [Abb. 3]) und pro weiterzubildender Person in ihrer Klinik durchgeführt wurden. Diese Übersichtsseite bietet die Möglichkeit, die Verwendung der Applikation zu beobachten und bei Bedarf sowohl einzelne Weiterzubildende als auch die Weiterbildenden der Weiterbildungsstätten zu fördern.

Tabelle 2: Durchführung der EPAs je Standort

Abbildung 3: Verwendung der EPAs

Anmerkung: Anzahl supervidierter Assessments mit der Verwendung der Applikation pro Kalenderwoche. Es werden Daten eines Pilotstandortes gezeigt für die Jahre 2022/ 2023

Für die weitere Evaluation wird unter anderem die jährliche Umfrage unter Weiterzubildenden herangezogen werden, die einen sehr guten Rücklauf von etwa 70% hat [37]. Die nächste Umfrage findet im Sommer 2024 statt. Wir rechnen mit den Ergebnissen im Dezember 2024. Die gezielte Befragung von Weiterzubildenden und Weiterbildenden an ausgewählten Weiterbildungsstätten vor und nach der Implementierung von EPAs wird ebenfalls wichtige Daten liefern. Die Befragung vor Einführung der EPAs hat in einigen Fachgebieten und Weiterbildungsstätten bereits stattgefunden oder ist aktuell am Laufen. Die Erhebung der post-Daten richtet sich nach dem Verlauf an den Standorten und kann voraussichtlich im Herbst 2024 stattfinden.

4. Diskussion

4.1. Reflexion des bisherigen Prozesses

Verglichen mit dem sehr langfristig geplanten Prozess waren viele der Weiterbildungsstätten und Fachgesellschaften schneller als erwartet von der kompetenzbasierten Lehre überzeugt und haben sich früh zur Umstellung entschieden. Bei einzelnen Fachgesellschaften war jedoch die Umsetzung deutlich langsamer als erwartet. Die Geschwindigkeit, mit der EPAs in einzelnen Fachgesellschaften erstellt und implementiert werden, hängt von einer Kombination aus fachlicher Komplexität, vorhandenen Ressourcen, organisatorischer Struktur, kultureller Akzeptanz, bestehenden Bildungsstrukturen und regulatorischen Anforderungen ab. Eine individuelle Unterstützung der Fachgesellschaften wird erforderlich sein und unter anderem durch die EPA-Kommission gewährleistet. Weder die Weiterbildungsstätten noch die Fachgesellschaften können alleine den Weg zur kompetenzbasierten Lehre gehen. Im Speziellen in Bezug auf die Implementierung der EPAs im Klinikalltag bedarf es einer engen Zusammenarbeit der Stakeholder. Weiterzubildende müssen darauf vorbereitet und Weiterbildende entsprechend geschult werden.

4.2. Was resultiert aus der Umstellung für die Betroffenen?

Die Gruppe der Weiterzubildenden ist differenziert zu betrachten: Weiterzubildende, die ihre Weiterbildung neu beginnen, kennen die kompetenzbasierte Lehre bereits und bleiben in diesem Konzept. Sie bringen das Wissen und Engagement mit für die Verstetigung der kompetenzbasierten Lehre und sind dadurch wichtige Change Agents. Weiterzubildende, die sich bereits in der Weiterbildung befinden, erleben den sich wandelnden Prozesses möglicherweise nachteilig. Sie haben ihre Weiterbildung nach altem Curriculum begonnen und die Umstellung auf das neue System kann als Zusatzaufwand empfunden werden. Für diese Gruppe von Weiterzubildenden ist elementar, dass es eine klare und praktikable Übergangsbestimmung gibt.

Am Beispiel der Pilotzentren der Kardiologie zeigt sich, dass der Implementierungsprozess über längere Zeit begleitet werden muss. Durch regelmässige Informationsveranstaltungen für Weiterzubildende und Weiterbildende innerhalb der einzelnen Weiterbildungsstätten aber auch einen regen Austausch der Weiterbildungsverantwortlichen der verschiedenen Kliniken untereinander wurden die EPAs fassbarer und die Nutzung der Instrumente bekannter. Zu Beginn der Einführung der EPAs in der Kardiologie war zum Beispiel die Möglichkeit einer Selbsteinschätzung noch kaum bekannt (siehe Tabelle 2 [Tab. 2]). Ein Jahr später zeigt sich, dass das Instrument der Selbsteinschätzung häufiger benutzt wird als am Anfang.

Das Feedback der Weiterzubildenden ist notwendig, um erstens ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen und zweitens den Prozess zu optimieren. Daher ist es uns besonders wichtig, diese Gruppe im Blick zu behalten und ihren Prozess laufend zu begleiten.

Weiterbildende sollen zukünftig noch besser auf ihre Rolle vorbereitet werden, inklusive der kompetenten Nutzung der kompetenzbasierten Elemente der Lehre. Die Train-the-Trainer Kurse werden weiter ausgebaut.

Die vom SIWF akkreditierten Weiterbildungsstätten im stationären Bereich sind für die Erteilung der ärztlichen Weiterbildung verantwortlich. In den letzten Jahren ist es zu einer Professionalisierung im Bereich der medizinischen Bildung gekommen, mit Angeboten von eintägigen Kursen bis zu Certificates of Advanced Studies und Masterstudienprogrammen. In Zukunft werden Weiterbildungsstätten im Rahmen der Akkreditierung verpflichtet, mindestens eine Person in einer leitenden Funktion in medizinischer Bildung fortzubilden.

Im Jahre 2022 erfuhr die ärztliche Weiterbildung in den stationären Weiterbildungsstätten eine Aufwertung, indem nun auf nationaler Ebene eine Finanzierung der Weiterbildung durch die einzelnen Kantone geregelt ist. Die Kantone sind angehalten, mindestens 15.000 Schweizer Franken pro Jahr pro Ärztin oder Arzt in Weiterbildung für die Erteilung der strukturierten Weiterbildung zu finanzieren [38]. Das SIWF hat infolge definiert, was aus didaktischer Sicht als strukturierte Weiterbildung gilt [39].

Die Fachgesellschaften stehen vor der Herausforderung, die Curricula anpassen zu müssen. Inzwischen ist es möglich, von der Erfahrung anderer Fachgesellschaften zu profitieren und sich an internationalen Beispielen zu orientieren. Das SIWF steht beratend zur Seite, um die Weiterbildungs-Programme gemeinsam zu überarbeiten. Der Kontakt zu EPA-Kommission ist jederzeit möglich über EPA[at]siwf.ch.

4.3. Blick in die Zukunft

Der sichtbare Prozess, der durch die Einführung kompetenzbasierten Lehre passiert, ist ein komplexer struktureller Wandel. Unter anderem sind die Umstellung der Weiterbildungsprogramme, die Anpassung von Prozessen an den Weiterbildungsstätten und die Erweiterung der Teach the Teachers Kurse erforderlich. Dies lässt sich an festen Meilensteinen und Zielen ablesen. Der zweite Prozess, der begleitend passiert, ist schwieriger zu erfassen. Wir versuchen, dies soweit wie möglich in schweizweiten Befragungen zu erheben und nutzen dafür quantitative und qualitative Daten. Es handelt sich um den erforderlichen kulturellen Wandel. Das Verständnis für die Lehre ändert sich nicht schnell, eine langfristige Strategie ist erforderlich, um die Transition zu gestalten und eine langfristige Beobachtung, um den Wandel zu erfassen. Die Bestrebung des SIWF, die Lehre umzugestalten, ist derzeit auf etwa 10 Jahre ausgelegt, um den Prozess vollständig begleiten und kontinuierlich evaluieren zu können.

Der zweite Blick in die Zukunft betrifft die internationale Einbettung unserer Weiterbildung. Bereits jetzt gibt es eine substantielle Migration von Ärztinnen und Ärzten, sie wird uns auch in Zukunft betreffen. Die Kompetenzbasierung der Weiterbildung kann hier langfristig eine grosse Hilfe sein, wenn es darum geht, die ärztliche Tätigkeit international vergleichbar zu machen. Vorerst jedoch wird die Umstellung Fragen aufwerfen, solange die Titel nach unterschiedlichen Massstäben, also zeitbasiert versus kompetenzbasiert, vergeben werden.

5. Schlussfolgerung

Die Umstellung der ärztlichen Weiterbildung der Schweiz hin zu einer kompetenzbasierten Lehre ist ein wichtiger Schritt, der dringend notwendig aber komplex ist. Der langfristige Plan des Schweizerischen Instituts für ärztliche Weiter- und Fortbildung (SIWF) umfasst nicht nur strukturelle Schritte, sondern auch einen kulturellen Wandel. Unter anderem werden in Zusammenarbeit mit den Fachgesellschaften alle Weiterbildungsprogramme auf EPA-basierte Lernziele umgestellt, die didaktische Schulung der Weiterbildenden entsprechend angepasst und kontinuierlich das Feedback der Lernenden eingeholt. Die ersten zwei Jahre der Umstellung verliefen positiv: Die ersten Massnahmen in Richtung kompetenzbasierter Lehre konnten umgesetzt werden. Als wichtiges Mittel wurden EPAs eingeführt, wobei die Loslösung von den Zahlen (Anzahl Untersuchungen oder Interventionen, welche zum Abschluss einer fachärztlichen Weiterbildung gefordert werden) noch nicht vollständig stattgefunden hat. Wir gehen davon aus, dass in einem späteren Schritt komplett auf Kompetenzen umgestellt wird und die Zahlen ganz wegfallen werden. Weitere Daten werden im Verlauf gesammelt werden. Die Orientierung an internationalen Erfahrungen und an den Fachgesellschaften, die den Schritt bereits gewagt haben, bietet eine wichtige Hilfe für die Fachgesellschaften und Weiterbildungsstätten, die noch folgen werden.

ORCIDs der Autor*innen

- Fabienne Schwitz: [0000-0001-6802-0700]

- Monika Brodmann Maeder: [0000-0001-5608-7887]

- Eva K. Hennel: [0000-0002-7625-5785]

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Ten Cate O, Billett S. Competency-based medical education: origins, perspectives and potentialities. Med Educ. 2014;48(3):325-332. DOI: 10.1111/medu.12355[2] SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung. Fachärztin oder Facharzt für Kardiologie. Weiterbildungsprogramm Kardiologie vom 1. Januar 2015 (letzte Revision: 17. März 2016) Akkreditiert durch das Eidgenössische Departement des Innern: 31. August 2018. Bern: SIWF; 2019. Zugänglich unter/available from: https://www.siwf.ch/files/pdf19/kardiologie_version_internet_d.pdf

[3] Norman G, Norcini J, Bordage G. Competency-Based Education: Milestones or Millstones? J Grad Med Educ. 2014;6(1):1-6. DOI: 10.4300/JGME-D-13-00445.1

[4] ten Cate O. Nuts and Bolts of Entrustable Professional Activities. J Grad Med Educ. 2013;5(1):157-158. DOI: 10.4300/JGME-D-12-00380.1

[5] ten Cate O, Chen HC, Hoff RG, Peters H, Bok H, van der Schaaf M. Curriculum development for the workplace using Entrustable Professional Activities (EPAs): AMEE Guide No. 99. Med Teach. 2015;37(11):983-1002. DOI: 10.3109/0142159X.2015.1060308

[6] Royal College of Physicians and Surgeons of Canada. CanMEDS Framework 2024. Ottawa: Royal College of Physicians and Surgeons of Canada; 2024. Zugänglich unter/available from: https://www.royalcollege.ca/en/canmeds/canmeds-framework.html

[7] Frank JR, Langer B. Collaboration, Communication, Management, and Advocacy: Teaching Surgeons New Skills through the CanMEDS Project. World J Surg. 2003;27(8):972-978. DOI: 10.1007/s00268-003-7102-9

[8] de Graaf J, Bolk M, Dijkstra A, van der Horst M, Hoff RG, ten Cate O. The Implementation of Entrustable Professional Activities in Postgraduate Medical Education in the Netherlands: Rationale, Process, and Current Status. Acad Med. 2021;96(7S):S29-S35. DOI: 10.1097/ACM.0000000000004110

[9] Curran VR, Deacon D, Schulz H, Stringer K, Stone CN, Duggan N, Coombs-Thorne H. Evaluation of the Characteristics of a Workplace Assessment Form to Assess Entrustable Professional Activities (EPAs) in an Undergraduate Surgery Core Clerkship. J Surg Educ. 2018;75(5):1211-1222. DOI: 10.1016/j.jsurg.2018.02.013

[10] Carraccio C, Englander R, Gilhooly J, Mink R, Hofkosh D, Barone MA, Holmboe ES. Building a Framework of Entrustable Professional Activities, Supported by Competencies and Milestones, to Bridge the Educational Continuum. Acad Med. 2017;92(3):324-330. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001141

[11] Lomis K, Amiel JM, Ryan MS, Esposito K, Green M, Stagnaro-Green A, Bull J, Mejicano GC; AAMC Core EPAs for Entering Residency Pilot Team. Implementing an Entrustable Professional Activities Framework in Undergraduate Medical Education: Early Lessons From the AAMC Core Entrustable Professional Activities for Entering Residency Pilot. Acad Med. 2017;92(6):765-770. DOI: 10.1097/ACM.0000000000001543

[12] Union Européenne des Médecins Spécialistes. Capitalising on learnings from COVID-19 crisis to open a new era: trainee-centred post-graduate training. In: 1st Conference on training of medical specialists. 20th April 2023. Brussels: Union Européenne des Médecins Spécialistes; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.uems.eu/news-and-events/news/news-more/1st-conference-on-training-of-medical-specialists

[13] Brodmann Maeder M. Ärztliche Weiterbildung in der Schweiz – ein Narrativ. Praxis. 2023;112(5-6):292-296. DOI: 10.1024/1661-8157/a004002

[14] O’Dowd E, Lydon S, O’Connor P, Madden C, Byrne D. A systematic review of 7 years of research on entrustable professional activities in graduate medical education, 2011–2018. Med Educ. 2019;53(3):234-249. DOI: 10.1111/medu.13792

[15] Patricia A, Thomas MD, David E, Kern MD, Mark T, Hughes MD, Sean A, Tackett MD, Belinda Y, Chen MD. Curriculum Development for Medical Education. Baltimore, MA: Johns Hopkins University Press; 2022. DOI: 10.56021/9781421444116

[16] Michaud PA, Jucker-Kupper P; The Profiles working group. The “Profiles” document: a modern revision of the objectives of undergraduate medical studies in Switzerland. Swiss Med Wkly. 2016;146:w14270. DOI: 10.4414/smw.2016.14270

[17] Ten Cate O, Gruppen LD, Kogan JR, Lingard LA, Teunissen PW. Time-Variable Training in Medicine: Theoretical Considerations. Acad Med. 2018;93(3S Competency-Based, Time-Variable Education in the Health Professions):S6-S11. DOI: 10.1097/ACM.0000000000002065

[18] vsao - Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte. Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte sind immer häufiger erschöpft. Bern: vsao - Verband Schweizerischer Assistenz- und Oberärztinnen und -ärzte; 2023. Zugänglich unter/available from: https://mailchi.mp/vsao/medienmitteilung-mitgliederumfrage-150523

[19] Perron NJ, Sommer J, Louis-Simonet M, Nendaz M. Teaching communication skills: beyond wishful thinking. Swiss Med Wkly. 2015;145:w14064. DOI: 10.4414/smw.2015.14064

[20] Widmer M, Rosso R, Furrer M, Hahnloser D. Auf in Richtung kompetenzbasierte Chirurgie. Schweiz Ärzteztg. 2023;104(25):31-33. DOI: 10.4414/saez.2023.21625

[21] Brodmann Maeder M. Das SIWF und die kompetenzbasierte ärztliche Weiterbildung. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(06):169. DOI: 10.4414/saez.2022.20521

[22] Breckwoldt J, Brodmann Maeder M. Kompetenzbasierte Bildung – eine Einführung. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(06):170-173. DOI: 10.4414/saez.2022.20510

[23] Albermann K, Frick S, Grünig P, Meienberg A. Bin ich eine gute Ärztin? Bin ich ein guter Arzt? Schweiz Ärzteztg. 2022;103(08):238-241. DOI: 10.4414/saez.2022.20533

[24] Eisoldt S, Pinilla S. Kompetenzbasierte Bildung – die Hintergründe. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(18):582-585. DOI: 10.4414/saez.2022.20762

[25] Marty A, Eisoldt S, Frick S. Willkommene Neuerung oder alter Wein in neuen Schläuchen? Schweiz Ärzteztg. 2022;103(2122):709-712. DOI: 10.4414/saez.2022.20813

[26] Lörwald A, Hennel E, Pinilla S, Huwendiek S. Mini-CEX und DOPS zur Unterstützung der ärztlichen Weiterbildung. Schweiz Ärzteztg .2022;103(13):420-422. DOI: 10.4414/saez.2022.20656

[27] Marty A, Brodmann Maeder M, Huwendiek S. Nur mit genügend Pixeln wird das Bild klar. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(35):1073-1075. DOI: 10.4414/saez.2022.21007

[28] Hennel EK, Lörwald A, Huwendiek S. Multisource-Feedback in der ärztlichen Weiterbildung. Schweiz Ärzteztg. 2022;103(36):33-35. DOI: 10.4414/saez.2022.20989

[29] Bajwa N, Bonvin R, Monti M. Kann ich der Assistenzärztin oder dem Assistenzarzt vertrauen? Schweiz Ärzteztg. 2022;103(5152):34-36. DOI: 10.4414/saez.2022.21342

[30] SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung. Template for a full EPA. Bern: SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.siwf.ch/files/pdf29/template_full_epa_23-02-28_fin.pdf

[31] SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung. Suggestions for assessment using EPAs in residency training (pilot phase). Bern: SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung; 2022. Zugänglich unter/available from: https://www.siwf.ch/files/pdf27/assessments-for-residency-training-using-epa.pdf

[32] BAG Bundesamt für Gesundheit. Zukünftiger Bestand und Bedarf an Fachärztinnen und Fachärzten in der Schweiz. Bern: BAG Bundesamt für Gesundheit; 2023. Zugänglich unter/available from: https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/berufe-gesundheitswesen/medizinalberufe/gremium_kaew/obsan_05-2023.pdf.download.pdf/Obsan_05_2023_BERICHT.pdf

[33] BAG Bundesamt für Gesundheit. Qualitätsstandards für die Akkreditierung der Weiterbildungsgänge in Humanmedizin, Zahnmedizin, Chiropraktik und Pharmazie. Bern: BAG Bundesamt für Gesundheit; 2024. Zugänglich unter/available from: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/berufe-im-gesundheitswesen/akkreditierung-gesundheitsberufe/akkreditierung-weiterbildungsgaenge-medizinalberufe.html

[34] Breckwoldt J, Albermann K, Meienberg A. „Teaching“ in der Medizin: leicht zu lernen! Schweiz Ärzteztg. 2022;103(39):28-31. DOI: 10.4414/saez.2022.21085

[35] Tanner FC, Brooks N, Fox KF, Goncalves L, Kearney P, Michalis L, Pasquet A, Price S, Bonnefoy E, Westwood M, Plummer C, KIrchhof P; ESC Scientific Document Group. ESC core curriculum for the cardiologist. Eur Heart J. 2020;41(38):3605-3692. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaa641

[36] Van Melle E, Frank JR, Holmboe ES, Dagnone D, Stockley D, Sherbino J; International Competency-based Medical Education Collaborators. A core components framework for evaluating implementation of competency-based medical education programs. Acad Med. 2019;94(7):1002-1009. DOI: 10.1097/ACM.0000000000002743

[37] Luchsinger L, Berthold A, Brodmann Maeder M, Giger M, Bauer W, Siegrist M. A questionnaire for quality control in postgraduate medical education in Switzerland. Med Teach. 2023;45(9):1012-1018. DOI: 10.1080/0142159X.2023.2168181

[38] Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und ‑direktoren (GDK). Ärztliche Weiterbildung: Interkantonale Vereinbarung tritt in Kraft. Bern: Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren; 2022. Zugänglich unter/available from: https://www.gdk-cds.ch/de/die-gdk/medienmitteilungen/detail/aerztliche-weiterbildung-interkantonale-vereinbarung-tritt-in-kraft

[39] SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung. Was ist unter strukturierter Weiterbildung zu verstehen? Bern: SIWF Schweizerisches Institut für ärztliche Weiter- und Fortbildung; 2022. Zugänglich unter/available from: https://www.siwf.ch/files/pdf18/strukt_wb_d.pdf