[Entwicklung eines interaktiven Wahlfachs „veränderte Anatomie” für Studierende als Teil des Z-Curriculums nach dem NKLM 2.0]

Kai Koch 1,2Bernhardt Hirt 3

Thomas Shiozawa-Bayer 3

Alfred Königsrainer 2

Stefano Fusco 4

Dörte Wichmann 1,2

1 Universitätsklinik Tübingen, Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie, AG Experimentelle Endoskopie, Entwicklung und Training, Tübingen, Deutschland

2 Universitätsklinik Tübingen, Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie, Tübingen, Deutschland

3 Universitätsklinik Tübingen, Institut für Klinische Anatomie und Zellanalytik, Tübingen, Deutschland

4 Universitätsklinik Tübingen, Medizinische Klinik I, Klinik für Gastroenterologie, gastrointestinale Onkologie, Hepatologie, Infektiologie und Geriatrie, Tübingen, Deutschland

Zusammenfassung

Zielsetzung: Viele Patient*innen sind viszeralchirurgisch voroperiert. Die Auswirkungen auf die Anatomie und Physiologie, die weitere chirurgische oder gastroenterologische Krankheitsbilder bedingen können, sind gleichermaßen bedeutsam und benötigen besonderer Kenntnisse. Diese Inhalte sollen in einem interdisziplinären Wahlfach vermittelt werden. Der Entwurf der neuen Approbationsordnung 2025 sowie die geltende Approbationsordnung geben vor, dass gezielt vorklinische und klinische Inhalte im Rahmen eines Z-Curriculums miteinander verbunden werden und das neue Wahlfach diesen Anforderungen gerecht werden sollen.

Methodik: Praktische und theoretische Aspekte im Erkennen und Behandeln von Patient*innen mit postoperativ veränderter Anatomie sollen vermittelt werden und Befunde durch anatomische und artifizielle Präparate demonstriert werden. Inhalte der Vorklinik, die in diesem Curriculum aufgegriffen werden, sind Anatomie und Physiologie. Die Zielgruppe des Curriculums bilden alle teilnehmenden Studierenden, die ein besonderes Interesse an Themen wie Anatomie, Viszeralchirurgie, oder Gastroenterologie haben. Fokussiert sollen jedoch studierende Tutor*Innen der anatomischen Präparier-Kurse eingebunden werden. Durch die Tutor*innen können die Kenntnisse in der veränderten Anatomie an die betreuten Studierenden der Vorklinik weitergegeben werden.

Ergebnisse: Das sechs-schrittige Verfahren zur Curriculums-Entwicklung nach Thomas und Kern wird mit folgenden Etappen beschrieben: allgemeine Bedarfsanalyse, gezielte Bedarfsanalyse, Formulierung von Zielen und Inhalten, Beschreibung der Strategien, geplante Implementierung und Evaluation.

Schlussfolgerung: Ein Curriculum „veränderte Anatomie“ für ein interdisziplinäres Wahlfach in den Fächern Chirurgie, Gastroenterologie und Anatomie wurde entwickelt. Durch die Ausbildung von Anatomie-Tischtutor*Innen soll eine „Verzahnung“ mit der Vorklinik erreicht werden. Neuartige Konzepte der Wissens- und Kompetenzvermittlung wurden eingepflegt und sollten bzgl. Ihrer Eignung evaluiert werden.

Schlüsselwörter

Z-Curriculum, NKLM, veränderte Anatomie

Einleitung

Durch Resektionen und Anastomosen können sich die physiologischen Prozesse des Gastrointestinaltraktes verändern [1], [2]. Dies sollte den nachbehandelnden Ärztinnen und Ärzten bekannt sein. Durch die postoperativ-veränderte Anatomie können eigene Krankheitsbilder resultieren, deren Kenntnis, deren Diagnostik und deren Therapie für den klinischen Alltag hochrelevant sind [1], [2]. In einem neu erstellten Curriculum aus Innere Medizin, Chirurgie und Anatomie sollen die postoperativen Veränderungen und deren Auswirkungen nach dem NKLM gezielt vermittelt und interdisziplinär verknüpft werden. Das Curriculum wird angeboten als Wahlfach für „veränderte Anatomie“. Es berücksichtigt den Entwurf des aktuellen „Nationalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin 2.0 (NKLM)“ und wurde konzipiert nach Thomas et al. „Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach“ [3], [https://nklm.de/zend/menu].

Im Folgenden wird die Entwicklung des Curriculums „Veränderte Anatomie“ angelehnt an das sechs-schrittige Verfahren von Thomas et al. vorgestellt.

Schritt 1: Allgemeine Bedarfsanalyse

In der resezierenden und rekonstruktiven Chirurgie des oberen und unteren Gastrointestinaltrakts kommt es in den letzten Jahren zu steigenden Fallzahlen [4], [5]. Bei einer zunehmenden Anzahl an Patient*innen in der täglichen, klinischen Versorgung liegt als Folge dieser Entwicklung eine veränderte Anatomie vor. Das Wissen und die Kenntnis um die veränderte Verdauungsphysiologie und mögliche pathophysiologische Prozesse sind aus epidemiologischen Gründen von zunehmender Bedeutung [1], [6].

Mit dem Anspruch des „Masterplan Medizinstudium 2020“, dass „[…] frühzeitig die konsequente Orientierung am Patient*Innen und seinen Bedürfnissen erlernt und eingeübt werden […]“ und „[…] der medizinische Nachwuchs so gut wie möglich auf die Anforderungen in der ärztlichen Tätigkeit vorbereitet […]“ werden sollen, stellt sich eine weitere Herausforderung für die Curriculums-Entwicklung von lehrenden und klinisch tätigen Ärzt*innen [7]. Die Versorgung von Patient*innen mit veränderter Anatomie sollte somit nicht erst im Rahmen der ärztlichen Tätigkeit erlernt und thematisiert werden. Bereits im Studium sollte durch die Vermittlung entsprechender Inhalte eine ausreichende Grundlage für die spätere Patientenversorgung gebildet werden.

Strukturell ergibt sich durch die Umsetzung des Entwurfs der neuen ÄApproO ab 2025 die Notwendigkeit, vorklinische und klinische Inhalte stärker miteinander zu verknüpfen [8]. Durch den National Kompetenzbasierten Lernzielkatalog Medizin wird vorgegeben, welche Inhalte für die Studierenden der Humanmedizin „[…] bundesweit […] relevant sind.“ [9]. Welche Kompetenzen von den Studierenden im Detail gelernt und im besten Fall verstanden werden müssen, ist damit vorgegeben. Der Entwurf zur neuen ÄApprO ab 2025, das Empfehlungsschreiben der Experten-Kommission zur Umsetzung des „Masterplan Medizinstudium 2020“ sowie der „Masterplan Medizinstudium 2020“ sehen jeweils vor, medizinische Kompetenzen nicht mehr strikt nach Klinik und Vorklinik zu trennen [https://nklm.de/zend/menu], [7], [10]. Der Begriff des „Z-Curriculums“ aus dem Masterplan 2020 steht für die Ver-„Zahnung“ vorklinischer Kenntnisse und klinischer Aspekte [7]. Anhand der Entwicklung eines Wahlfachs „Veränderte Anatomie“ soll diese Verzahnung durch Studierende der klinischen Semester, die als Tischtutor*Innen in der Anatomie tätig sind, ermöglicht werden.

Entsprechend den Vorgaben des neuen NKLM werden Lerninhalte auf mehreren Ebenen verstanden und behandelt. Der NKLM 2.0 sieht vier verschiedene „Kompetenztiefen“ vor, die sich nach Kognition (1), Affektion (2) und nach Handlungskompetenz (3A & 3B) aufschlüsseln [https://nklm.de/zend/menu]. Die Herausforderung für die Entwicklung eines Curriculums ist, eine sinnbringende Kombination der zu vermittelnden Inhalten und darauf abgestimmte Kompetenztiefen, zu gestalten. Für die Vermittlung einzelner Kompetenztiefen bieten sich verschiedene Lehrstrategien an [3]. Das Z-Curriculum fordert eine Grundlagenvertiefung („G“) vorklinischer Inhalte im Rahmen der klinischen Ausbildung [https://nklm.de/zend/menu].

Schritt 2: Gezielte Bedarfsanalyse

Wie bereits erwähnt, soll nach dem „Masterplan Medizinstudium 2020“ „[…] der medizinische Nachwuchs so gut wie möglich auf die Anforderungen in der ärztlichen Tätigkeit vorbereitet […]“ [7]. Die ärztliche Approbationsordnung sieht vor, dass „[…] das Grundlagenwissen über die Körperfunktionen und die geistig-seelischen Eigenschaften des Menschen […]“ und „[…] das Grundlagenwissen über die Krankheiten und den kranken Menschen […]“ Inhalte des Medizinstudium sein sollen [https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/BJNR240500002.html]. Gleichzeitig sind weder in der Weiterbildungsordnung des Facharztes für Viszeralchirurgie, noch in der Weiterbildungsordnung des Facharztes für Gastroenterologie gezielt interdisziplinäre Inhalte zur veränderten Anatomie abgebildet [11]. Daraus resultiert das Problem der adäquaten Versorgung von Patient*innen mit veränderter Anatomie, die aufgrund von internistischen oder Operations-bedingten Krankheitsbilder behandeln werden müssen [12].

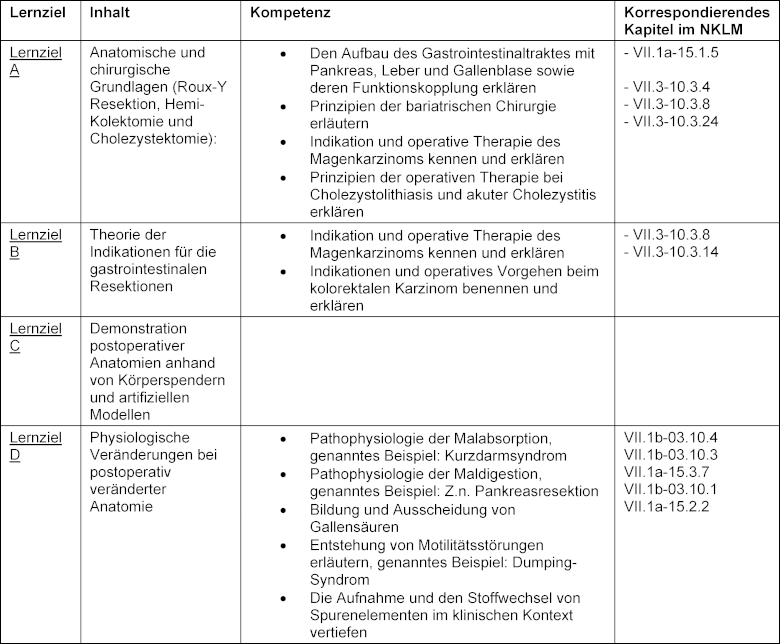

Eine ausreichende Schulung der Grundlagen viszeral-medizinischer Krankheitsbilder gehört daher ebenfalls in die Ausbildung der Studierenden. Der vorliegende Entwurf des NKLMs bildet eine geeignete Leitlinie: „Der neue Lernzielkatalog NKLM (Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin) definiert Kompetenzen, die sich am Berufsbild des Arztes und des Zahnarztes orientieren und die nach Abschluss des jeweiligen Studiums vorliegen sollten […]“ [https://nklm.de/zend/menu]. In ihm sind, wie in Tabelle 1 [Tab. 1] dargestellt, bereits viele interdisziplinäre Inhalte enthalten, die der Fachärztlichen Weiterbildung vorweggreifen.

Tabelle 1: Die Lernziele sind inhaltlich zusammengefasst. Zu den Inhalten lassen sich jeweils die passanenden Kompetenzen aus dem neuen NKLM 2.0 finden und zitieren (4), Seite 5

Ein gut integriertes Curriculum sollte auf die Umgebung, in der es verwendet wird, abgestimmt sein. Im vorliegenden Fall wurde bewusst ein Curriculum entwickelt, das verschiedene Fachbereiche über unterschiedliche Studienabschnitte hinweg schneidet. Klinische Inhalte wie Chirurgie und Innere Medizin, speziell Viszeralchirurgie und Gastroenterologie beziehen vorklinische Inhalte der Anatomie und Physiologie ein. In Zukunft könnten, vor allen durch den neuen „NKLM 2.0“, auch im klinischen Abschnitt bislang vorklinische Grundlagen für klinische Studierende stärker in den Vordergrund geraten.

Im geplanten Curriculum sollen zusätzlich, die Tischtutor*innen der klinischen Anatomie geschult werden, veränderte Anatomien am Körperspender zu erkennen und die Auswirkungen der Anatomie zu verstehen. Bislang gibt es keine beschriebenen Lehrangebote für Tischtutor*innen, veränderte Anatomie am Körperspender*innen zu erkennen und zu beschreiben. Anzumerken ist, dass es sich bei den Tischtutor*innen meistens um klinische Studierende handelt. Durch die Tischtutor*Innen können somit die geforderten vorklinischen Inhalte und durch die Kenntnisse aus dem Wahlfach „Veränderte Anatomie“ auch wertvolle klinische Inhalte vermittelt werden.

Die Effektivität von ähnlichen Formen eines „Peer-to-Peer“-Teachings konnte bereits in verschiedenen Szenarios nachgewiesen werden [13], [14], [15]. Sie sollen in der Lage sein, das Wissen selbständig den vorklinischen Studierenden weiterzugeben und damit selbst vom „Peer-to-Peer“ Effekt zu profitieren [15].

Schritt 3: Ziele und Inhalte

Es wurden vier Themenbereiche im NKLM identifiziert, im Weiteren Lernziele (A-D) genannt, die in dem vorgestellten Curriculum bearbeitet werden. Die Lernziele und die zu vermittelnden Kompetenzen sind in Tabelle 1 [Tab. 1] aufgeführt. Für das Lernziel C findet sich keine Zuordnung im NKLM.

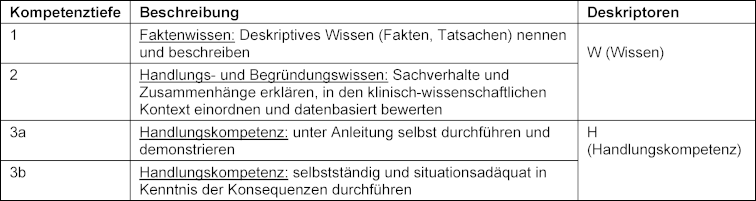

Sowohl Thomas et al. als auch der NKLM ordnen die Anforderungen sogenannten Taxonomien zu. Diese Taxonomien stehen für Kompetenztiefen, die durch das Curriculum entwickelt werden sollen. Im NKLM sind die Kompetenztiefen in Wissen (W) und Handeln (H) aufgeteilt und den Ziffern 1-3 zugeordnet [3], [https://nklm.de/zend/menu]. In Tabelle 2 [Tab. 2] ist der Begriff Kompetenztiefe mit entsprechendem Deskriptor erläutert.

Tabelle 2: Auszug aus dem LOOP Lernzielkatalog, Beschreibung der verschiedenen Kompetenztiefen 1 -3b (4), Seite 5

Schritt 4: Strategien

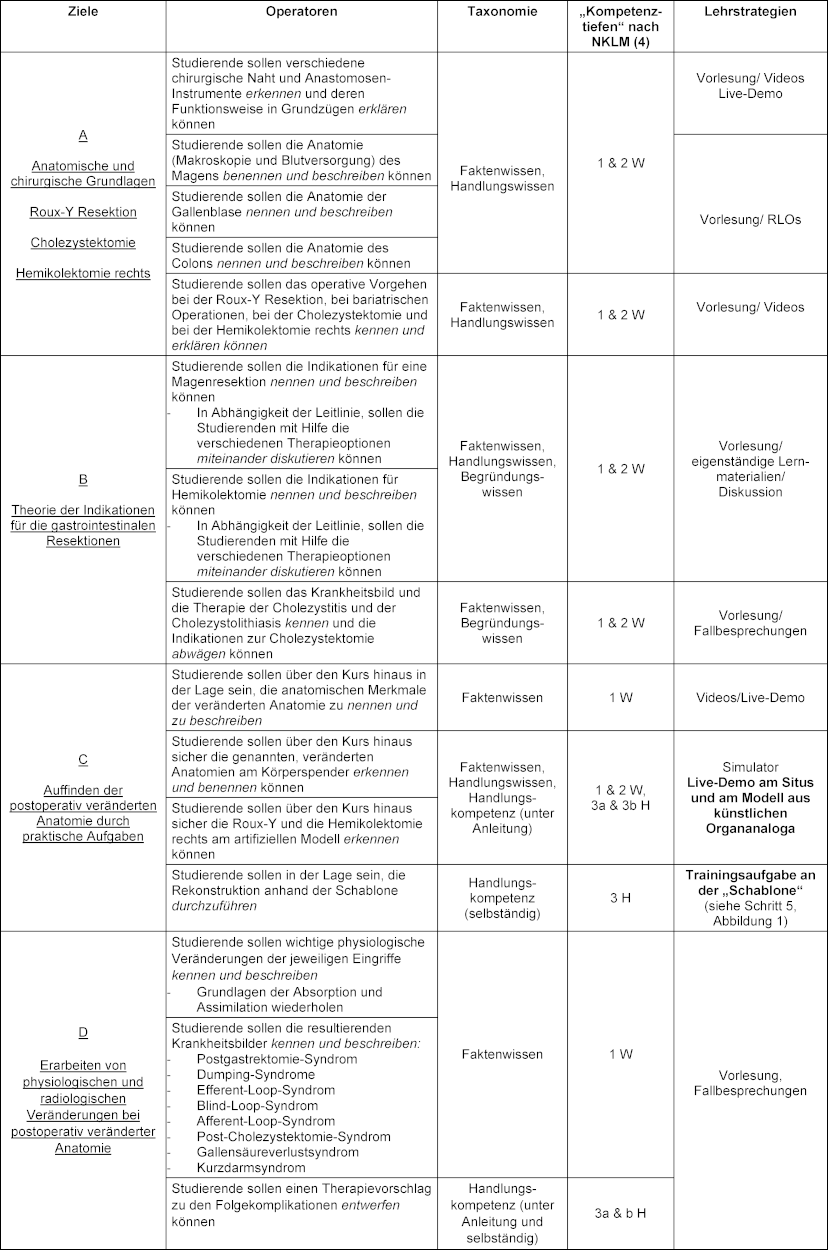

Im vorliegenden Abschnitt werden die in Schritt 3 genannten Lernziele entsprechend der Taxonomie in Kompetenztiefen zugeordnet, um die entsprechenden Strategien zu finden. Für jede Kompetenztiefe gibt es verschiedene Strategien, die Inhalte zielgerichtet zu vermitteln, wobei Strategien Vor- bzw. Nachteile haben [16], [17], [18]. Einen eindeutigen, evidenten Nachweis der geeigneten Lehrstrategie für ein geeignetes Ziel gibt es nicht, da unterschiedliche Studierende auch jeweils unterschiedliche Lerntypen sein können [19]. Dennoch können für die Kompetenztiefe effiziente Methoden verwendet werden. Vorträge und Fallbeispiele bieten sich aufgrund der Effektivität und der Ressourcen-Effizienz an und sind geeignet [20], [21]. In den Kompetenztiefen 2 und 3, in denen Zusammenhänge erklärt und verstanden werden und Handlungen selbständig durchgeführt werden sollen, gelten klassische Lehrstrategien wie Vorlesungen jedoch als weniger geeignet [3]. Aus diesem Grund sollen für die Kompetenztiefe 3 innovative und nachhaltige Lehrstrategien implementiert werden. Simulationen und Trainingsaufgaben können in diesen Kompetenztiefen nachhaltige Effekte erzielen [22], [23]. In Tabelle 3 [Tab. 3] sind die speziellen Anforderungen aus Schritt 2 als geforderte Lernziele aufgeschlüsselt. Die die Lernziele beschreibenden Verben, werden entsprechend Ihrer Taxonomie den vom NKLM beschriebenen Kompetenztiefen (1-3) zugeordnet (Beispiel, Verb: „Beschreiben“, Taxonomie: Wissen, Kompetenztiefe: 1). Welche Kompetenzen gefordert werden, ist durch die Wahl des Lernzieles definiert. Entscheidend sind jeweils die Verben, die das Lernziel beschreiben.

Tabelle 3: Lehrzielen (A-D) mit zugeordneten konkreten Fähigkeiten, entsprechende Taxonomie und Lehr-Strategien, Seite 5

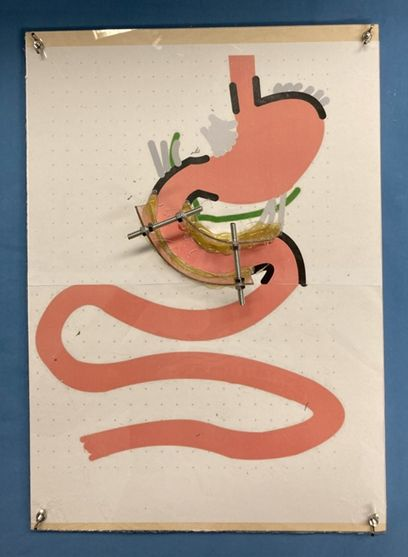

Für die im vorliegenden Projekt besonders geforderten Kompetenztiefen 3a & 3b wurden eigenständig Trainingsmaterialien erstellt (fett gedruckt in Tabelle 3 [Tab. 3], siehe Abbildung 1 [Abb. 1]). Diese sollen nachhaltig die selbständige (und unter Anleitung) Handlungskompetenz vermitteln und unterscheiden sich daher von den restlichen Lehrstrategien und Kompetenztiefen 1W und 2W (erklärt in Tabelle 2 [Tab. 2]).

Abbildung 1: Interaktive Anatomieschablonen: Auf einer Holzplatte ist ein gedrucktes Bild der Anatomie aufgeklebt. Die Stellen der Anatomie, die schwarz umrundet sind, stellen Begrenzungen dar, welche in echten Patient*innen nicht mobilisiert werden sollen (z.B. das Retroperitoneum). In Grau sind die stabilisierenden Ligamente dargestellt, die bei verschiedenen Manövern mobilisiert werden könnten. Entlang der schwarzen Linie sind auf beiden Seiten Begrenzungen aus Acrylglas eingeklebt, so dass die Studierenden die Knete nicht auf der Platte verschieben können. Die Knete lässt sich lediglich in den freien Bereichen mobilisieren und verschieben. Der Anatomieschablone ist ebenfalls mit einer Acrylglasplatte versiegelt und auf die Holzform aufgeschraubt. Die verbauten Materialien lassen sich allesamt kostengünstig in einem Baumarkt erwerben.

Die interaktiven Lernmaterialien werden genutzt, um die veränderte Anatomie, speziell die Roux-Y Anatomie, innovativ zu vermitteln. Dafür werden „Anatomieschablonen“ erstellt. Sie bestehen aus einer Holzplatte, auf die ein laminiertes Poster aufgeklebt ist. Mit diesem Poster als Untergrund, sollen die Studierenden die Regelanatomie mit Knete nachbauen. Die Idee entstand auf Basis eines Lehrvideos von Lars Aabakken zum Thema “Veränderte Anatomie“ [24]. An den Stellen, in denen im Realpatienten die Anatomie durch besondere Strukturen wenig mobilisierbar sind (beispielsweise das Treitzsche Ligament), sind auf der Schablonen Begrenzungen angebracht. An diesen Stellen lässt sich die Knete nicht mobilisieren. Die Studierenden sollen gezielt die einfach zu mobilisierenden Bereiche der Knetorgane trennen und miteinander „anastomosieren“. So soll ein tiefergehendes Verständnis für die Anatomie vermittelt werden. Die Schablonen sollen anhand des Aufbaus in Abbildung 1 [Abb. 1] günstig zu erstellen und von anderen Fakultäten einfach nachzubauen sein.

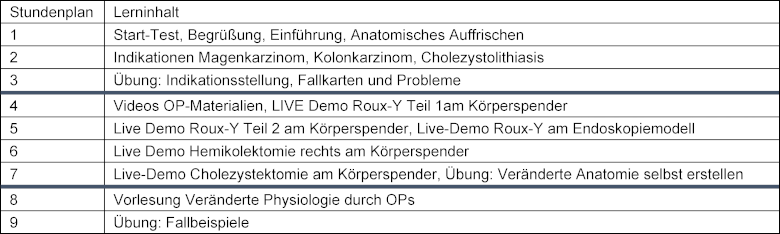

Der Zeitplan für die Umsetzung des Wahlfaches ist in Tabelle 4 [Tab. 4] aufgezeigt.

Tabelle 4: Zeitplan des Wahlfachs

Schritt 5: Implementierung

Das geplante Curriculum für ein Wahlfach soll für klinische Studierende des 5. bis 10. Fachsemesters angeboten werden. Nach der ÄAppO soll im klinischen Studienabschnitt ein Wahlfach absolviert werden, worunter kein einheitliches Angebot verstanden wird [https://www.gesetze-im-internet.de/_appro_2002/BJNR240500002.html]. In der Medizinischen Fakultät der Universitätsklinik Tübingen können Wahlfächer in den Bereichen der „forschungsorientierten Tübinger klinische Curricula“ (TüKliF) bzw. der „klinischen Curricula Specials“ (TüKliS) mit mindestens 40 Stunden absolviert werden [25]. Das vorliegende Curriculum soll während eines zehnstündigen Wahlfaches im Rahmen eines „TüKliS“ im Fach Chirurgie stattfinden. Die Studierenden können sich für den Kurs über das bestehende und etablierte Online-Portal der Medizinischen Fakultät anmelden.

Zur Planung der Implementierung gehört die Analyse der notwendigen, der verfügbaren und der zu beschaffenden Ressourcen [3]. Neben organisatorischen Elementen bilden die Hauptbestandteile der Ressourcen die Lernmaterialien sowie das Personal. Die Lernmaterialien zu den genannten Inhalten sind aus den bisherigen Curricula von Anatomie, Chirurgie und Innere Medizin zum Teil verfügbar und werden von den Lehrenden zusammengestellt. Sie sollen gezielt das beschriebene Curriculum abbilden. Bei den Lehrenden handelt es sich um Mediziner*innen der Abteilungen Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie, der Medizinischen Klinik, Innere Medizin I, sowie des Instituts für klinische Anatomie der Universitätsklinik Tübingen. Dies betrifft vor allen Vorlesungen, Fallbeispiele und Demonstrationsvideos. Gesondert betrachtet werden die neu erstellten Lernmaterialien (siehe Abbildung 1 [Abb. 1]), die nach den Anforderungen durch die Kompetenztiefe 3a & 3b konzipiert wurden und für das Curriculum neu erstellt werden.

Schritt 6: Evaluation

Für die geplante Evaluation stehen primär drei Nutzergruppen zur Verfügung:

- Teilnehmer*innen

- Fakultät

- Curriculums-Organisation

Alle drei Nutzergruppen profitieren jeweils von Feedback und haben eigene Interessen. Für die Teilnehmer*Innen steht der inhaltliche Wissenszuwachs und die eigene Performance im Vordergrund. Fakultät und Curriculums-Organisation profitieren von Feedback zu den Lehrstrategien, zu den Lehrinhalten oder zur Organisation. Genutzt werden kann das Wissen für zukünftige, interdisziplinäre Curricula. Für die Curriculums-Organisation sind vor allem Punkte wie die Wahlfachstruktur, die konkrete Umsetzung und der Umgang mit den erstellen Simulatoren wichtig. Das Resultat aus dieser Aufschlüsselung ist, dass die Studierenden im Interesse aller Nutzergruppen, also auch der Fakultät und der Organisation, evaluiert werden sollen. Folgendes Evaluationsdesign bietet sich für das geplanten Wahlpflichtfach an:

Pre-Test in der ersten Stunde des Wahlfaches, Post-Test am Ende des Wahlfaches, anschließender Vergleich des Lernerfolgs

Der Inhalt der Prüfung besteht hauptsächlich aus Multiple-Choice Fragen, um die Kompetenztiefen 1 & 2 zu prüfen, enthält jedoch auch eine gesonderte Aufgabe. Um die Kompetenztiefe 3 annähernd abzubilden und zu erfragen, sollen die Studierenden bei beiden Tests verschiedenen Anatomien vor und nach der Resektion zeichnen. Auf diese Weise kann der Lerneffekt für die Kompetenztiefen 3a beim Abschluss des Wahlfaches geprüft werden. Ebenfalls geplant ist eine programmatische Evaluation zur Organisation und zu den Lehrstrategien. Durch das Evaluationsdesign ließen sich statistische Tests durchführen, die Signifikanz möglicher Differenzen zwischen den Evaluationswerte zu messen. Die erhobenen Evaluationsdaten sollen genutzt werden, um die Lehr-Strategien, die allgemeinen und die speziellen Kursinhalte zu prüfen und anzupassen. Eine regelmäßige Evaluation des Wahlfaches soll dazu führen, dass das Curriculum mit jedem Zyklus optimiert wird.

Resümee

Vorgestellt wird die Planung eines interdisziplinären Wahlpflichtfaches „Veränderte Anatomie“ durch die Klinik für Allgemeine, Viszeral- und Transplantationschirurgie, die Medizinische Klinik I mit der Gastroenterologie und dem Institut für klinische Anatomie. Es ist gelungen in sechs Schritten ein verzahntes Curriculum zu entwickeln, von dem klinische sowie vorklinische Studierende profitieren können. Die individuell geforderten Kompetenztiefen des NKLM 2.0 können anhand des vorliegenden Curriculums mit den jeweilig geeigneten Strategien erlernt werden. Gleichzeitig können, im Sinne des Z-Curriculums, klinische Studierende das neu geforderte „Grundlagenwissen“ im klinischen Abschnitt wiederholen und anhand klinischer Beispiele vertiefen. Die Umsetzung des Curriculums findet in einem eng getakteten Zeitplan statt. Das stetig wachsende Wissen für angehende Mediziner*innen macht das effiziente Gestalten von medizinischen Lehrveranstaltungen dringend notwendig. Das entwickelte Curriculum enthält durch die Evaluation einen Mechanismus, in dem Erkenntnisse zur Eignung der Lehrmethode, der Lehrinhalte und der Organisation weiterentwickelt werden und bei den wiederholten Durchführungen berücksichtigt werden können. Die Auswertungen werden zeigen, ob sich anhand des Wahlpflichtfachs „Veränderte Anatomie“ ein Z-Curriculum im Sinne der neuen Approbationsordnung, umsetzen lässt. Grundsätzlich steht dem Leser hier eine Blaupause für die weitere Planung von Kursen entsprechend den Vorgaben eines Z-Curriculums zur Verfügung.

Förderung

An der Medizinischen Fakultät der Universitätsklinik Tübingen wird durch die Qualitätsoffensive Lehre die Förderlinie PROFIL ausgelobt, welche die vorliegende Arbeit ermöglichte (F.7231105).

Interessenkonflikt

Die Autor*innen erklären, dass sie keinen Interessenkonflikt im Zusammenhang mit diesem Artikel haben.

Literatur

[1] Davis JL, Ripley RT. Postgastrectomy Syndromes and Nutritional Considerations Following Gastric Surgery. Surg Clin North Am. 2017;97(2):277-293. DOI: 10.1016/j.suc.2016.11.005[2] Massironi S, Cavalcoli F, Rausa E, Invernizzi P, Braga M, Vecchi M. Understanding short bowel syndrome: Current status and future perspectives. Dig Liver Dis. 2020;52(3):253-261. DOI: 10.1016/j.dld.2019.11.013

[3] Thomas PA, Kern DE, Hughes MT, Chen BY. Curriculum Development for Medical Education: A Six-Step Approach. Baltimore (MA): Johns Hopkins University Press; 2016.

[4] Statistisches Bundesamt. Entgeltsysteme im Krankenhaus, DRG-Statistik und PEPP-Statistik "Operationen und Prozeduren der vollstationären Patientinnen und Patienten in Krankenhäusern 2005-2018". Zugänglich unter/available from: https://www.gbe-bund.de/gbe/trecherche.prc_them_rech2?tk=14501&tk2=18502&ut_string=Operationen_und_Prozeduren_in_Krankenh%C3%A4usern&ber=1&tab=1&gra=1&def=1&link=1&son=1&anz_ber=1&anz_tab=2&anz_gra=2&anz_def=4&anz_link=1&anz_son=2&p_sprache=D&x=&p_news=&button=1&p_uid=gast&p_aid=31353186&cb_wk=dummy&p_th_id=18651&p_bread_fid=&p_fund_old=0&p_item_news=&next_tr=1&erg_art=TAB#TAB

[5] English WJ, DeMaria EJ, Brethauer SA, Mattar SG, Rosenthal RJ, Morton JM. American Society for Metabolic and Bariatric Surgery estimation of metabolic and bariatric procedures performed in the United States in 2016. Surg Obes Relat Dis. 2018;14(3):259-263. DOI: 10.1016/j.soard.2017.12.013

[6] Welbourn R, Hollyman M, Kinsman R, Dixon J, Liem R, Ottosson J, Ramos A, Våge V, Al-Sabah S, Brown W, Cohen R, Walton P, Himpens J. Bariatric Surgery Worldwide: Baseline Demographic Description and One-Year Outcomes from the Fourth IFSO Global Registry Report 2018. Obes Surg. 2019;29(3):782-795. DOI: 10.1007/s11695-018-3593-1

[7] Bundesministerium für Bildung und Forschung. Masterplan Medizinstudium 2020. Berlin: Bundesministerium; 2017. Zugänglich unter/available from: https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/kurzmeldungen/de/masterplan-medizinstudium-2020.html

[8] Bundesministerium für Gesundheit. Verordnung zur Neuregelung der ärztlichen Ausbildung. Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit. Berlin: Bundesministerium für Gesundheit. Zugänglich unter/available from: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/A/Referentenentwurf_AEApprO.pdf

[9] Medizinischer Fakultätentag. Nationaler Kompetenzbasierter Lernzielkatalog Medizin (NKLM). Berlin: MFT; 2015.

[10] Wissenschaftsrat. Neustrukturierung des Medizinstudiums und Änderung der Approbationsordnung für Ärzte. Empfehlungen der Expertenkommission zum Masterplan Medizinstudium 2020. Drs. 7271-18. Köln: Wissenschaftsrat; 2018. Zugänglich unter/available from: https://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7271-18.pdf

[11] Landesärztekammer Baden-Württemberg. Neufassung der Weiterbildungsordnung der Landesärztekammer Baden-Württemberg, vom 18. Mai 2020. Stuttgart: Landesärztekammer Baden-Württemberg; 2020.

[12] Moreels TG. ERCP in the patient with surgically altered anatomy. Curr Gastroenterol Rep. 2013;15(9):343. DOI: 10.1007/s11894-013-0343-3

[13] Zhu A, Deng S, Greene B, Tsang M, Palter VN, Jayaraman S. Helping the Surgeon Recover: Peer-to-Peer Coaching after Bile Duct Injury. J Am Coll Surg. 2021;233(2):213-22.e1. DOI: 10.1016/j.jamcollsurg.2021.05.011

[14] Chan E, Doroudgar S, Huang J, Ip EJ. Interprofessional Education on Medication Adherence: Peer-to-Peer Teaching of Osteopathic Medical Students. J Am Osteopath Assoc. 2020;120(4):218-227. DOI: 10.7556/jaoa.2020.038

[15] Benè KL, Bergus G. When learners become teachers: a review of peer teaching in medical student education. Fam Med. 2014;46(10):783-787.

[16] Breytenbach C, Ten Ham-Baloyi W, Jordan PJ. An Integrative Literature Review of Evidence-Based Teaching Strategies for Nurse Educators. Nurs Educ Perspect. 2017;38(4):193-197. DOI: 10.1097/01.NEP.0000000000000181

[17] Wang P, Ma T, Liu LB, Shang C, An P, Xue YX. A Comparison of the Effectiveness of Online Instructional Strategies Optimized With Smart Interactive Tools Versus Traditional Teaching for Postgraduate Students. Front Psychol. 2021;12:747719. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.747719

[18] Berg RM, Plovsing RR, Damgaard M. Teaching baroreflex physiology to medical students: a comparison of quiz-based and conventional teaching strategies in a laboratory exercise. Adv Physiol Educ. 2012;36(2):147-153. DOI: 10.1152/advan.00011.2012

[19] Rohrer D, Pashler H. Learning styles: where’s the evidence? Med Educ. 2012;46(7):634-635. DOI: 10.1111/j.1365-2923.2012.04273.x

[20] Thistlethwaite JE, Davies D, Ekeocha S, Kidd JM, MacDougall C, Matthews P, Purkis J, Clay D. The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. Med Teach. 2012;34(6):e421-e444. DOI: 10.3109/0142159X.2012.680939

[21] Bourne PE. Ten Simple Rules for Making Good Oral Presentations. PLOS Comput Biol. 2007;3(4):e77. DOI: 10.1371/journal.pcbi.0030077

[22] Issenberg SB, Petrusa ER, McGaghie WC, Felner JM, Waugh RA, Nash IS, Hart IR. Effectiveness of a computer-based system to teach bedside cardiology. Acad Med. 1999;74(10):S93-95. DOI: 10.1097/00001888-199910000-00051

[23] Zhang W, Liu X, Zheng B. Virtual reality simulation in training endoscopic skills: A systematic review. Laparosc Endosc Robot Surg. 2021;4(4):97-104. DOI: 10.1016/j.lers.2021.09.002

[24] Endoscopy Campus, Lars Aabakken. "Lars explains Anatomy-Y Roux Anatomie nach Magenresektion". Zugänglich unter/available from: https://www.youtube.com/watch?v=TW7DiL-Cnh8

[25] Dekanat der Medizinischen Fakultät Tübingen. Medizinische Fakultät Bereich Studium und Lehre, Leitfaden Studiengang Medizin. Tübingen: Med. Fakultät, Dekanat; 2019.